r

e

v

e

s

1. – Theo Angelopoulos –

Num dos planos mais belos do cinema de Theo Angelopoulos um rio corporiza a fenda/fractura natural que impede o contacto. No filme O passo suspenso da cegonha toda a acção é passada na região fronteiriça entre a Grécia e a Turquia em plena época do problemático e belicoso conflito que as opunha. Paradoxalmente, duas aldeias, uma de cada lado do rio/fenda/fractura/fronteira, com uma tradição de relacionamento entre os habitantes festejam mais um casamento entre os seus: o noivo do lado turco e a noiva do lado grego. Jamais se poderão encontrar e, contudo, fazem questão em afirmar a possibilidade desta impossibilidade. No plano de Angelopoulos vemos dois grupos de pessoas, um em cada margem do rio. Do lado turco domina o negro; do lado grego quase todos também em negro profundo com excepção do branco da noiva. Plano de grupo, habitual no seu cinema, longo e praticamente estático. A partir de determinada altura o protagonismo vai todo para a fenda fronteiriça que o rio representa: tudo está parado com excepção da água do rio que corre, veloz, da esquerda para a direita. O rio é, assim, um posto avançado de observação do intransponível, do absolutamente visível e, contudo, risivelmente inviável. Cineasta dos espaços, Angelopoulos prefigura a fronteira como enunciado de aprisionamento e introduz a fractura natural como metáfora política. A fenda que impede o contacto e que aprisiona afirma a sua potência através da utilização que dela quiseram fazer e esta, como sabemos, é tudo menos inocente nas determinações geopolíticas que fomentam a divisão dos territórios.

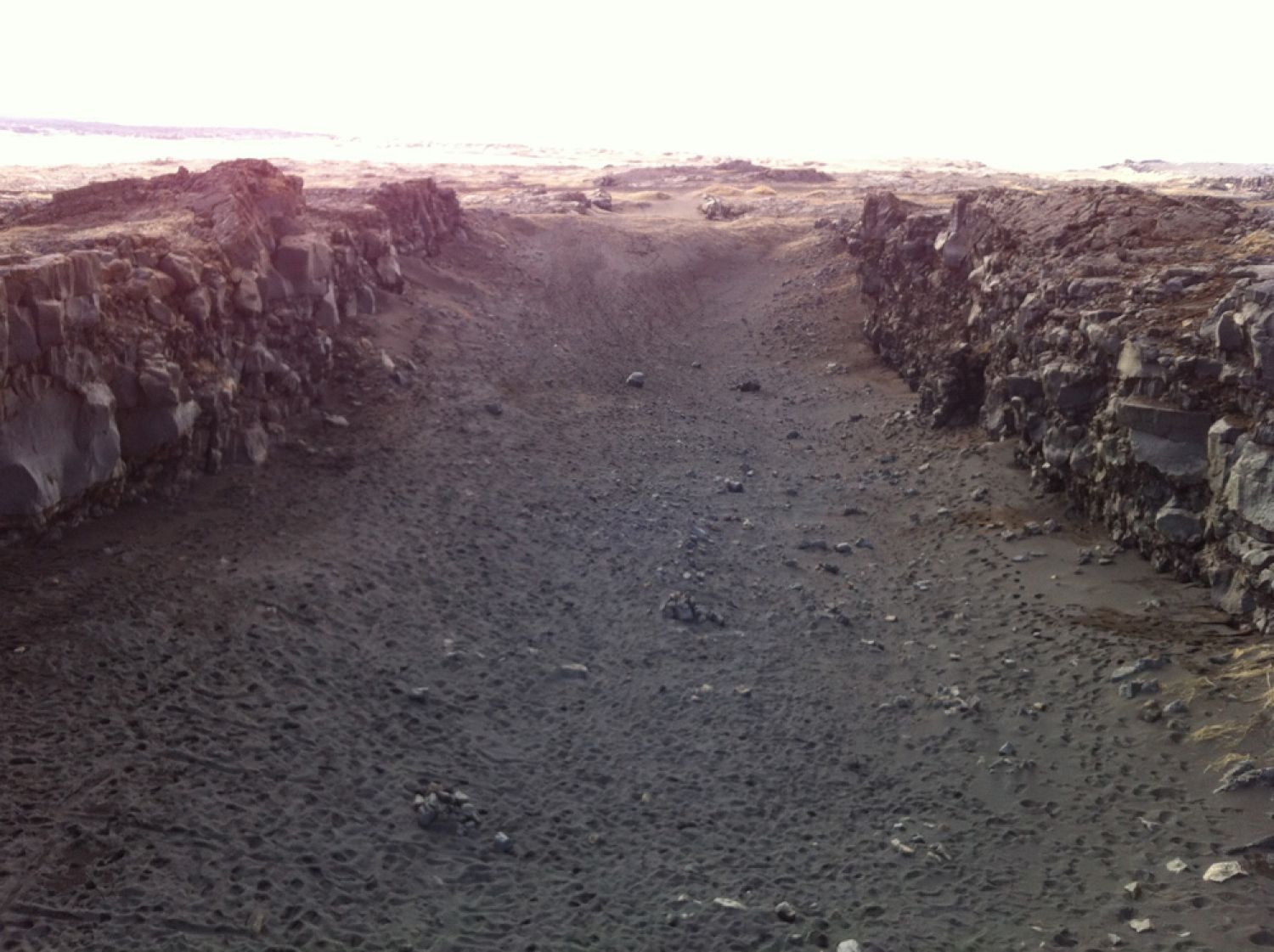

2. Reykjanes

As topografias naturais sempre foram utilizadas para tornar visíveis as fronteiras: montanhas, rios, mares, etc. Desta forma introduzem na sua aparente inocuidade e beleza elevados níveis de significação política ao dar corpo às mais variadas estruturas de codificação da impossibilidade. O significante vazio que é a fronteira necessita destas manifestações do visível e do tangível para se corporizar como interstício político entre um interior e um exterior.

E, contudo, existem outras fronteiras que, apesar da forte determinação que têm na constituição da organização política do mundo, tal como o conhecemos, constituem uma outra espécie de relacionamento fronteiriço: as fendas que se formam nas zonas limítrofes das placas tectónicas potenciam a actual estabilidade do planeta constituindo, ao mesmo tempo e, ao contrário das fronteiras construídas pelos humanos, zonas de turbulência que se afirmam como escapes necessários à nossa própria existência. Zonas perigosas, portanto. Teluricamente mas também como metáfora política.

O território da Islândia é um dos únicos lugares do mundo onde esta condição pode ser experimentada já que a fenda que separa a placa euro-asiática da placa americana é visível a olho nu. É uma fractura violenta e que se encontra em constante mutação e que, entre outras coisas, determina a existência de uma vasta rede de vulcões activos que se lhe encontram agregados. O território islandês é, por isso, uma paisagem ainda em formação e com as feições indeterminadas que lhe estão associadas.

A fenda que corta em dois este país/ilha do norte introduz uma peculiaridade que ultrapassa a geografia política: no mesmo país encontram-se duas placas continentais distintas. O pequeno país apresenta-se, desta forma como uma espécie de metáfora possível da noção agambeniana da potência da impotência, quer dizer, uma população de 300000 pessoas num território inóspito na sua quase totalidade conseguiu já interferir directamente com a potência absoluta do capitalismo transnacional contemporâneo. Daí a importância e urgência em entender esta possibilidade, quase dadaísta, de resistência política numa época de aparente passividade e positividade absolutas. Daí, também, o interesse e protagonismo crescente que este país tem tido no desenvolvimento do meu trabalho.

3. Eyjafjallajökull

No seu livro The Shock Doctrine, Naomi Klein conclui que o que é necessário é as pessoas tornarem-se resilientes para se prepararem para o próximo choque a ser explorado pelo capitalismo global. Que, como a autora prova, não se coíbe de explorar em proveito próprio e obsceno as catástrofes naturais, como no caso do Tsunami da Ásia ou do Katrina nos Estados Unidos.

Em 2010 um pequeno vulcão na Islândia teve uma erupção de uma potência e dimensão inesperadas. O Eyjafjallajökull é um vulcão integrado na linha continua de uma rede ampla de outros que acompanham a fenda existente entre as placas tectónicas euro-asiática e americana. Como alguns outros neste país tem uma particularidade: encontra-se submerso numa densa e profunda camada de gelo o que determina que a erupção tenha como principal componente a libertação de uma imensa nuvem de cinza. No caso do Eyjafjallajökull a nuvem de cinza atingiu uma dimensão tal que conseguiu chegar à Europa continental causando uma profunda disrupção da vida neste continente. O que já não seria de pouca importância. Uma erupção do mesmo género mas de maiores dimensões espalhou a morte por todo o continente europeu no séc. XVIII. Mas a dimensão disruptiva foi total pois interferiu com uma das principais linhas estruturais do capitalismo global: os corredores aéreos.

Mais que todos os protestos, mais que todas as possibilidades de alternativas políticas, um pequeno vulcão de um pequeno país no meio do Atlântico Norte paralisou por várias semanas a totalização global. É um feito inesperado mas que merece a nossa admiração.

Aqui, a ruptura foi potenciada pela fenda geológica.

4. Hekla

O Hekla é um dos vulcões mais activos da Islândia. Tem uma regularidade de erupções impressionante desde a antiguidade. Nos tempos mais recentes teve erupções de 10 em 10 anos: 1981, 1991, 2000, e desde aí até hoje, apesar de várias ameaças em 2010 e 2011, não voltou a ter nenhuma erupção. Contudo, no país, as pessoas continuam alerta e à espera. Encontra-se, portanto, em atraso relativamente à periodicidade regular que tinha. Este vulcão está intimamente ligado à fenda tectónica que atravessa todo o território islandês e, ao contrário de outros vulcões, não tem a cratera coberta de gelo. Observações efectuadas durante as últimas erupções permitiram saber que entre os avisos sérios de que algo vai acontecer (sismos com intervalos muito curtos e em crescente de potência) e a erupção apenas separam 7 minutos.

Em termos estatísticos será o Hekla o próximo vulcão a ter uma grande erupção. Como sabemos, a estatística falha com frequência e a realidade mostrou já que outros vulcões, entretanto, tiveram erupções, sendo o último a acordar o Bardarbunga no Verão de 2014 que, contudo, não teve erupção na caldeira principal, dando-se esta numa fenda situada a 40 Km dali e baptizada de Holuhraun.

No final de 2012 (Novembro) e ainda no rescaldo da erupção do Eyjafjallajökull e do seu poder disruptivo, decidi tirar partido das inovações tecnológicas entretanto havidas. A vigilância através da instalação de câmaras teve uma evolução curiosa. Passou, primeiro, por uma relação muito problemática com as pessoas: as grandes discussões havidas no início deste século relativas à instalação de câmaras de vigilância nas cidades é disso testemunho vivo. De repente e de forma dissimulada milhares de câmaras apareceram na internet já não com o objectivo de vigiar (... mas também). O objectivo central é agora divulgar. Potenciar às pessoas a possibilidade de à distância terem acesso a lugares na ambicionada lógica digital da instantaneidade. As agora designadas webcams fazem esse trabalho. É no interior desta lógica e após o enorme sucesso das webcams que transmitiram em directo a erupção do Eyjafjallajökull que uma empresa de comunicações decidiu alargar o seu âmbito de intervenção a outros pontos do país, desde os locais de interesse turístico até ao Hekla.

A partir da webcam do Hekla decidi realizar um trabalho que teve uma dupla condição: por um lado, contrariar a instantaneidade que estes dispositivos permitem e realizar apenas uma imagem por dia durante um ano completo. Sempre a mesma imagem, o mesmo plano fixo, mas a acompanhar o tempo que pretensamente querem condensar, todos os dias nos 365 dias de um ano. Não é por acaso que esta é uma das premissas fundamentais deste projecto. O Tempo apresenta-se hoje como uma das dimensões mais politizadas que a obra de arte pode conter: a recusa da instantaneidade em favor de um tempo dito obsoleto é uma decisão que contém um elevado grau de negatividade perante a realidade temporalmente comprimida dos nosso dias. Esse relacionamento obsoleto com o tempo permite alcançar um dimensão que pretendo para as minhas obras e que apelidei de contemplação activa[1].

A outra condição presente no trabalho é a da utopia. O acompanhar diário da vida do vulcão na expectativa sempre presente do presenciar do acontecimento ambicionado (política e metaforicamente). Um ano passado, 365 imagens depois nada aconteceu. Ficou, contudo, um trabalho que se afirma como testemunho da passagem desse tempo e ficou também a utopia. Sempre. O título encontrado para o trabalho foi: Oh shit! Another year without any sign of another attack on global capitalism.

5. Utopia

Em 2005 decidi partilhar com o público, através de uma exposição com o título: Porque é que as utopias são sempre da Razão e nunca das razões?, o meu interesse na ideia de utopia. E esse interesse coloca-se no âmbito do impulso desejante. A Razão com letra maiúscula cai naturalmente e transforma-se então em razões com letra minúscula e, apesar disso, do maior interesse. A arte é uma possibilidade desejante em aberto e a sua produção um gesto que entendo como utópico no interior deste argumento.

A utopia apresenta-se, segundo esta perspectiva, como uma possibilidade teórica de ultrapassagem da entropia compulsiva a que somos sujeitos pela condição totalizante com que nos defrontamos.

Situo a utopia no campo das possibilidades em aberto pelo desejo.

Por isso, das muitas razões apresentadas como possibilidade para o gesto utópico, existem algumas que determinam a nossa maior proximidade. A obra que aqui trago está carregada dessa condição desejante. Encontra-se impregnada da possibilidade metafórica de pensar a partir da natureza. A fenda tectónica é, afinal, o impulso necessário ao pensar da utopia a partir do fazer saber da arte. E, neste caso particular, a um desejo continuado de uma nova possibilidade disruptiva, afirmado diariamente ao longo dos 365 dias de um ano inteiro.

A dupla condição que em cima referi para a construção da obra: o tempo e a utopia é, assim, ultrapassada através do potenciar de uma nova e única possibilidade: o Tempo é a utopia e a utopia é o Tempo. A fenda é agora o dispositivo desejante.

O problema do Tempo afirma-se, nos nossos dias, com uma vitalidade que poucos lhe vaticinavam ainda há uns anos atrás. A voragem pós-moderna da totalização do espaço remeteu o tempo para a sua máxima compressão, quer dizer, para a ínfima categoria da sua digitalização. Existe, também, uma espécie de fractura/fenda que separa o tempo digital do «nosso» tempo. A totalização global apresentou-se, antes de mais, como a vencedora de uma espécie de batalha contra o Tempo, e introduziu, para tal, o conceito de fim da história. Fim de todas as utopias que estariam consagradas numa mesma ideia de ideal futuro, isto é, que acompanhavam o tempo histórico. A fenda, de novo.

Foi-nos repetido até à exaustão que a realidade do capitalismo tardio e da sua forma de actuar baseada na lógica dos mercados, não necessitava de tempo e, muito menos, de crenças construídas a partir da relação que estabeleciam com o Tempo. O tempo tornou-se operativo, quer dizer, necessário para que os fluxos vários pudessem circular às velocidades cada vez mais rápidas exigidas pela totalização global e, por isso mesmo, ao ser digitalizado comprimiu-se para medidas que nos escapam.

A utopia é uma fenda que separa o desejo do pragmatismo. Tal como na fenda tectónica islandesa a turbulência constante entre as duas possibilidades antagónicas possibilita a corporização de posicionamentos que mantêm uma espécie de equidistância variável. Pela parte que me toca sei bem de que lado da fenda me coloco.

6. Oh shit! Another year without any sign of another attack on global capitalism*

* As imagens da peça são retiradas da exposição O artista como explorador Árctico realizada no C.A.A.A. em Guimarães no ano de 2013.

Footnotes