r

e

v

e

s

«Estou a escrever-lhe em nome do Governo Cultural de Emergência (GCE). Trata-se de um vasto número de artistas visuais estabelecidos em Nova Iorque… O objectivo deste grupo é o de interromper o uso do trabalho de artistas feito pelo Governo dos Estado Unidos com o intuito de dourar a imagem das atrozes políticas da Administração e em vez disso o de devolver aos próprios artistas a responsabilidade pelas exposições de arte americana no estrangeiro». Começa assim a carta, datada de 30 de Maio de 1969, escrita ao meu pai pelo colega e também artista Hans Haacke, no início das preparações da Bienal de Veneza do ano seguinte. «A formação do GCE e o fecho do pavilhão dos Estados Unidos em Veneza vai ser anunciado numa conferência de imprensa em Washington dentro em pouco… As escolas também se tornaram centros de agitação anti-guerra».

Mentalidade de cerco. Havia razão para ser circunspecto. De regresso ao Tyler School of Art Campus, o meu pai, enquanto director do atelier de gravura, tinha de passar tempo em discussões na «sala de guerra» com outros professores da faculdade e com o director da escola. Como manter a segurança no perímetro da instituição se a violência irromper? O que pode ser feito para garantir a segurança dos estudantes e dos docentes contra elementos perigosos tanto entre os que estão matriculados como no que toca ao reforço da lei? Os dossiers do arquivo dão uma visão assustadora da violência no Estado do Kent um ano mais tarde.

Havia um risco real que a Bienal fosse de facto encerrada, como Haacke sugeriu. No ano anterior, no dia de abertura da 34º Bienal de Veneza de 1968, ao chegarem aos Giardini della Biennale, os críticos de arte confrontaram-se com um cordão de polícias armados que guardavam a entrada. Activistas políticos tinham ocupado alguns dos pavilhões nacionais, virando, noutros, as obras de arte contra a parede ou envolvendo-as em bandeiras anti-guerra. Ao final do dia, os polícias foram implicados em medidas repressivas contra uma manifestação na praça de São Marcos. «A Sereníssima» era então tudo menos serena, e nos seus canais havia uma ameaça prolongada tanto quanto nas ruas das cidades à volta do mundo que tinham sido agitadas pelos protestos.

Tentei visualizar estas cenas de violência de épocas já idas passeando-me pelos Giardini em Maio passado. Não foi fácil. Estavam atracados super iates mesmo junto às paragens de Vaporetto, com o ar a cheirar agradavelmente a flores de pittosporum. Ao sol indolente tudo parecia de bem com o mundo.

A Bienal de 1968 foi uma confusão, mas graças aos activistas, os organizadores adoptaram um programa curatorial ousado, mais provocante, para bienais posteriores, fazendo delas fórums para o debate cultural. Os Grandes Prémios foram abolidos (até que o Leão de Ouro foi de novo introduzido em 1986), e o balcão de vendas foi eliminado – declarando que se tratava de um evento de arte e não de comércio. As obras de arte dos pavilhões continuam a não estar à venda, apesar de serem certamente para vender. Ao passear entre exposições tinha a impressão que era como se a mentalidade de cerco de ontem tivesse sido completamente eclipsada pelo turismo e o consumismo desenfreados. Onde os manifestantes cobriram exposições com estandartes de protestos em 68, há agora igrejas inteiras desaparecidas por trás de toldos publicitários montados em andaimes. Às vezes é difícil distinguir a arte dos conteúdos patrocinados.

A política continua omnipresente, contudo, mesmo que as agendas nacionais tenham cedido o lugar à angústia globalizada. A política nunca deixaria de estar dissociada desta Olimpíada da arte. O Monticello em miniatura dos Estados-Unidos, a vivenda neo-palladiana da Grã-Bretanha, o templo clássico-despojado da Alemanha do período do Terceiro Reich (o anteriormente mencionado Hans Haacke arrancou-lhe memoravelmente o chão de mármore em 1993 para a sua exposição Germania), a pagoda da União Soviética ao estilo ortodoxo russo anterior a 1917, todos declaram as suas fidelidades históricas. Os países terem ou não um pavilhão dependeu em grande parte de acidentes históricos e do seu prestígio nacional nos primeiros anos do século passado, uma herança curatorial das Grandes Exposições da Europa no século 19. Tal como a Isola de Cimetero, onde os venezianos enterram os seus mortos (depois de 12 anos os restos são transferidos para um cemitério que fica no outro lado da lagoa), há já décadas que os jardins têm tido pouco do espaço precioso para novos pavilhões. Os porta-estandartes dos estados-nação do mundo expandiram-se para o Arsenale, uma máquina-de-guerra-tornada hall de exposição. Permeiam agora o próprio tecido da cidade, como embaixadas culturais que vão da estação de comboio de Santa Lucia às ilhas afastadas de Murano, Burano e Torcello.

Mesmo com a diminuição da influência dos estados-nação no nosso tempo afligido pela crise, continuam a ser criados novos pavilhões. Gana, Madagáscar, Malásia e Paquistão juntaram-se este ano às fileiras da Bienal, sendo talvez um reflexo da actual obsessão com as marcas nacionais tanto quanto qualquer subida de nacionalismo. As trocas internacionais de arte contemporânea têm sido cooptadas ao longo dos tempos para razões propagandísticas. Hoje em dia são uma forma de assinalar uma sociedade dinâmica e orientada para o exterior, um apelo feito em nome de cidadãos para que sejam considerados membros qualificados de uma civilização global.

O primeiro Pavilhão da Diáspora na Bienal de Veneza de 2017 confrontou o ideal de nação por conter o trabalho de 19 artistas deslocados. Tanto a reação da crítica como a adesão do público foram escassas. A exposição deste ano Rothko em Lampedusa, organizada pela UNHCR, tal como o Navio de Imigrantes naufragado trazido das profundezas mediterrânicas por Christoph Bücheland e outras exposições dispersas por Veneza, dão-no-lo a entender de forma mais sucinta. Rothko escapou à repressão czarista de 1913 naquele que é hoje o território da Letónia para se tornar americano e um pioneiro do Expressionismo Abstracto. «Então será que por entre o número indefinido dos refugiados dos nossos dias, pode haver um Rothko do século XXI?», perguntam os curadores, tendo a pequena ilha de Lampedusa – um centro de recepção chave de refugiados – como ponto de partida e chegada retórico para mostrar obras de Ai Weiwei, Boltanski e de cinco artistas que são refugiados da Síria, do Irão, do Iraque, da Costa do Marfim e da Somália. O meu pai começou como um deles.

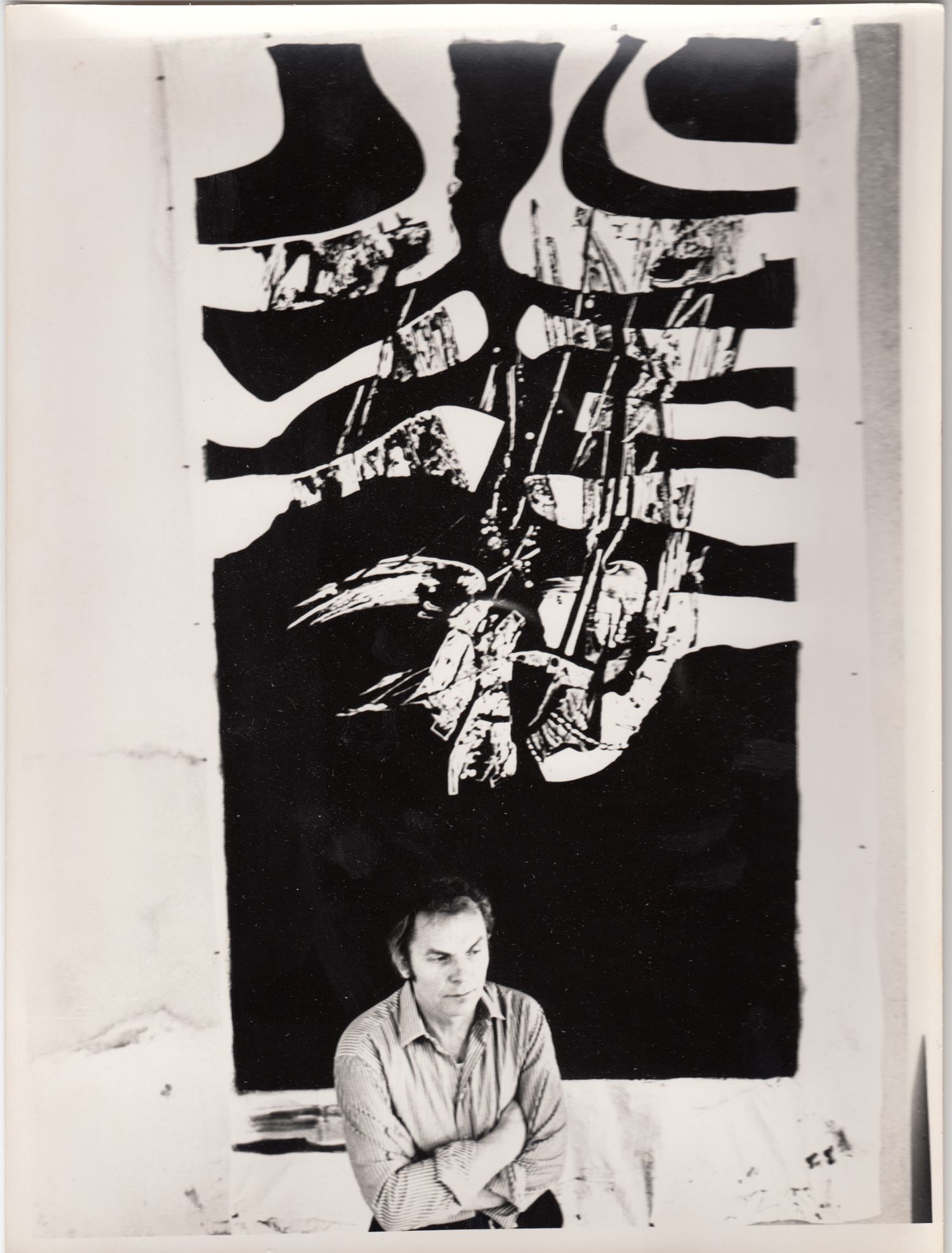

Romas Viesulas nasceu em 1918, naquela que era então a Lituânia, a uma curta distância de Daugavpils. Esta cidade, na Letónia de hoje, tem sido desde há séculos um ponto fixo rodeado por países com fronteiras flutuantes, intuitos imperiais e populações migratórias. No início do século XX, a região encontrava-se numa situação propícia à russificação opressiva. Durante a Primeira e a Segunda Guerras mundiais, a frente oriental deslocou-se através dela como uma maré devastadora e destructiva. Foi nesta cidade da zona de assentamento judaica da Rússia [Pale of Settlement] que Rothko passou a sua infância, antes de fugir dos pogroms com a sua família. Viesulas emigrou para os Estados Unidos uma geração mais tarde do que Rothko.

De forma incrível, a modesta casa de uma quinta perto de Daugavpils na qual Romas Viesulas nasceu sobreviveu a duas guerras mundiais e à colectivização que tiveram lugar nos últimos cem anos. «Egaline» continua ali de pé, na fronteira entre a Letónia e a Lituânia, basicamente na mesma desde que ele lá viveu como criança. E no entanto ele nunca voltou a esta casa, nem para a família que até hoje lá vive. A sua carreira artística foi moldada pela experiência do exílio e por desafios a noções de identidade. No seu trabalho gráfico, procurou universalizar esta experiência pessoal através de um idioma expressionista.

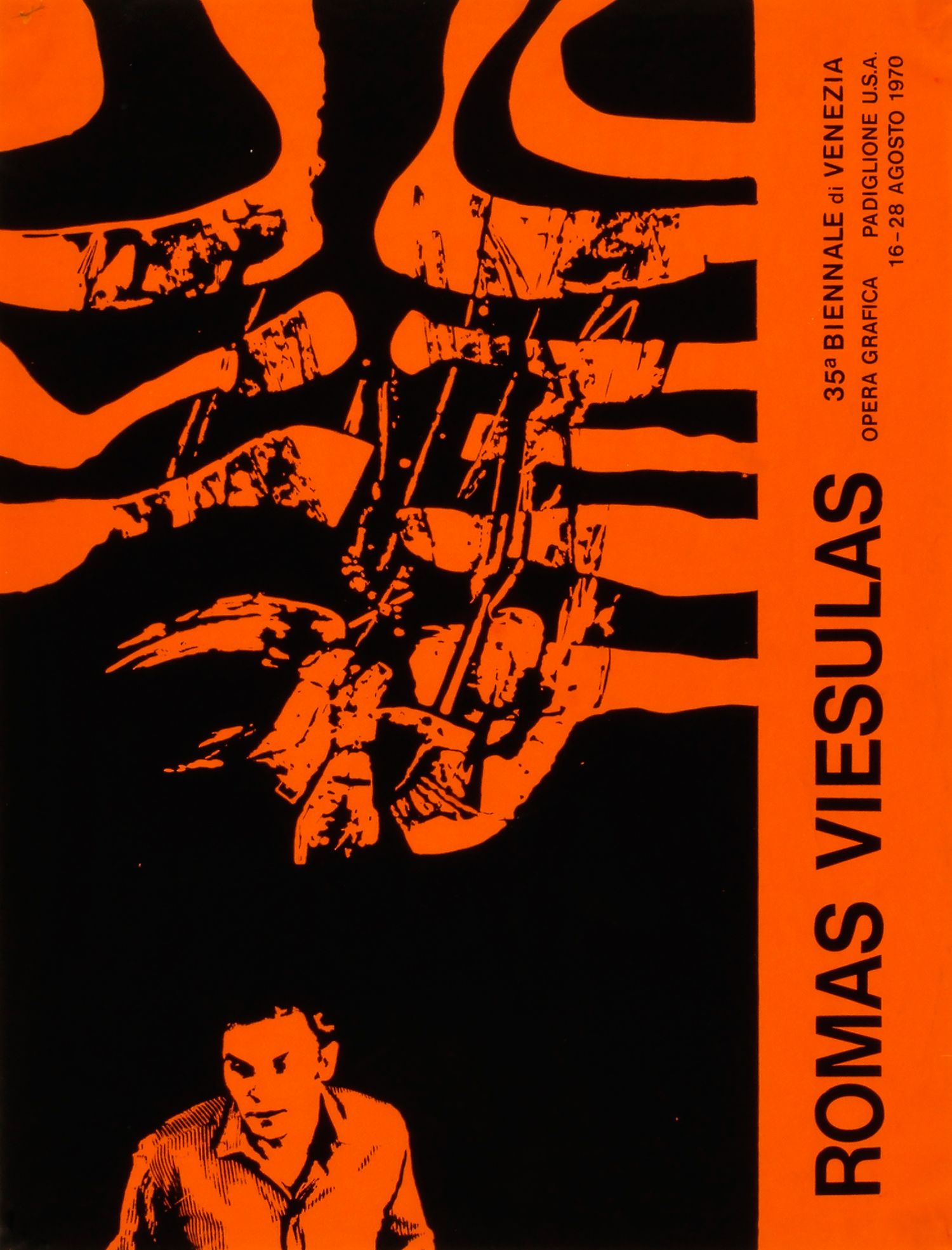

Ambições iniciais para uma carreira na diplomacia foram suspensas quando o país que Viesulas se preparava para representar deixou de existir enquanto entidade diplomática. Em vez de um diploma de direito, Viesulas acabou por receber em 1947 um «Diploma para pessoas deslocadas» da École des Beaux-Arts de Paris. O facto desta escola – fundada e financiada pelas autoridades francesas em Friburgo depois da guerra – parece-nos hoje um milagre. Foi criada especificamente para refugiados de guerra. Este foi o ponto de partida académico pouco provável que lançou a carreira artística e que acabou por o levar a ganhar três bolsas Guggenheim entre outros numerosos prémios e a representar os seus Estados Unidos adoptivos na 35ª Bienal de Veneza em 1970, a Bienal que esteve quase para não ser.

«Nenhuma sociedade livre deveria confundir a arte com a política nem com qualquer acção política que é uma questão evidente e no entanto constantemente confundida… os nossos problemas encontram-se em Washington e não em Veneza». Esta foi a resposta de Viesulas às exortações do GCE que ameaçavam fechar o pavilhão. Por entre os que ficaram de fora encontravam-se Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jim Dine, R. B. Kitaj, Claus Oldenburg, Robert Motherwell, Robert Morris, Frank Stella, Ernest Trova and Andy Warhol.

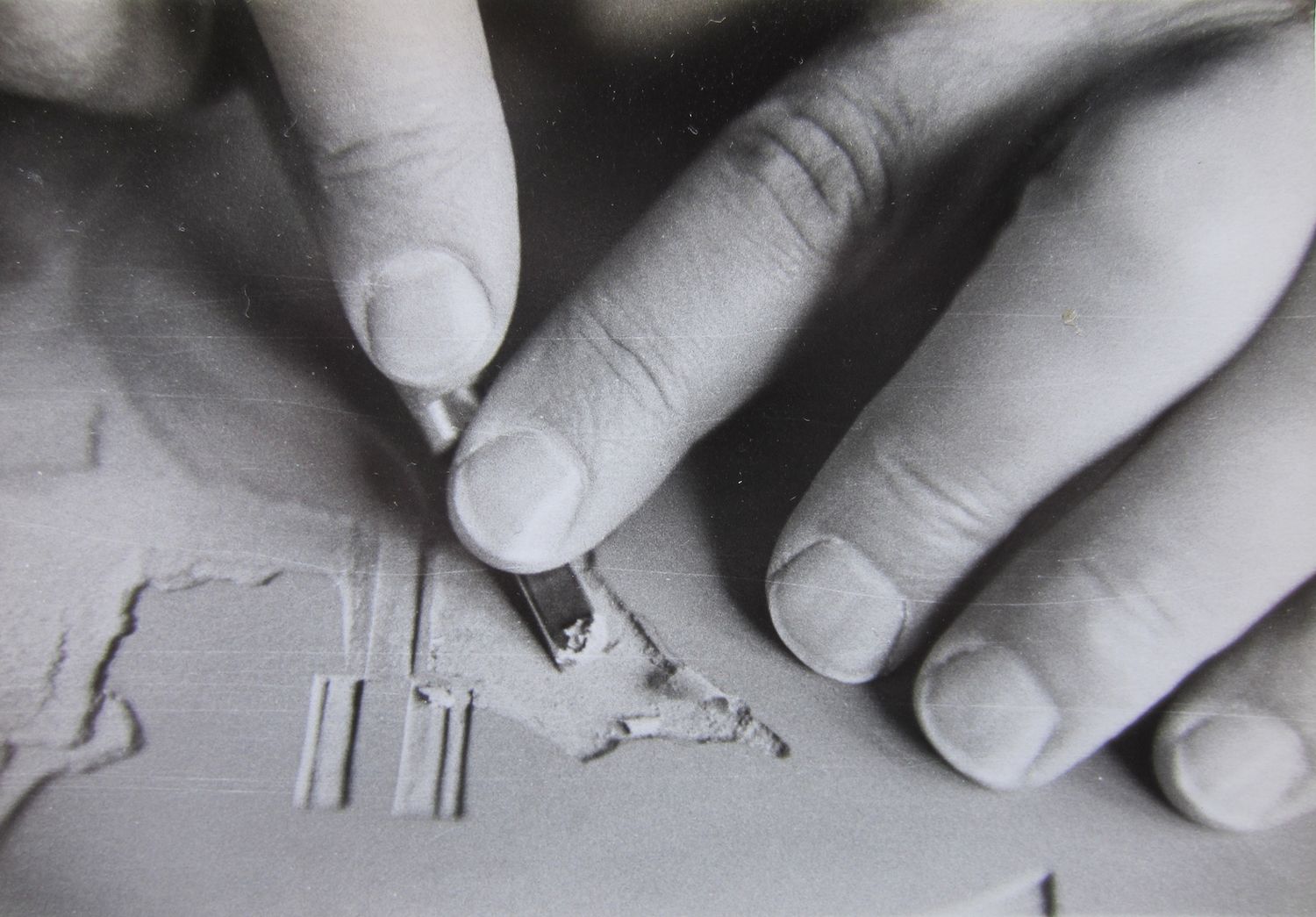

Os protestos de 1968 tinham criado as condições para uma nova orientação e para uma suspensão do protocolo vigente. Para o Pavilhão dos Estados Unidos, isto queria dizer «uma oficina experimental» que desse um lugar de privilégio à litografia e à serigrafia. Viesulas era altamente dedicado à gravura, um defensor desta técnica de segundo plano, parente pobre da pintura. Outros que concordaram em expôr as suas gravuras foram Jasper Johns, Alexander Lieberman, Sam Francis e Edward Ruscha. Viesulas tinha-se dedicado à procura de sentido neste meio de reprodução em massa. Mesmo sendo um defensor da litografia traditional, as suas inovações iam das impressões com relevo sem tinta às impressões monolíticas sobre tecido, coloridas à mão. Tinha chegado à maturidade em termos artísticos, numa altura em que as artes eram reféns da visão audaz do Expressionismo Abstrato. Mesmo quando os meios artísticos estavam a fraturar-se e a multiplicar-se num leque fascinante de Arte Conceptual, Land Art, Vídeo-Arte e Performance, ele reivindicou a litografia e a abstracção.

No entanto, na decisão de aceitar representar os Estados Unidos estavam em jogo mais do que prerrogativas simplesmente profissionais. Enquanto exilado, tinha muito que reconhecer neste gesto. Os Estados do Báltico estavam a viver a sua própria deslocação interna na segunda metade do século XX. Directivas estatais e estratégias de dissidência degladiavam-se pelas identidades dos seus cidadãos, e isto acabou por reflectir-se em arte sancionada pelo Estado.

Ele reconhecia a hipocrisia das visões utópicas obrigatórias criadas por artistas sob patrocínio estatal na União Soviética. O pavilhão soviético parecia quase uma paródia de si próprio para os observadores ocidentais: bustos de Lenine em miniatura e um grupo de telas de realismo social – mulheres musculadas nuas lançando uma bola de ginástica, rapazes robustos praticando desporto dentro de água. Durante os anos cinquenta e sessenta, exposições apoiadas pela CIA, compostas sobretudo por reproduções de pinturas bastante conhecidas do expressionismo abstracto percorreram a Ásia, a África, a América Latina e o Médio Oriente. Na guerra de propaganda com a União Soviética, este novo movimento artístico podia ser invocado como uma prova da criatividade, da liberdade intelectual e do poder cultural dos Estado Unidos. A arte russa, amarrada com a camisa de forças ideológica do comunismo, não podia competir. Mas apesar de ser fácil rir do realismo socialista com um olhar conceptual crítico, o meu pai tanto tinha suspeitas acerca da mais flagrante agitprop com apoio estatal, como de qualquer arte que propusesse um programa partidário. Voltaria à hipocrisia da postura patriótica na sua última litografia Olympics (1984), que se refere a um evento desportivo que exibe em simultâneo a promessa dos ideais olímpicos e as formas como a Guerra Fria ideológica eclipsava estes ideais.

«Um inimigo é alguém cuja história ainda não ouviste» (Slavoj Zizek). No trabalho de Viesulas havia uma urgência em reconhecer a desfiguração em ambos os lados de um debate partidário. Onde a política tem precedência sobre a nossa comum humanidade, o resultado é a alienação. A experiência humana universal da alienação está no cerne da visão artística de Viesulas. Em trabalhos como Toro Desconocido (1960) que ele criou como primeiro artista residente do Atelier Tamarind, defendeu explicitamente a causa dos desconhecidos, dos não cantados. É dedicado a «todos os que dão as suas vidas na escuridão». Trabalho mais tardio continuou a regressar às histórias paralelas dos que foram suprimidos, dos marginalizados e dos exilados. Vidas obscurecidas por narrativas oficiais ou esquecidas na marcha da história ainda podem ser fontes de inspiração. «Somos os outros» parecem dizer ciclos de obras como Yonkers (1967), convidando o espectador a partilhar, a identificar-se com a dor por meio do olhar de estranhos, na companhia de alguém que ficou a saber que os seus filhos morreram violentamente numa casa em chamas. As gravuras deste ciclo são uma chamada à empatia, uma qualidade rara num século rasgado por divisões ideológicas, separando as pessoas das suas origens, dos outros e de si próprios.

«Quem está a lutar e para quê? Porque é que estamos a lutar?» pergunta Mick Jagger no palco do Altamont Free Concert em 1969, enquanto Meredith Hunter é apunhalada até à morte pelos Hells Angels, todos capturados pelas câmaras do documentário Gimme Shelter. Do meu ponto de vista, aquele ano é como um catálogo de caos e de areias movediças. A própria Biennale foi como uma opera buffa. Na altura da abertura, muitas das obras dos participantes estavam retidas na alfândega. Dan Flavin tinha esculturas em tubos de neon instaladas no muito destacado Pavilhão Italiano, mas não havia electricidade para as iluminar.

Apesar de tudo, o trabalho de Viesulas chegou até às paredes e criou inteiramente Overpass (1970), um ciclo original de gravuras enquanto «artista em residência» no pavilhão dos Estados Unidos. Fora de portas, a sucessão de Mark Rothko organizou uma exposição no Museu Veneziano de Arte Moderna, na qual a maior parte das pinturas expostas ainda não tinha sido mostrada publicamente. Por um breve período, estes dois refugiados das franjas da Europa encontraram em Veneza uma casa para as suas visões. Com os materiais que conseguiu resgatar no exílio, Viesulas escolheu tornar-se um artista em vez de um embaixador para um estado-nação. O seu trabalho procurou transcender o estritamente político, o nacional e o étnico. A perda não se confina aos limites nacionais, ou a uma tribo em particular. Ele procurou comunicar a sua experiência pessoal de desterro através de um idioma universal de abstracção. Gosto de pensar nele como num embaixador da condição de apátrida, um emissário da empatia.

A empatia está a tornar-se um recurso cada vez mais raro no nosso mundo digitalizado, atomizado, de preocupações narcísicas. A tecnologia enfeitiça-nos. Notas sobre a Imagem e o Som (1965) pode ser re-interpretado como uma meditação sobre os poderes dos manuscritos iluminados que todos trazemos nos bolsos por estes dias. No entanto, a tecnologia pode estar a criar uma deslocação cognitiva, e arrisca-se a enviar-nos para um exílio solipsista. Como é que nos podemos reconhecer no Outro, se tudo aquilo que vemos é o nosso próprio reflexo? Numa era em que o estado-nação parece estar a definhar, encontramo-nos num estado de espírito «apátrida». Uma vez alienados por guerras de ideologia, podemos ser alienados pela tecnologia, à medida que a ideologia do mercado se torna todo-consumidora.

Em Veneza no ano 2019, tudo parece plácido à superfície, o brilho envernizado do consumismo, a cidade inteira e a sua arte uma oportunidade infinita para a selfie. E no entanto uma onda de intranquilidade abate-se sobre estas margens. Podemos estar mais atarefados a representar as nossas vidas nos media sociais do que a vivê-las de facto, a vender as nossas próprias marcas de modo a afirmar a nossa identidade nas areias volúveis (ou mesmo evanescentes) da nossa época atribulada. Esta inquietude é bela e brilhantemente amplificado por Sun & Sea (Marina), o pavilhão da Lituânia que este ano ganhou o Leão de Ouro. Não se tratou de um caso de reconhecimento do nome para os artistas Lina Lapelyte, Rugile Barzdziukaite and Vaiva Grainyte. Também não está em jogo um conceito nacional, nem qualquer sorte de política em exposição. Isto é diplomacia cultural em nome de todos nós. Uma ópera, na praia, acerca do fim do mundo. Escutamos em segredo os nossos medos e ansiedades pessoais ouvindo os lamentos e as perplexidades dos intérpretes, pairamos por cima deles como se fossemos os seus espíritos desencarnados, parte e parcela desta câmara de ressonância de uma catástrofe diferida. Todos sabemos que se tornou mais fácil para nós imaginar o fim do mundo do que imaginar uma alternativa ao nosso sistema actual de governação. Interpretações espectaculares de apocalipse climático apoderam-se da imaginação colectiva.

Mentalidade de cerco. Sitiámos o mundo natural e assim nós próprios nos sentimos sitiados, paralisados por visões de distopia e pelo saber que a nossa tão-esperada utopia tecno-consumista pode estar a torná-las cada vez mais próximas. Não há utopia, parece dizer esta obra. Também não há distopia. Só eu, e tu, e outros exactamente como nós, exatamente aqui e exactamente agora. Quem é que está a lutar? E para quê? Porque é que estamos a lutar? Passados cinquenta anos, à medida que as guerras por procuração criam mais uma geração de gente refugiada, faço a esta pergunta a mim próprio. E se não for para os acolher e para ouvir as suas histórias, de que serve a nossa arte? De que modo é que é diferente dos painéis publicitários de hoje, ou dos manifestos propagandistas de ontem?

De pé à beira da água a olhar para a lagoa, imagino os meus pais em 1969, um sonhador melancólico e a sua jovem esposa na sua lua de mel pelo mundo, navegando por campos de minas reais e diplomáticos desde o Cambodja ao Irão. «1969: o ano erótico». De uma certa forma os meus pais acharam o amor por entre a loucura e o caos daquele ano calamitoso e lunático. A primeira insinuação de mim teve lugar nesse ano em Calcutá e eu cheguei a este mundo a tempo para o circo da Bienal de 1970. Façam amor, não a guerra. Façam arte, não política. Palavras pelas quais viver, meio século depois.

–

Nota: Os meus agradecimentos ao Nuno Miguel Proença pela sua tradução para português e à Katherine Sirois pela sua edição. Também fico grato à Wrong Wrong por ter acolhido este ensaio.