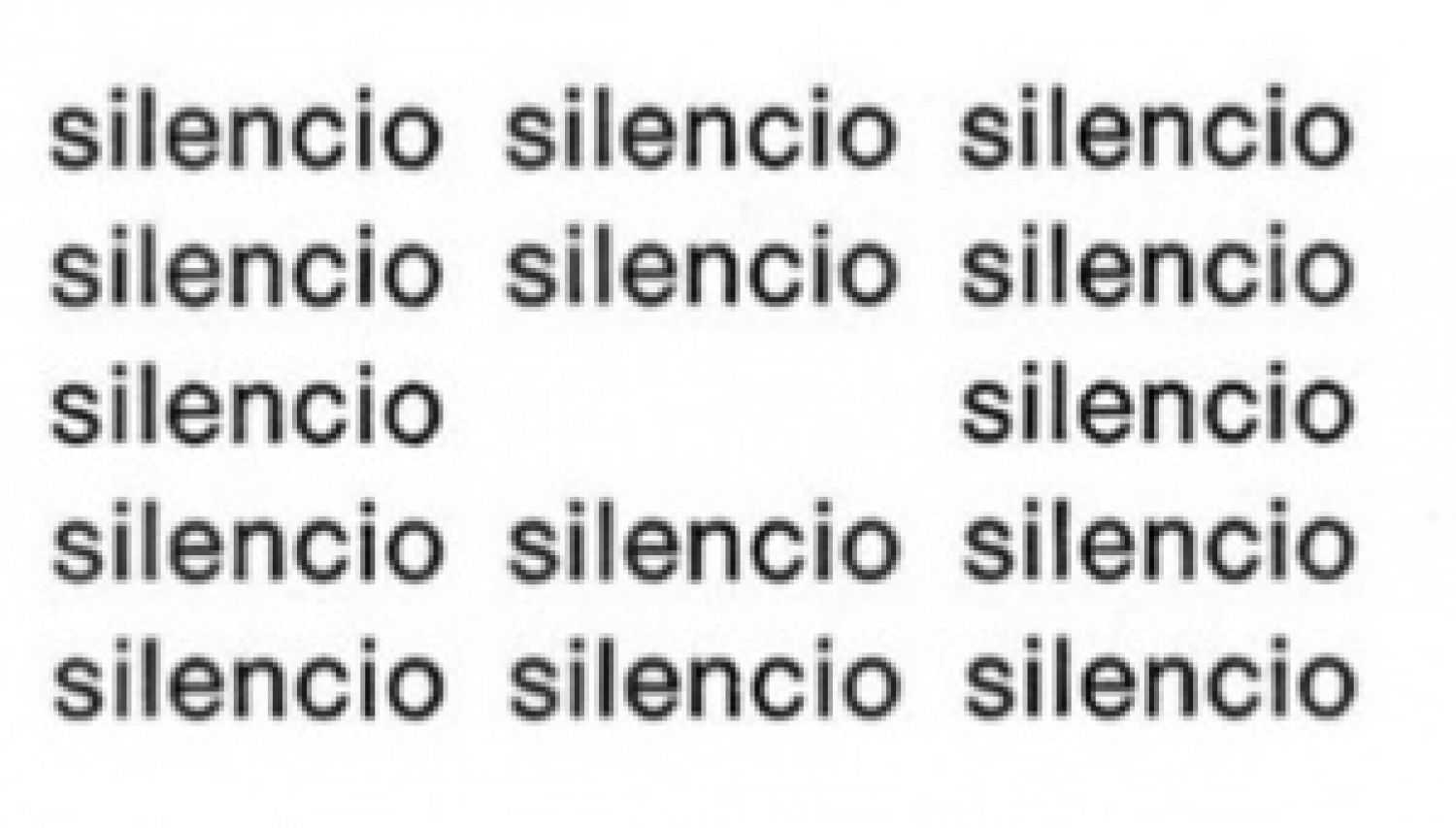

#2 – Silêncio

A imagem que nos trespassa

#1 – Intermitência

r

e

v

e

s

1

Mudar de vida

Circula hoje o alerta de que depois da pandemia nada será como antes, teremos que mudar nossa vida. Você precisa mudar sua vida é um verso de Rilke que Peter Sloterdijk transformou no título de um de seus livros. Segundo ele, você precisa mudar sua vida é um imperativo de elevação moral que atravessou a história do Ocidente como um todo, de Sócrates a Foucault, passando pelo estoicisimo e o cristianismo[1]. Mas depois de Nietzsche, e da morte de Deus por ele enunciada, qualquer anseio ascencional já não poderia sustentar-se num ideal de transcendência. O autor de Zaratustra persistiu na busca de uma autossuperação, porém impulsionado por outra coisa que não um «atrator» superior. É onde entra a imaginação filosófica de Sloterdijk, nada alheia aos dias de hoje: apenas a Catástrofe, a climática, entre outras, na sua dimensão sublime (inapreensível e irrepresentável), teria condições de oferecer aos homens um imperativo ético à altura de sua incomensurabilidade. Afinal, «minha vida» está ligada à vida de todos os seres da Terra, humanos e inumanos, inclusive os morcegos e pangolins comercializados em Wuhan – donde a proposta de um «co-imunismo» e uma «co-imunidade». A ressonância com «comunismo» e «comunidade» salta aos olhos, mas não é certeza que ela se justifique. Pois é improvável que o verso de Rilke seja utilizado hoje no sentido que lhe deu o poeta, ou o filósofo. Ao contrário, certamente hão de usar a fórmula para propalar a retomada econômica sob exigências ainda mais draconianas, preservando grosso modo a forma de vida vigente antes da pandemia, em versão piorada.

É o perigo que Alain Brossat e Alain Naze[2] chamaram de Restauração. A história das revoluções mostra que a seu esgotamento segue-se, em geral, não um retorno ao status quo anterior mas um avanço duplamente agressivo e regressivo. Hoje, uma Restauração significaria a retomada do trem do progresso numa velocidade redobrada, inclusive para compensar essa interrupção «acidental», mas sempre segundo o axioma da produtividade e do lucro, em favor das corporações e sistema financeiro, num ataque ainda mais brutal contra os direitos trabalhistas, a proteção social, a preservação do meio ambiente, etc . Equivale, pelo menos em nosso caso, ao aprofundamento do que Vladimir Safatle chamou de «desafecção», o afeto predominante num contexto fascista.

2

Destituição

Em Guerra e Paz, de Tolstói, há dois personagens contrastantes em meio à invasão de Moscou pelo exército napoleônico e à catástrofe que isso representa. O primeiro deles é o governador Rostopchine. Ele faz de tudo em grande alvoroço, e toma as decisões as mais extravagantes e contraditórias em meio ao caos: «umas vezes distribuía entre o povo embriagado armas que para nada serviam, organizando procissões pelas ruas, e outras proibia o metropolita Augustin de o fazer... tanto declarava que poria fogo em Moscou como que incendiara a sua própria casa enquanto numa proclamação aos franceses os censurava solenemente por haverem saqueado o asilo de crianças por ele fundado».[3]

O segundo personagem é o comandante do exército russo Kutuzov. Como dizem Stéphane Hervé e Luca Salza[4]: «Kutuzov é apresentado justamente como o oposto de Rostoptchine. Se o governador prega a ação, Kutuzov se distingue pela inação. Se Rospotchine é vivo, enérgico, Kutuzov adormece durante os conselhos de guerra, anda com um passo incerto, não tem nenhum domínio sobre um cavalo, não vê quase nada com seu único olho. Ele está sempre distraído, cansado. Um marechal de campo inativo é uma figura, admitamos, inabitual. Tolstói parece ter um prazer particular em descrever esse velho. Através dele, ele quer sobretudo nos conduzir a refletir sobre as atitudes a tomar face ao acontecimento. Quando um grande acontecimento se produz, quando a História se materializa, quando se a vê passar diante de nós, para retomar as palavras de um alemão célebre [Hegel vendo passar Napoleão], o que fazer? No caso, trata-se de saber quem, entre Rostoptchine et Kutuzov, agarra o acontecimento. O narrador coloca a questão e dá a resposta. O ativismo do conde Rostoptchine não está à altura do que se passa: o conde se pensa como um homem que pode agir na história, pode intervir na história, pode fazer, ao passo que o abandono, a deserção, o não-fazer que Kutuzov «personifica», nesse caso preciso, segundo o narrador, a única resposta possível face à História. ‘Paciência e tempo’: é respondendo nesses termos ‘inoperantes’ à questão ‘O que fazer’ que Kutuzov elabora uma estratégia vitoriosa face a Napoleão.»

Estranha teoria sobre a inoperância. À primeira vista, parece da ordem da mera passividade, ou da desistência. Blanchot foi um dos que nos ensinou a ver na «passividade» coisa totalmente diferente – uma atenção outra relativamente ao Desastre. Sabemos que a interrupção, a parada, a suspensão, o freio no trem do progresso é, para muitos, a condição de possibilidade para um real deslocamento frente ao atropelo cego do que Jünger já chamava de «mobilização infinita». Isso é verdade para uma guerra, um terremoto, um acidente atômico, por que não o seria para uma pandemia?

Svetlana Aleksiévitch assim descreve o mundo de Tchernóbil: «O que de fato havia acontecido? Não se encontravam palavras para novos sentimentos, e não se encontravam sentimentos para novas palavras, as pessoas não ousavam ainda se expressar, mas aos poucos emergia da atmosfera uma nova maneira de pensar; é assim que hoje podemos definir aquele nosso estado. Os fatos já não bastavam, devia-se olhar além dos fatos, penetrar no significado do que acontecia.» Daí o nosso balbucio, hoje, apesar da proliferação inaudita de palavras justas e análises pertinentes. É uma «atmosfera» ainda inabarcável.

A autora confessa que a medida do horror na antiga União Soviética sempre foram as guerras, mas era preciso distinguir guerra e catástrofe. Em Tchérnóbil, a presença de soldados, a evacuação, a destruição do curso da vida dificultava o entendimento de que «nos encontramos diante de uma história nova: teve início a história das catástrofes». As vacas recuavam da água, os gatos deixaram de comer ratos mortos. «O homem não estava preparado como espécie biológica, pois todo o seu instrumental natural, os sentidos constituídos para ver, ouvir e tocar, não funcionavam... Os sentidos já não serviam para nada; os olhos, os ouvidos e os dedos já não serviam, não podiam servir, porque a radiação não se vê, não tem odor nem som. É incorpórea. Passamos a vida lutando e nos preparando para a guerra, tão bem a conhecíamos, e, de súbito, isso! A imagem do inimigo se transformou... Ingressamos num mundo opaco, onde o mal não dá explicações, não se revela e não conhece leis.»[5]

Guardadas as devidas proporções, e os contextos singulares, não podemos deixar de ver semelhanças e paralelos. Como ainda dizem os autores do comentário a Tolstói: «A epidemia em curso nos ensina de uma maneira irreversível: nós vivemos na catástrofe. A catástrofe não é para amanhã, como nos repetem nossos dirigentes para exigir de nós o que chamam de ‘adaptações’ (ganhar menos, trabalhar mais) ou para nos culpabilizar por nossos hábitos. Já chegamos nela. Desta vez, é um vírus que revela o desastre. Na realidade, é todo um sistema, social, político, econômico, moral, que está em crise profunda, que nos `sufoca´.»

Num contexto de aceleração total, a parada equivale a uma catástrofe bem maior do que a epidemia e sua montanha de mortos. Não à toa qualquer interrupção da produção é vivida como um desastre, visto que o único critério universal de avaliação, supostamente objetivo e mensurável, é a relação entre tempo e lucro. Mas e se uma reviravolta nessa equação ainda fosse possível? E se apenas a partir de uma parada brusca nos fosse dado perscrutar o leque de possíveis ainda disponível, ou imaginar outras saídas até agora impensáveis?

Sabemos quão longe estamos, com essa pergunta, do tabuleiro político em que nos movemos. Veja-se essa afirmação de Stéphane Hervé e Luca Salza, que há de suscitar, certamente, acusações as mais variadas, do derrotismo ao escapismo. «Não lutamos por um contra-poder, mas para afirmar o vazio do poder. Como Kutuzov, nós recuamos. Nós recuamos pois o capitalismo continuará a avançar e os mercados à distância (ensino à distância, medicina à distância, consultoria à distância, ... à distância) estão se abrindo devido a essa epidemia. Mas não nos refugiamos em cabanas na floresta, como eremitas ou utopistas. Nós desaparecemos do jogo, mas estamos aqui, prontos para não fazer nada. Retirar-se faz parte da guerra, como aprendemos com outro grande general desertor, Spartacus. Foi porque ele não cessou de se retirar em sua errância inoperante, não querendo nada mas exigindo tudo, que o poder da oligarquia romana vacilou, e é porque ele foi convencido por seus companheiros à luta frontal que foi vencido, nos ensina Plutarco. A inação é perigosa, pois ela não é privativa, já que ela faz sentir a pulsação infinita do mundo. É na inação que se percebe a multidão das formas de existência, que se inventam outros mundos».

3

Movimento

Tal margem de manobra vital não parece ser desejada nem tolerada pela cronopolítica vigente. É o que salienta André Lepecki em artigo recente, ao estabelecer uma diferença entre a interrupção, por um lado, e a retirada por outro. A interrupção imposta desde cima é o que ocorreu na maioria dos países com a pandemia. Outra coisa teria sido, se tivesse ocorrido, a retirada, «movida pelo desejo de agir em apoio mútuo e uma desaceleração do ritmo público da vida cotidiana de modo a expressar o respeito fundamental e absoluto pela vida do outro.»[6] Infelizmente, não foi tal teor ético que vingou, nem aqui nem alhures.

Segundo Lepecki, o inconsciente político cinético impõe uma coreografia social à população em geral. Qualquer suspensão ou parada ou pausa fazem o capitalismo surtar. Mas, como ele o lembra, o capital compensa a paralisação física através de uma hiperatividade digital, e em favor de uma aceleração mental produtiva. Ou seja, tudo parou, mas nada parou. Não só nada parou, mas até mesmo, num certo sentido, tudo se acelerou. A cinética neoliberal, acrescenta Lepecki, já não impõe o movimento desde fora ou desde cima, mas o coloniza desde dentro, pilotando-o segundo suas finalidades próprias. São, como diz o autor, «atividades extrativas totais sobre experiências de movimento individuais. Não há limite para essa colonização e monetização do cinético do indivíduo neoliberal.»

Se a tirania da velocidade moldou a política como atividade, nada impede que o político seja redefinido em função de uma dimensão outra do movimento: a partir da pausa. Como o formula o autor: «A tarefa passa a ser encontrar outra física para o movimento; encontrar, na pausa, as fontes para um movimento coletivo não-condicionado e imanente. Um movimento no qual a quietude seja simultaneamente recusa, potencialidade e ação. Uma outra coreopolítica, um anti-coreopoliciamento, onde a escolha entre se mover e não se mover se torna secundária, terciária, irrelevante. Um movimento que sabe desde dentro que, na não-lei não-universal da microfísica da «pequena dança» [referência ao contact improvisation, de Steve Paxton], o movimento se funde com a imanência como a intensidade total da sociabilidade contatual. Um movimento lento que movimenta a fugitividade e efetua a amplificação da mobilização social contatual.»

Toxicidade

Para isso, porém, é preciso poder respirar. E é o que cada vez menos está garantido. Em Brutalismo[7], Achille Mbembe descreve a reconfiguração da espécie humana, efetuada, entre outras, pelas mudanças na bioesfera e na tecnoesfera. Em última análise, diz o autor, o projeto do «brutalismo» consiste em transformar os humanos em matéria e energia disponíveis para a extração, tal como sucedeu com a descoberta do gás de xisto, nos Estados Unidos: perfuração, fissuração, extração. Como se reatualizássemos o que caracterizou um período da colonização, «recriar o vivente a partir do invivível». O invivível atual, porém, tem novas características: tóxicas, neuronais, moleculares, dado o estado de «combustão do mundo» a que teríamos chegado.

Cabe retomar as indicações de Sloterdijk a respeito da mesma questão, no terceiro tomo de Esferas. «O século XX abriu-se de forma espetacularmente reveladora no dia 22 de abril de 1915 com a primeira grande utilização de gases de cloro como meio de combate por um ‘regimento de gás’ – criado expressamente para isso – dos exércitos alemães do Oeste contra posições franco-canadenses de infantaria no arco norte de Ipres [na Bélgica]. Durante as semanas anteriores nesse setor do front soldados alemães, sem que o inimigo se desse conta, tinham instalado uma bateria às margens das trincheiras alemãs milhares de garrafas de gás escondidas de um tipo desconhecido até então. Às 18 horas em ponto pioneiros do novo regimento, sob o comando do coronel Max Peterson, com vento dominante do norte e nordeste, abriram 1600 garrafas grandes cheias de cloro (40 kg) e 4130 menores (20 kg). Com esse ‘escape’ da substância liquefeita umas 150 toneladas de cloro se soltaram/espalharam convertidas numa nuvem de gás de aproximadamente seis quilômetros de largura e 600 a 900 metros de profundidade. Uma foto aérea conservou para a memória o desenvolvimento dessa primeira nuvem tóxica de guerra sobre o front de Ipres. O vento favorável impulsionou a nuvem a uma velocidade de dois a três metros por segundo contra as posições francesas; a concentração do gás tóxico calculada em 0,5 aproximadamente; durante um tempo de exposição prolongado isso produziu danos gravíssimas nas vias respiratórias e nos pulmões.»[8]

O autor estabelece assim uma distinção entre essa lógica de extermínio e todas as técnicas anteriores. Trata-se de tornar impossível a sobrevida do inimigo «submergindo-o durante o tempo suficiente num meio sem condições de vida». O objetivo é atacar as funções vitais, sobretudo a respiração, regulações nervosas centrais, condições de temperatura ou radiação insustentáveis para o corpo humano. Trata-se de modificar as condições ambientais de vida do inimigo. É uma guerra de «atmosferas» (atmoterrorismo), em que se morre pela única «ação de respirar» – o que levou alguns a fazer do inimigo o responsável pela sua morte, já que quem ativa a respiração é a própria vítima (!) Os respirantes se tornam cúmplices involuntários de sua própria extinção – como se, em última instância, cometessem um atentado contra si mesmos ao respirarem, o que isentaria os carrascos, inclusive do campo de concentração, de qualquer responsabilidade.

Daí toda uma climatologia militar, uma ciência sobre as nuvens tóxicas, e por extensão, estudos científicos sobre o uso dos gases tóxicos na desratização de edifícios públicos, na eliminação de insetos, ácaros em escolas, casernas, navios, etc. Em 1924, sai no mercado o Zyklon B, que é amplamente comercializado, dadas suas vantagens em espaços fechados, sua letalidade, seu caráter inodoro, enfim, sua eficácia antiparasitária. Como não ver que a extensão dessas técnicas no contexto do nacional-socialismo desembocou na eliminação daqueles a quem se começou a considerar como insetos a serem dizimados ou parasitas do povo alemão, ou portadores naturais de epidemias? O caminho para as câmaras de gás estava aberto.

A criação artificial de «microclimas», a experimentação em larga escala do «ar condicionado negativo», tornou-se então uma verdadeira indústria da morte. Até então, lembra Sloterdijk, o ser-no-mundo era o ser-ao-ar-livre, ou mais exatamente, um ser-em-meio-ao-respirável – toda uma «aerologia» daí advinda, por vezes de cunho poético ou filosófico. Para o autor, isso apenas prefigurava o «atmoterrorismo» por vir, e a cesura histórica aí presente. Doravante, e isso também depois de Hiroshima e Nagasaki, a questão poderia ser traduzida da seguinte maneira: quais as condições da respirabilidade do ar? Pesquisas militares americanas se concentraram, nos anos 90, na «dominação do clima» como condição de uma futura superioridade militar. O controle do campo de batalha se daria pela produção de condições meteorológicas – armas ionosféricas. Em todo caso, como diz o autor, o ar perdeu sua inocência.

Num discurso proferido em 1936 em torno da obra de Broch, já antevendo o que estava por vir, Elias Canetti escreve: «O maior de todos os perigos que surgiu na história da humanidade, no entanto, escolheu como sua vítima nossa época. Trata-se do desamparo da respiração... É difícil fazer dele um conceito grande demais. A nada está o ser humano tão aberto como ao ar. Nele se move ainda como Adão no paraíso... O ar é a última propriedade comunal. Pertence a todos ao mesmo tempo. Não está distribuído com vantagens, até o mais pobre pode tomar ar... E esse último bem, que nos era comum a todos, há de nos envenenar a todos conjuntamente. A obra de Hermann Broch se situa entre guerra e guerra, entre guerra de gás e guerra de gás. Poderia ocorrer que ainda se note algumas partículas tóxicas da última guerra em alguma parte... Porém com certeza ele, que sabe respirar melhor que nós, já se asfixia com o gás que aos demais, quem sabe quando, nos tirará a respiração.

Claro está que não respiramos apenas o ar, muito menos o ar puro, mas também o gás tóxico que exalamos, nas comunicações, na política, no ódio. A asfixia generalizada tem a marca do crepuscular. Karl Kraus, no mesmo período, dizia: «Por todos os rincões penetram gases do estrume (estiercol) do cérebro do mundo, a cultura já não pode respirar».

É o que nos acontece hoje, em que respiramos o veneno que nós mesmos disseminamos, ou aquele que nos vem de bandos políticos, milícias midiáticas, poderes econômicos mais ou menos ocultos, além do contágio propriamente virótico.

5

Catástrofe

Por fim podemos nos colocar a pergunta da maneira mais direta. No que consiste a catástrofe que hoje enfrentamos? É a pandemia, com seus mortos empilhados? São as medidas de confinamento, vigilância e monitoramento tomadas por alguns governos, com seus efeitos prováveis sobre nossos modos de vida? É o descaso assumido como política oficial no Brasil, com suas consequências? É o próprio governo que tomou posse entre nós? É o sistema tecnocapitalista e a monocultura que invadem ecossistemas protegidos, multiplicando os riscos de zoonose? Ou ainda, recuando um tanto, o próprio Antropoceno é já a Catástrofe? Ou a Colonização? Ou o Ocidente enquanto tal? Ou, na outra ponta do tempo, o desfecho inevitável do desastre climático?

É bem provável que estejamos na confluência dessas várias imagens da Catástrofe, simultaneamente, donde a nossa imensa perturbação. A mais visível, excepcional e espetacular, recentíssima, sanitária – a pandemia. A mais naturalizada e cotidiana, que nos vem de longe – a máquina do mundo girando azeitadamente, pelo menos desde a revolução industrial. Mas também o risco de que a partir desse contexto cruzado, de excepcionalidade e normalidade, as oportunidades de desvio se nos escapem das mãos: «a catástrofe – ter perdido a oportunidade», escreveu Benjamin[9]. Em outros termos, o mais desastroso seria que não aproveitássemos as brechas que se vislumbram. Tão confinados no presentismo[10], mal imaginamos como contrarrestá-lo. Pois não basta querer ir para frente ao invés de ir para trás. Um presente sempre é composto de linhas processuais cruzadas, não só temporalidades singulares, mas também direções discordantes, e portanto, desvios possíveis. Ao invés de teimar em enfiar os múltiplos modos de existência que povoam o Brasil numa única linha evolutiva e cumulativa, e recair nos falsos dilemas que contrapõem modernidade e arcaismo, sustentar um tal rizoma temporal, malgrado o discurso hegemônico. São os antropólogos que melhor o dão a ver. Ajudam-nos assim a pensar limiares de ebulição bifurcantes que não dependem de uma suposta linha do tempo.

Quanto a um evento catastrófico, os psicanalistas gostam de comparar o terror que suscita uma catástrofe futura, temida, por vir, sempre ameaçadora, e o alívio em constatar que a catástrofe já aconteceu. Infelizmente, isso não nos é dado. Provavelmente devido ao que Benjamin intuiu: «Ela [a catástrofe] não consiste naquilo que está por acontecer em cada situação, e sim naquilo que é dado em cada situação.»[11] Talvez seja o mais difícil de enxergar, o que está sob o nosso nariz, ou debaixo de nossos pés, ou em curso no nosso presente mais vivo/morto.

Nietzsche considerava o niilismo «o mais sinistro dos hóspedes». Não era uma catástrofe a abater-nos desde fora, e num futuro distante, mas parte da história mais íntima do Ocidente, e isso desde sua origem. É o que um pensamento da Catástrofe não poderia deixar de constatar – ela não é só o nosso futuro, mas o conteúdo de nosso próprio presente, e que nos chega de longe. Em outros termos, a Catástrofe não é só a súbita Hecatombe, natural ou histórica, mas a banalidade cotidiana (Arendt). O mesmo raciocínio valeria para nosso fascismo nacional. Catastrófica não é só a eleição, mas a banalidade cotidiana de cunho colonial e escravagista que a precedeu em muito e prossegue intacta.

«Que ‘as coisas continuam assim’ – eis a catástrofe», lembra Benjamin[12].

Mas e aí? Novamente sairemos de mãos vazias, levando no coração nossa agonia, no rosto nossa máscara, na mão nosso álcool em gel, no sono nossos pesadelos? De que nos serve agora qualquer filosofema, por mais lúcido e sutil que pareça? Para mapear nossa miséria, na denúncia e na lamúria? Ou para profetizar por fim o iminente fim do capitalismo? Talvez estamos condenados a mover-nos entre os dois extremos, na escala das tonalidades afetivas que nos oferece o presente. O psiquiatra catalão Tosquelles notava que nas crises psicóticas, ao sentimento de fim de mundo, crepuscular, onde nada mais parecia possível, seguia-se uma reviravolta em que subitamente tudo parece possível – uma aurora radiosa. Não é muito diferente nosso estado, em que oscilamos entre o sentimento de um colapso terminal e uma nesga de euforia. Do nada é possível ao tudo é possível e vice-versa. A sensação do fim do mundo, de um lado, e a do fim de um mundo, de outro, com um eventual lampejo de um mundo outro.

Em meio a isso tudo, eis a pergunta que não cessa de retornar: qual o tamanho do estrago que as diferentes medidas tomadas durante a pandemia terão sobre a afetividade individual e coletiva? Sobre os laços amorosos ou solidários? Sobre a relação com a morte e o luto? Que efeitos terão sobre o papel vital atribuído às mulheres, dada a carga indiscutivelmente maior que recai sobre elas no confinamento doméstico, desde o cuidado das crianças, o preparo da alimentação, as tarefas de limpeza, sem contar o trabalho eventual à distância, isso quando ele é possível? A naturalização dessa «função» não se revelou aberrante? Um cuidado que consiste na criação e manutenção da própria vida não deveria ser de todas e todos? E que consequências sobre a vida estudantil, cujo desaparecimento Agamben não hesitou em decretar categoricamente, dado o predomínio crescente e galopante do ensino à distância? E quais efeitos sobre as formas de transmissão cultural, de formação ética, de sociabilização, dado o domínio dos algoritmos e da teledistância em praticamente todas as esferas da atividade humana? Em suma, o que restará dos modos de existência múltiplos, que ainda antes da pandemia mal conseguiam uma sobrevida, dado o predomínio de uma hegemônica e já separada vida-para-o-mercado?

Mas também na outra ponta surge a pergunta: qual o tamanho do estrago que, entre nós, as medidas não tomadas durante a pandemia terão sobre nós? Pois se em alguns países toda sorte de regulação, controle, monitoramento, vigilância digital, policial e militar foi acionada, no que por alguns pôde ser considerado uma espécie de ensaio geral das novas formas de exercício do poder ou de exacerbação do estado de exceção que estão por vir, em escala planetária, numa sociedade de controle elevada à enésima potência, o inverso também é verdadeiro: ali onde a desregulação das condutas, a oposição sistemática das instâncias federais a todo tipo de cuidado, individual ou social, a alegada preservação da liberdade de ir e vir, de trabalhar, de aglomerar-se, de usar ou não a máscara, tudo isso configura, sob o álibi da preservação da liberdade, não só a mais cínica desresponsabilização do poder público em relação à saúde do que ainda se chama de «população», mas simultaneamente uma intoxicação mortífera que incide sobre o mais elementar afeto social.

Então, qual tipo de mobilização conviria diante de tal contexto catastrófico? Ou ao contrário, qual tipo de desmobilização, deserção, abandono, imobilidade, greve humana, conjugada com uma reinvenção da sociabilidade, caberiam diante do imperativo da remobilização generalizada que nos chega de toda parte?

6

Um pouco de possível

Referíamo-nos, com Sloterdijk, à verticalidade ascensional que caracteriza a história da antropotécnica ocidental – essas tecnologias de «hominização» aplicadas pelos humanos a si mesmos. No caso, os vários exercícios que desde os gregos, pelo menos, permitiam a um indivíduo ou minoria um recuo, ou uma retirada, de todo modo um afastamento da vida mundana ou do espírito de rebanho, em favor de uma elevação, filosófica, espiritual, contemplativa, da ordem do desprendimento entre os estoicos, do espírito religioso no cristianismo, humanista no Renascimento, revolucionário a seguir, ou artístico mais perto de nós. Mas a generalização de tal acrobatismo ascensional desembocou, em nosso contexto, no seu oposto. Um empreendedorismo concorrencial deixou de caracterizar seres de exceção (os exercitantes de outrora) para tornar-se o imperativo de uma época: o atletismo planetário. É uma situação que lembra Alice no país das maravilhas: é preciso correr para ficar no mesmo lugar, e correr cada vez mais para consegui-lo[13]. Com a particularidade, na esteira de Lewis Carrol, de que a suposta elevação, no fundo, é descida, rebaixamento. Na verdade, quanto mais alto se pensa estar subindo (por exemplo, na direção do progresso, ou numa «escala social»), mais baixo se está descendo: oportunismo, impostura, trapaça, embotamento, fragmentação social, blindagem sensorial. Alto e baixo, portanto, se confundem, atingindo o que mais temia Nietzsche – a platitude, a indiferenciação: quando «nada vale», então «tudo se equivale», e «nada mais vale a pena», com o quê «vale tudo e qualquer coisa»: Niilismo. Ou pós-modernidade? Ou ultraneoliberalismo? Ou capitalismo algorítimico? Ou apenas mais um episódio de um longo arco histórico-filosófico, ou político-metafísico, de descolamento da Terra? Neste caso – será este um irônico avatar da transcendência? – o descolamento virtual de uma plutocracia mundial, que deixa à míngua e no pântano social a maior parte da população, como o diz Mbembe. É o planeta Exit, como o define Latour, e que tem na figura do multibilionário Elon Musk, que financia a colonização do espaço mas também, pelo visto, o golpe na Bolívia, o seu símbolo maior[14].

Ao lado de tantos diagnósticos nada alentadores, porém necessários, caberia pensar a partir das brechas, ali onde aparecem as fraturas, onde o barco range, como diria Kafka: «Não vivemos num mundo destruído, vivemos num mundo transtornado. Tudo racha e estala como no equipamento de um veleiro destroçado.»[15] Como o lembram Deleuze e Guattari, por vezes é a partir de fissuras, mesmo moleculares, que um conjunto molar desaba. Potência do micro, do menor, do desvio (clinamen).

O fato é que muitas modalidades de desvio e deserção nos chamam hoje. Espontâneas (como nos protestos recentes contra o sufocamento de George Floyd) ou organizadas (auto-organização das favelas, assentamentos, ocupações, agrupamentos que se desdobram em redes de distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua, por exemplo), de fuga coletiva (aldeias que se refugiam na floresta, longe de qualquer possibilidade de contágio) ou atentados isolados (Glenn Greenwald e sua bomba sobre a Lava Jato, Krenak e suas palavras nunca antes tão ouvidas e finalmente encontrando interlocutores), ou zonas de autonomia temporária (Notre-Dame-des-Landes era um território destinado a virar aeroporto, e foi ocupado por muita gente com seus métodos alternativos de vida e produção) – para nem mencionar experimentos numa escala outra, como das e dos zapatistas (quanto teríamos a aprender deles e delas!): a deserção do capitalismo, a desmonetarização da existência, a dessacralização do trabalho ou da produtividade, a não-propriedade privada da terra, o evitamento do confronto armado aliado à dissuasão militar na defesa de um imenso território «liberado», a recusa em «tomar o poder», a sub-liderança não personalista, a democracia como conversa infinita, a imaginação performática na conexão com a população mexicana ou com as redes planetárias, a convivência das comunidades com suas várias camadas temporais – em suma, uma gramática política, social, subjetiva, ecológica, comunicacional, histórica, totalmente original.[16]

Guardadas as devidas proporções, é também o que tenta dizer Guattari através da sua tripla ecologia, social, mental, ambiental[17]. A meu ver, ela não perdeu nada de sua atualidade. «Uma imensa reconstrução das engrenagens sociais é necessária para fazer face aos destroços do Capitalismo Mundial Integrado. Só que essa reconstrução passa menos por reformas de cúpula, leis, decretos, programas burocráticos do que pela promoção de práticas inovadoras, pela disseminação de experiências alternativas, centradas no respeito à singularidade e no trabalho permanente de produção de subjetividade». Essa virada ecosófica convida à criação de territórios existenciais os mais dissensuais. Para conceitualizar tais práticas, o autor de A revolução molecular usou ou inventou expressões nada corriqueiras: Eros de grupo, animismo maquínico, focos autopoiéticos, universos incorporais, báscula caósmica, apreensão pática, lógica das intensidades não discursivas, linhas de fuga processuais – e reivindicou «um inconsciente cuja trama não seria senão o próprio possível, o possível à flor da pele, à flor do socius, à flor do cosmos...»[18] É toda uma paisagem do pensamento que assim se descortina, em favor de um inconsciente desterritorializado, de uma ontologia construtivista, através de uma cartografia intensiva e afirmativa, apontando sempre para a proliferação de diferenças – heterogênese[19]. Essa terminologia inusitada pode parecer de difícil digestão. Porém é a tal ponto inusitado o nosso contexto que não deveríamos ter medo de noções também elas inusitadas, desde que possam enfrentar um dos desafios mais urgentes: conjurar «o crescimento entrópico da subjetividade dominante» – a monocultura mental, subjetiva, axiológica.

Tudo isso extrapola em muito aquilo que restou à esquerda como tarefa – quão conservadora e tímida parece ela diante do fascismo: defender a institucionalidade de uma tal de «democracia» formal, ou mitigar os efeitos de um capitalismo criativo-destrutivo. É pouco – é muito pouco. Contra o caos produzido pela extrema-direita, viramos o partido da ordem e progresso! É preciso mais, muito mais! E outra coisa!!! Mais invenção tática, mais insubordinação efetiva, mais dispositivos aptos a fabricar valores outros, mais corpo-a-corpo, mais máquinas de guerra artísticas, comunitárias, éticas, mais atrevimento no pensamento, mais irreverência filosófica, política, erótica, mais pé-na-terra, mais pé-na-rua, mais pé-nas-estrelas, mais associação livre, mais dissociação assumida, menos normopatia e servilismo e covardia, uma outra suavidade (Guattari), outra sensibilidade, outra afectibilidade, outro acolhimento dos traumas e colapsos, mais espaços comuns, mais hibridização, sexual, racial, generacional, outras formas de cuidado para com os idosos, as crianças, os loucos, os animais, as plantas, as pedras, as montanhas, as águas, toda a crosta terrestre, a pele da Terra. E também, mais crença na força das coisas e dos vivos, da libido e da palavra, da leveza e do enlevo. Como não ver que essa lista é infinita, e que ela é capaz, com as alianças favoráveis, de infletir a afetividade social, redistribuir as cartas, talvez virar o jogo, quem sabe até ajudar a virar a mesa? Precisamos de um novo tabuleiro onde outro jogo possa agenciar diferentemente as forças vivas disponíveis. Pois na guerra entre formas de vida que agora se explicita como nunca antes, em meio ao culto da força bruta, do ímpeto viril e do ressentimento tóxico que o fascismo dissemina, o que tentam nos sequestrar cotidianamente é a fonte do possível – «o eterno retorno do estado nascente» (Guattari).

Contra a mandíbula transcendental que tudo devora (o capital, dizia Mbembe), uma potência pede passagem, assim como em meio à catástrofe e ao sufocamento, o sussuro de um negro afeta o mundo, apesar de tudo, dizendo simplesmente, e com isso se fazendo porta-voz de uma época: «não consigo respirar». Não será esta uma das figuras da catástrofe – e de seu avesso – alguém ser privado de seu sopro vital, e no limite de sua existência, suscitar um tornado de dimensões planetárias? Falamos de George Floyd, mas o mesmo deveria valer para João Pedro ou Ágatha Felix e milhares de outras e outros, que sequer tiveram o tempo para dizer, enquanto brincavam ou dormiam, que perdiam a respiração.

Contra a desafecção que cresce pavorosamente, uma defecção generalizada! Desertar as guerras que não são nossas, mascar nossa coca nas subidas lentas, e como o rebelde aymará que senta no meio do caminho, esperar nossa alma chegar.

–

Agradecemos à editora N-1 a autorização para a publicação deste texto.

Este texto seria impensável sem todos os que o antecederam nesta série «pandemia crítica». Às suas autoras e autores e autories, o meu agradecimento.

Revisão afetiva de Mariana Lacerda.

Footnotes