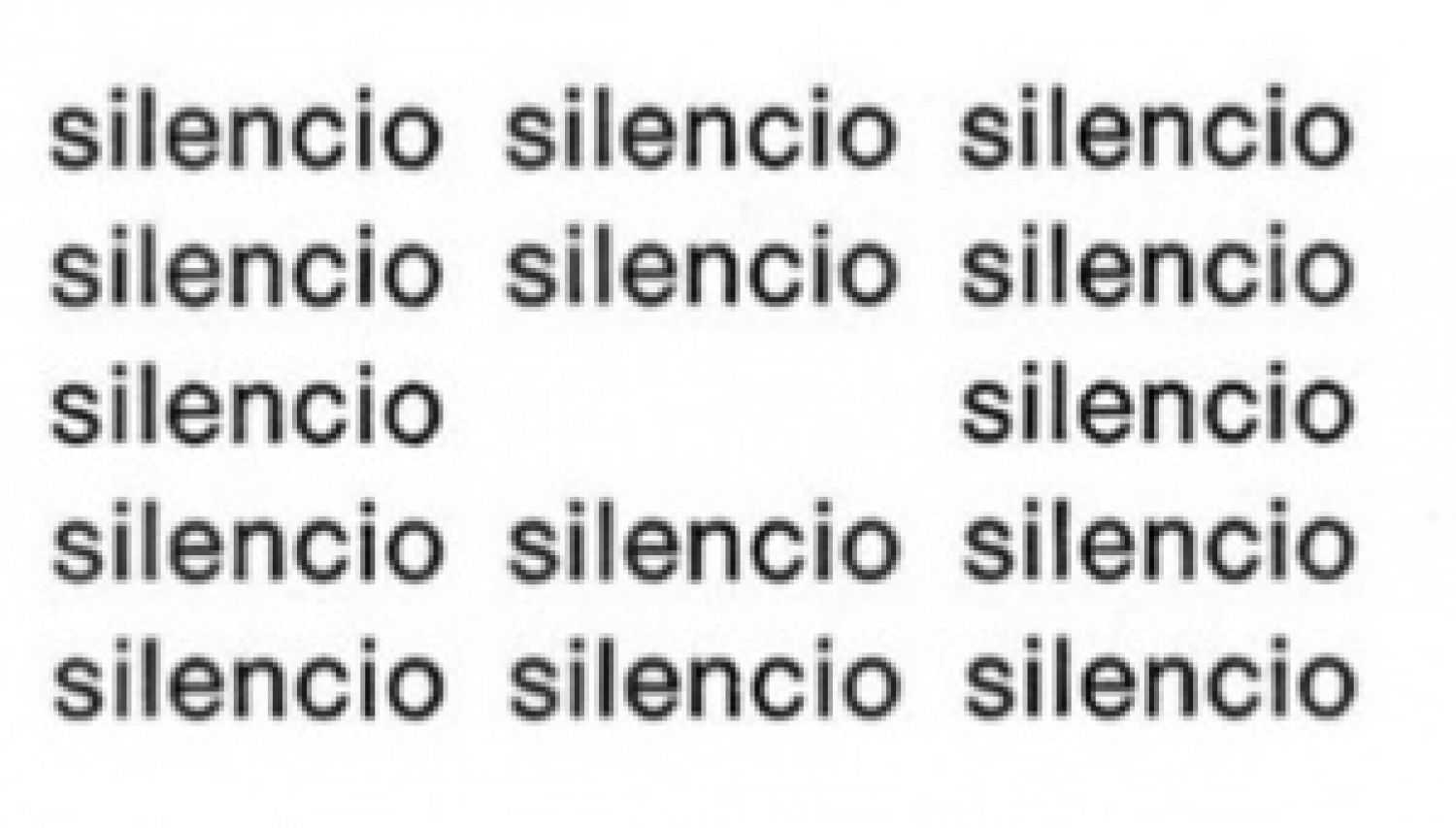

#2 – Silêncio

A imagem que nos trespassa

#1 – Intermitência

r

e

v

e

s

Esclarecimento preliminar

Dada a propensão da época para a difamação, propensão que se acentua, também, como consequência dos efeitos sociais da peste que se abateu sobre o mundo, cabe esclarecer que as reflexões que se seguem têm uma autonomia própria e um objeto específico. Não obstante, seus pressupostos epistemológicos se encontram em dois livros do autor: Arcana Imperii. Tratado metafísico-político (2018) e Summa Cosmologiae: Breve tratado (político) de inmortalidad (2020). Trata-se dos volumes III e IV, respectivamente, do políptico La comunidad de los espectros, publicado por Miño y Dávila editores. Estas linhas foram escritas durante o confinamento compulsório devido à pandemia conhecida sob o nome de COVID-19.

1.

Um sinal incontestável do Novo Éon é a constatação evidente de que o Papa da Igreja Católica Romana não crê em Deus. Líder espiritual de uma das mais antigas formas do cristianismo do Ocidente, o Papa, assim como toda a hierarquia da Igreja (com exceção, é claro, de certas ordens, especialmente femininas), decidiu declinar de qualquer ação que, no passado, teria sido um dever de fé: o cuidado dos doentes, a exposição aos perigos da ajuda ao próximo confiando-se a Deus, a assistência aos prelados, o consolo pessoal dos fiéis. Certamente, essa deserção não encontra sua causa na prostração, no oportunismo político ou na imperícia de uma instituição que, precisamente, havia feito da administração da vida terrena uma missão evangelizadora. Não devemos nos enganar: o Papa e a hierarquia eclesiástica simplesmente temem morrer em consequência da exposição à peste. Quando o Papa teme a morte, a prova de sua investidura messiânica torna-se ilegítima e mostra o ocaso absoluto da fides. O Papa, em suma, não crê mais em dogmas como o da ressurreição, já que não se fia neles para a proteção espiritual de sua pastoral nesta vida de ameaça viral. Em um contexto semelhante, o corolário se impõe: se ele não crê nos dogmas, logo não crê em Deus. Não se trata aqui de indagar sobre o foro íntimo do Sumo Pontífice. Pelo contrário, trata-se de considerar sua práxis. Nesse sentido, o Papa atua como se não acreditasse em Deus. Isso é suficiente para os propósitos desta argumentação sobre as consequências públicas de sua ação descrente. Sem essa crença, a Ecclesia universal é um império que se derruba a si mesmo. E isso tem efeitos imediatos sobre os Estados laicos do mundo. A secularização da Modernidade pode muito bem dissimular sua origem teológico-política, mas o colapso da instituição teológica não implicou uma liberação do poder terreno das amarras dos dogmas herdados. Pelo contrário, como as instituições governamentais da Terra vincularam seu destino à matriz teológico-política da Ecclesia universal, a queda arrasta consigo todos os poderes constituídos para a esfera do niilismo radical. Assim, o mundo dos Póstumos já pode se desenvolver em escala planetária sem quaisquer condicionamentos ou censuras. A luta pelo Novo Domínio Universal já começou.

2.

A epidemia teve um começo deliberado? Trata-se de um vírus surgido por mutação natural ou fruto do design humano? Os protocolos dos laboratórios chineses terão realmente sido violados? E, em caso afirmativo, isso aconteceu voluntária ou involuntariamente? Essas perguntas são da mais alta relevância, mas isso é matéria para a historiografia futura. Trata-se de um exagero quanto à dimensão biomédica do coronavírus? A epidemiologia, neste caso, estaria encobrindo um plano originário de dominação do mundo? Mais uma vez, a epidemiologia e a ciência política serão capazes de responder isso no futuro. Se algo como um futuro ainda for possível. Neste momento, devemos nos ater à facticidade: a peste está aqui. Partiremos, então, desta premissa como um cuidado metodológico necessário num momento em que à arqueologia histórica ainda faltam a distância temporal e os materiais empíricos para operar: por se tratar de um fenômeno em curso, seu arquivo ainda não foi constituído.

3.

Certamente, não estamos vivendo um novo episódio de instauração do estado de exceção como regra ou norma da política. Atravessamos um período de peste. A peste traz consigo o estado de exceção como um elemento inerente. Pela primeira vez na história de Gaia, a peste é global. Segue-se, então, um estado de exceção global. Sua aparição não representa uma novidade particular, mas, por outro lado, seu caráter global precisa ser escrupulosamente considerado. O episódio histórico conhecido como a «peste de Atenas», ocorrido por volta de 430 a.C., foi um dos momentos mais mortíferos do ciclo fatal da guerra do Peloponeso. Pode-se inclusive considerar que a posterior chegada do santuário de Asclépio à cidade de Atenas deve ser lida sobre o pano de fundo histórico da memória dilacerante da epidemia. Devemos a Tucídides o relato histórico mais fecundo das modalidades da peste e de seus efeitos imediatos sobre as formas de vida da cidade de Atenas.

A peste começou na Etiópia e passou por diversas zonas geográficas até entrar em Atenas através do Pireu. A descrição de Tucídides da fenomenologia social da praga segue um padrão que já havia sido estabelecido por Homero na Ilíada. Entre os cidadãos, o efeito foi devastador. Havia aqueles que optavam por abandonar seus doentes, enquanto outros morriam contaminados pelas pessoas de que cuidavam. A piedade religiosa foi quebrada porque, «derrotados pela disseminação da doença, cansaram-se de fazer lamentações pelos que morriam» (Tucídides, Historiae, II, 51). Em relação direta com este aspecto, as práticas de sepultamento foram completamente subvertidas:

«Muitos se prestaram a enterros indecorosos diante da falta do necessário por conta dos contínuos enterros efetuados anteriormente; alguns colocavam seus mortos nas piras alheias, ateando-lhes fogo antes daqueles que as haviam empilhado, e outros, enquanto ardiam outros cadáveres, jogavam por cima o que levavam e iam embora.» (Tucídides, Historiae, II, 51, 6).

Esse desmoronamento da unidade religiosa da cidade foi seguido por um inexorável colapso absoluto de todas as formas de legitimidade das instituições divinas e humanas:

«Também nos demais aspectos, a enfermidade foi o início da anomia (anomías) para a cidade […]. Nem o temor dos deuses, nem a lei dos homens (theôn dè phóbos he anthrópon nómos) eram obstáculo, por julgarem que dava no mesmo ser respeitoso ou não, quando viam que todos pereciam por igual, e por crerem que ninguém viveria até o julgamento para pagar por seus delitos, mas que já estava decretado e pairava sobre eles um castigo muito maior, e antes que caísse sobre eles, era natural que desfrutassem um pouco da vida.» (Tucídides, Historiae, II, 53, 4).

A expressão utilizada por Tucídides não deixa margem a dúvidas: a peste precipita a cidade na anomia radical (incluindo o hedonismo catastrófico). É Lucrécio quem fornece a grande paráfrase filosófica do relato histórico de Tucídides quando escreve:

«Pois a religião, então, não tinha nenhum peso, nem o poder dos deuses (nec iam religio diuom nec numina magni prendebantur enim); a dor presente era excessiva. Na cidade, não se observava o rito de sepultamento com que aquele povo costumava enterrar seus mortos; todo o povo andava sobressaltado, em grande perturbação (perturbatus enim totus trepidabat), e cada um enterrava os seus como podia. A súbita necessidade e a indigência levaram a muitos horrores: alguns colocavam seus parentes em piras levantadas por outros, com grande gritaria, e as acendiam com tochas, travando por vezes lutas sangrentas para não abandonar seus cadáveres.» (Lucrécio, De natura rerum, VI, 1276–1285).

Nestes versos, que estão entre os mais crus da filosofia antiga, apresenta-se um desafio teórico. Aqui, a cidade não é pensada tanquam dissoluta, mas, pelo contrário, se encontra histórica e efetivamente dizimada. Em Tucídides e Lucrécio, portanto, não há metalinguagem jurídica que tome a exceção soberana em suas mãos, já que toda soberania — humana e divina — se corrói até desaparecer completamente. Não se trata, portanto, de um estado da lei (como a exceção de sua permanência em suspensão), mas de um estado atual do mundo. Se o evocamos, é porque, evidentemente, ele pode ser comparado à nossa situação atual, exceto, talvez, pelo fato de que em nosso tempo não seria permitida nenhuma indulgência maciça diante do Grande Orgônio.

Na peste de Atenas, enquanto episódio central da Guerra do Peloponeso, chega-se a um momento em que toda a estrutura social toca seu grau zero, e o direito, tanto humano quanto divino, cede frente ao desastre natural. À despolitização absoluta do mundo humano se sucede, então, a politização absoluta da natureza, que só fala a linguagem da morte. Nesse sentido, a zoopolítica começa pela ordem da natureza não-humana, primeiro fundamento com o qual deve se medir todo o ordenamento da comunidade. A apropriação do natural ingovernável e potencialmente mortal é o primeiro ato político constitutivo, e o gesto zoopolítico consiste precisamente em construir, na esfera do mundo, um ecossistema habitável para o animal humano.

No entanto, nenhuma comunidade política humana pode se constituir sem estar plenamente consciente de sua relação co-originária com a esfera da physis, à qual também pertence inextricavelmente. Portanto, as potências do natural não-humano são uma força política primordial que sobredetermina qualquer decisão do mundo dos homens: se essa dimensão da natureza como agente político da constituição da societas humana não é verdadeiramente levada em conta, as aporias do direito não param de se multiplicar sob formas que fazem da ordem jurídica unicamente um ato de decisão humana sustentado pelo puro arbítrio do legislador.

Entretanto, episódios como a peste de Atenas (que, enquanto irrupção do natural devastador, tem a capacidade de se constituir como paradigma para a reflexão teórica) nos lembram que não há política para o homem que não se funde, precisamente, na in-decisão inerente ao controle do não-humano natural. Em outras palavras, o decisionismo do direito, mais do que encombrir sua própria anomia normativa, atua como ficção que dissimula a dimensão política do natural, que, in extremis, não conhece outro nómos senão a morte (ainda que esta possa atuar como condição do vivente, como a biologia não cessa de demonstrar).

A anomia da peste (ou, neste caso, de suas consequências) não é, pois, outra coisa senão um retorno ao estágio no qual os homens devem se medir novamente com o espaço da vida e da morte natural, do qual nunca estiveram subtraídos a não ser pelos meios técnicos de um direito que obtura esse confronto originário sob a forma de uma ordem tão necessária quanto surda às circunstâncias que atuam como solo impenetrável de todo o seu arcabouço teórico. Por isso, quando todas as ficções e metáforas do direito caducam, tem lugar o que, dentre os modernos, Hobbes tematizou sob o nome de «estado de natureza». Algo que, longe de ser um «mitologema» como foi por vezes sugerido, constitui uma das intuições mais profundas da filosofia moderna acerca do alcance da política.

4.

Quando um filósofo recebe demasiada atenção por parte do mundo acadêmico, ocorre, em geral, um processo de canonização laica que acaba por impedir o acesso ao sentido de suas proposições. Este é o caso atual da obra de Michel Foucault. Alguns, não carentes de uma precipitação suspeita, que parece tão somente refletir opiniões precedentes que não se atreviam a formular, acharam oportuno detratá-lo em meio à peste global. Parece-me um sinal claro do fim irremediável do ideal de Revolução (aliás, já admitido pelo próprio Foucault) que animou, ainda que de maneira intermitente, o século passado. Outros grandes filósofos vivos se manifestaram nestas semanas sobre a peste. Um deles foi insultado na mais perfeita conformidade com as regras vigentes na imprensa de massa. Outro foi ridicularizado, e outro ainda, mais do que cair, se jogou no ridículo. Há também quem não pôde resistir à tentação de se entregar, pura e simplesmente, à gossip. Percebo, neste cenário, a decadência da cultura intelectual contemporânea, mas, sobretudo, a ausência de qualquer perspectiva sensata diante de uma catástrofe: longe da combinação de ideias, impôs-se outra anomia, a conceitual, e, é preciso dizer, o ressentimento que, neste momento, afeta a Universidade mundial como outra forma de peste; situação que nos conduz inexoravelmente a conclusões que ninguém parece disposto a tirar.

Em 1976, Foucault publica seu livro Vigiar e Punir. Utilizando-se de arquivos militares do século XVIII, o filósofo expõe as medidas que deviam ser tomadas na época quando o flagelo da peste assolava uma cidade: confinamento em larga escala, normatização das condutas, vigilância, denúncias, reconfiguração do sentido do normal e do anormal, instauração do exílio-clausura. O «medo da peste», segundo Foucault, permite esta metamorfose social completa. Nada de novo, concluía o filósofo, pois se trata de «todos os mecanismos de poder que, ainda na atualidade, se dispõem em torno ao anormal». Vale a pena citar in extenso:

«Em um caso [o da cidade assolada pela peste], uma situação de exceção: contra um mal extraordinário, o poder se eleva; torna-se presente e visível em toda parte; inventa novas engrenagens; compartimenta, imobiliza, esquadrinha; constrói por algum tempo aquilo que é a uma só vez a contra-cidade e a sociedade perfeita; impõe um funcionamento ideal, mas que no fim se reduz, como o mal que ele combate, ao dualismo simples vida-morte: o que se move traz a morte, e mata-se o que se move.» (Foucault, 2002: 208).

Nada de novo, poderíamos dizer também agora. Mas não seria uma afirmação correta. É verdade: os sonhos da sociedade perfeita que a peste estimula são celebrados em toda parte nos mass media e nas redes sociais; os dualismos simples entre a vida e a morte se expressam em outras noções mais adaptadas aos tempos atuais ou às capacidades dos administradores; a contra-cidade é procurada e perseguida com afinco. A escala dos eventos, no entanto, altera substancialmente o propósito. Antes de tudo, porém, impõe-se um esclarecimento: Foucault não nega a realidade biológica da peste, nem contesta a eficácia dos métodos para sua erradicação (seria risível acreditar que esta era sua posição, dada sua notória erudição na história da medicina). Ele assinala algo diferente, isto é, o preço que toda decisão política implica, dado que a própria vida é uma forma de poder e a vontade de poder não cessa em tempos de peste. Pelo contrário, curar a peste significa assumir as consequências inevitáveis da vontade de poder. A eficiência ganha na luta contra a peste significou, então, que os engenheiros sociais aplicaram sua tecnopolítica para redefinir todo o tecido social: foram lançados, assim, os alicerces da já dissolvida sociedade disciplinar.

Daí que, agora, devamos pagar outro preço, só que muitíssimo mais alto, pois a escala dos acontecimentos nos coloca diante do dilema do inevitável: o combate contra a peste implica que as medidas para seu controle não estão isentas do exercício do poder. E o poder tem predileção pela experimentação social. Na verdade, esta parece ser parte constitutiva de sua natureza. Para vivermos, para nos curarmos, será necessário aceitar o maior experimento da História: a reconfiguração onicompreensiva de todo o fundamento civilizacional do orbe terrestre segundo parâmetros que muito poucos conhecem e, no fundo, ninguém controla. Tentei, em escritos anteriores, delinear a radiografia deste novo Éon, que marca o triunfo dos Póstumos e o fim definitivo da era de Homo. A emergência de uma Nova Ordem Mundial é inevitável como preço a se pagar para nos salvarmos da peste. Não é uma alternativa, mas uma conjunção: não se pode pedir uma sem aceitar a outra. O reino dos Póstumos não precisou da peste para se manifestar, pois faz muito tempo que ele nasceu, inadvertidamente. Entretanto, a peste dará um impulso irrefreável a sua instauração. Nada será o mesmo quando estivermos curados e os mortos incinerados (por outro lado, ninguém sabe, enquanto escrevo estas linhas, de que lado ficará nesse binômio): nossos corpos e nossas sexualidades, os modos de produção e as formas de vida. A tradição política tinha um nome para uma mutação dessa escala que hoje ninguém (ou muito poucos) ousa mencionar: Apocalipse.

5.

Uma obstinação contemporânea, de raízes iluministas, nos impede de entender que o Apocalipse marca um fenômeno teológico-político e, mais precisamente, o fim dos tempos. Acontece, no entanto, que os apocalipses se sucederam ao longo da história: o fim das civilizações antigas, o advento do cristianismo, as Revoluções modernas que arrasaram com o ecossistema econômico-cultural do mundo medieval. Agora, novamente, temos outro caso. Só que a inicial maiúscula se justifica hoje mais do que nunca: estamos diante do Apocalipse, dado que a tecno-mutação se mede em escala planetária.

Um mal-entendido singular paira sobre o nome Apocalipse, que faz com que a filosofia o trate hoje com desconfiança. De fato, a incompreensão da tradição apocalíptica é outro sinal do declínio da política no mundo contemporâneo e deve ser lamentada, pois a palavra pertence à gramática política do Ocidente e indica o fim e o início das cesuras civilizacionais. Ela não implica inação; pelo contrário, suas modalidades pertencem ao acervo mais conspícuo da ação: o marxismo, afinal, pode ser visto como uma forma de apocalíptica secularizada.

Como pôde escrever um esclarecido pensador do século XX: «se revolução significa contrapor à totalidade do mundo uma nova totalidade que, sendo igualmente abrangente no que tange aos fundamentos, volta a fundá-lo e o nega, então a apocalíptica é essencialmente revolucionária» (Taubes, 2010: 29). O Apocalipse contemporâneo tampouco constitui uma Restauração conservadora, como apregoam no Jornal certas vozes alarmadas com justiça. Trata-se antes de uma nova Grande Mutação, a maior que a História dos viventes humanos de Gaia conheceu desde os tempos do Paleolítico e que supõe o advento do Reino dos Póstumos que mudarão, para sempre, a face do Orbe. A julgar pelo que vimos até agora, os horrores só começaram. Nas palavras da teologia mística do antigo Ocidente: o Katéchon foi finalmente levantado.

6.

A epidemia é a modalidade biológica de uma Pandemia da Linguagem. O SARS-CoV-2 tem seu correlato no vírus que afeta a Linguagem e a empurra para o fim da metafísica. É uma afecção recente para os seres falantes: não faz parte da genética histórica da Linguagem, mas é o resultado das escolhas daqueles que decidiram abdicar de (ou causar, com firme propósito, a perda de) todo e qualquer destino de liberdade para os habitantes de Gaia. Os quase-transcendentais da Modernidade de que falava Foucault, isto é, a Vida, o Trabalho e a Linguagem, são justamente os objetos da Grande Mutação rumo ao Novo Éon. No fundo, a zoopolítica tem um caráter acidental na espessura da transição e no caráter substancial das mudanças: estamos diante da ascensão de Ômega, ou seja, do Anti-número e da digitalização universal como um novo Todo. Não se trata, portanto, apenas de uma tanatopolítica, o que se delineia no horizonte é a Anti-vida, algo que está além de qualquer compreensão categorial própria do grande Sistema da Metafísica, cujos fundamentos foram reduzidos a escombros em todos os rincões do planeta com a intenção de que nenhum ser falante possa emitir o pronome «eu» como marca de singularidade inassimilável. A Liturgia Algorítmica só admite a inclusão sem resto: a Universalidade será agora o Absoluto anti-metafísico nunca antes alcançado. Ômega é o novo Deus oculto que rege os destinos dos mortais e dos imortais quando todo Nachleben do mundo pretérito finalmente foi detido e expulso da roda do Tempo.

7.

Os Senhores do mundo, seus porta-vozes, representantes e lacaios dos mais diversos tipos pretendem apresentar uma chantagem sob as vestes de uma causa nobre: quarentena ou morte; o confinamento em vida ou a morte em liberdade. Não há dúvida de que estes instruídos Senhores conhecem a massa que todos conformamos e a sabem permeada pelo discurso hipermoderno. Outrora, talvez a maioria tivesse escolhido a liberdade, ainda que arriscando a própria vida. Entenda-se: a opção é inevitável e essa é a tragédia incontornável de nossa condição. Os Senhores do mundo sabem perfeitamente disso, mas querem manipular a resposta. Declaram fazer o que estão fazendo em função da vida. Tudo o que empreendem, no entanto, alimenta a dúvida, pois, enquanto salvam vidas hoje (quem poderia julgar mesquinho ou discordar de um propósito tão elevado?), preparam as catástrofes e os sacrifícios do amanhã. Tampouco faltam aqueles que, com a brutal honestidade do poder, propõem utilizar agora mesmo a pandemia como arma de limpeza étnica. O sonho de muitos seria a produção de um Holocausto natural que isentasse de toda a culpa os criminosos que o desejam para purificar a sociedade dos seres vivos que, estimam eles, devem ser eliminados.

Na realidade, os Senhores mais espertos não têm outro objetivo senão fazer com que os seres falantes, exaustos, pronunciem, por livre e espontânea vontade, as palavras do desespero final: «Que venham o sono e a morte! Vocês que nada prometem, mas que tudo cumprem» (Kierkegaard, 1901–1906: 52). Por certo, a chantagem não pode ser desativada com a simples opção pela vida em vez da morte. A escolha por uma crítica do par vida-morte é uma tarefa da maior relevância, mas pedante ou inoportuna para aqueles que enfrentam um risco de morte iminente. Nós, seres falantes, teremos que aceitar que, ou estabelecemos por nossa própria conta (tanto coletiva quanto individualmente) de que forma queremos viver a tragédia humana da morte (ou da vida), ou outros o farão por nós. Nos termos de Kant, ou os seres falantes abandonam sua perpétua infância histórica (na qual não se aninha nenhuma inocência original), ou a escravidão em vida os aguarda ao virar da esquina. Acontece que só se abandona a infância como ruptura e tragédia. Má notícia para os sonhos de felicidade dos habitantes do presente milênio. Talvez tenha chegado a hora de a filosofia sair de seu exílio letárgico e voluntário nos campi das universidades do mundo e voltar a levantar a voz para recordar, de uma vez, quais são os problemas incontornáveis da existência neste mundo. Sem falsas concessões, sem promessas vãs, sem otimismos insolventes nem pessimismos à disposição dos preguiçosos. Em suma, sem esquecer o compromisso inaugural da filosofia com as formas da verdade, pois a antifilosofia pode, mas não deve, prevalecer.

8.

Na hora da agonia do mundo antigo, Libânio se perguntava: «poderia um homem caminhar novamente pelos caminhos da vida, depois de ter enterrado amigo após amigo, sabendo que só mantém intactos os bens que possui?» (Orationes, VII, 10). Nossa pergunta atual é ainda mais premente, já que depois da pandemia nem mesmo os bens do mundo (que, de qualquer forma, Libânio já desestimava) se manterão em pé. Nem o Bem, nem os bens, nem a amizade. Será que estamos preparados para viver em um mundo assim? Como Guy Debord escreveu premonitoriamente em 1971, «as terríveis decisões do futuro próximo só deixam esta alternativa: ou a democracia total, ou a burocracia total» (Debord, 2006: 88). O curso do mundo até o momento em que escrevo estas linhas, no qual o ideal de Revolução parece inelutavelmente morto e em que não se vislumbra nenhuma outra transformação diferente, mas utópica, do mundo, faz temer que a segunda opção seja a escolhida pelos Póstumos. Alguém se atreverá a desafiá-los? E, se a resposta for afirmativa, existe a menor possibilidade diante deles? Uma nova gigantomaquia da História começou, talvez, agora sim, como última oportunidade. Mesmo que tudo se perca, seria desejável que os filósofos não assumissem um papel indecoroso na contenda.

9.

Antes da tempestade, é bom esclarecer que as declarações aqui feitas sobre a fé das hierarquias eclesiásticas não se estendem à fé dos crentes. A distinção conta. Do mesmo modo, as exortações que existem no texto para um despertar da filosofia também dizem respeito, a título de opinião nesse caso, à teologia, sobre a qual cabe depositar esperanças. A palavra filosofia é usada neste texto como o nome temerário de um conjunto ao qual todo saber pode se somar se estiver de acordo com a premissa de não ceder à proposta do mundo futuro propalada pelos Póstumos. A proposta de mundo não é equivalente a opiniões ou recomendações sobre o tratamento da pandemia atual. Sobre esta, e sobre como deveria ser tratada, outros pensadores no mundo (é preciso mencionar que também médicos respeitáveis?) já expuseram esclarecidos comentários em um cenário que, como cabalmente se sabe, varia diariamente. Essa distinção também conta.

Agradecemos à editora N-1 a autorização para a publicação deste texto.

Tradução de Maurício Pitta

Revisão de Fernando Scheibe

–

Obras citadas:

Debord, Guy. El planeta enfermo. Tradução de Luis Andrés Bredlow. Barcelona: Editorial Anagrama, 2006. [O planeta doente. Tradução de Emiliano Aquino, 16 nov. 2007. Disponível em http://juralibertaire.over-blog.com/article-13908597.html. Acesso em 21 abr. 2020.]

Foucault, Michel. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Tradução de Aurelio Garzón del Camino. Buenos Aires: siglo XXI, 2002 (1976ª). [Vigiar e punir. Tradução de Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições 70, 2013.]

Kierkegaard, Søren. Diapsálmata. In: Id. Samlede Værker. Copenhague: Glydendal, 1901–1906.

Kirchner, Johannes. Inscriptiones Graecae — Consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editae. Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores [Editio altera]. vol II/III. Berlim: Walter De Gruyter, 1977: inscrição nº 4960a (T. 720) sobre o santuário de Asclépio.

Libânio. Discours. Paris: Les Belles Lettres, 1979–2003.

Lucrécio. De natura rerum. (seguimos aqui a edição de Eduard Valentí Fiol, Barcelona: Acantilado, 2012, e modificamos a tradução em alguns pontos, por razões de literalidade). [Da natureza das coisas. Tradução de Luís Manuel Gaspar Cerqueira. Lisboa: Relógio D’Água, 2015.]

Taubes, Jacob. Escatología occidental. Tradução de Carola Pivetta. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 2010.

Tucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso. (seguimos aqui a edição castelhana de Francisco Romero Curz, Madrid: Cátedra, 2005). Para o texto grego, em virtude do qual modificamos, em alguma ocasião, a tradução castelhana para uma maior literalidade a respeito do original, tomamos Thucydides. Historiae. Edição de Henry Stuart James e Johannes Enoch Powell. Oxford: Oxford University Press. 1942. [História da Guerra do Peloponeso. Tradução de Mário da Gama Kury. Brasília; São Paulo: Editora Universidade de Brasília; Edições Imprensa Oficial de São Paulo; Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 2001. Disponível em http://funag.gov.br/biblioteca/download/0041-historia_da_guerra_do_peloponeso.pdf. Acesso em 21 abr. 2020.]