r

e

v

e

s

«Nos EUA, a paisagem é tão vasta que adquire um significado quantitativo, transformando-se, consequentemente, numa característica política.» – Heiner Müller

Se, como acreditava Duchamp, a arte é uma miragem, então a arte pressupõe o deserto – não o deserto enquanto categoria geográfica mas um lugar desértico, uma paisagem extensa e potencialmente infinita ao dispor da imaginação humana e na qual se vislumbra a possibilidade de invenção de um outro mundo. Essa zona fundacionalmente vazia que é o deserto configura um território de projecção de uma realidade imaginária e alucinatória anunciada no vórtice da linha do horizonte, onde se traficam visões possíveis e representáveis apenas no domínio da arte. A miragem será, e portanto também a arte, uma falsificação do olhar, a sobreposição da mitologia sobre o real.

A ficção, enquanto sistema produtor de signos e operações narratológicas, é essencialmente mitómana. Através da ficção forma-se um discurso que se propõe intervir na paisagem – capturá-la, expandi-la, preenchê-la, fragmentá-la, destrui-la; em suma, somatizá-la, saturá-la com a alucinação da referência e das falsas profecias contidas na miragem e que remetem para a morada incerta e anti-topográfica da literatura. A paisagem da ficção é desértica não porque é vazia mas porque, sendo destituída de fronteiras ou umbrais, corresponde a um espaço sem morfologia nem sistema – e por isso o mundo natural, com a sua aura virginal e a sua aparência de cápsula amnésica (plano de utopia e ucronia, onde não existe tempo mas apenas duração), exerce um tão intenso poder de atracção sobre o olhar do escritor. É na floresta, na montanha, no mar, na planície e, claro, no deserto que a narrativa pode deixar as suas marcas mais profundas e cumprir assim a sua missão: inscrever os seus signos como fendas e incisões na matéria. A missão primordial da literatura é, portanto, a de ocupar espaço e industrializar (ou agenciar) a paisagem com a sua obsessão mitómana.

Numa perspectiva geopolítica, os Estados Unidos da América constituem uma obra de ficção alucinante que se impôs enquanto realidade cultural dominante. A «América» (um país, que numa operação de magia negra sobre o imaginário colectivo, usurpou e se apropriou do nome de todo um continente) foi fundada a partir de um espaço em branco e de uma vasta paisagem por ocupar, se esquecermos a vaga tribo «incivilizada» de índios indígenas cuja existência na memória se deve à sua contribuição para a invenção de um género cinematográfico conveniente à fabricação de um discurso ideológico e, novamente, à criação do mito americano. A sua captura foi total e baseada acima de tudo na ideia de que um lugar vasto e vazio oferecia uma possibilidade de fuga, que segundo Deleuze constitui o mais criativo dos actos: porque fugir é traçar de uma cartografia a partir da qual se «descobrem mundos». Todo aquele incomensurável território, sem história nem sistema de ordenação, foi assim colocado ao serviço do traçar de linhas da imaginação, da ambição, dos sonhos excessivos e, até, de uma aspiração de transcendência, funcionando como o laboratório em potência e o espaço fundacional da pós-história, ou seja, da história que se inventa a si própria e que se esgota no presente de si mesma.

A banalidade da expressão «século americano» (designando o arco temporal que se inicia no pós-guerra do século passado e se estende até ao advento do novo milénio) disfarça a sua pertinência ao centrar o seu significado imediato na questão do poder. Mas o centro oculto do seu sentido é o da sinalização da emergência de um tempo anti-histórico (ou anti-tempo histórico) e da concretização de uma miragem mitómana que gerou o habitat do «último homem» nietzschiano – o homem que, segundo a interpretação de Peter Sloterdijk, tendo abandonado a ideia de «uma inteligência universal e impessoal» que se realiza através de nós, encara a inteligência como «propriedade privada (…),uma espécie de capital que é investido pelos homens (…) em temas e projectos»[1]. Ou nas palavras mais elípticas de Heiner Müller: «Inteligência sem experiência: é assim que eu vejo a América»[2].

Estados Unidos da Amnésia.

A metamorfose da paisagem e a metamorfose do humano projectado e transmentalizado na paisagem é o tema central do romance Vós, Luminosos e Elevados Anjos, de William T. Vollmann. O seu enredo descreve, em termos genéricos, uma guerra entre as forças reaccionárias da electricidade e os insectos, aos quais se alia um bando sanguinário de humanos inflamados de ideais revolucionários, percorrendo um período de tempo de praticamente um século pelo qual as personagens transitam, como se eles mesmos fossem os elementos para onde convergem as forças centrípetas da História. Ao longo do romance estabelece-se uma cartografia intrincada e caleidoscópica de territórios (reais ou fictícios) insulares e geopsiquicamente codificados (Omarville, Cooverville, a Amazónia, o Árctico, São Francisco), habitados por personagens de uma subjectividade plástica e existência virtual, cujo centro irradiante é a América enquanto entidade política e cultural – a «gloriosa República». As duas forças polarizadoras da narrativa são ambas mesmerizadas e inspiradas pelo poder evocativo da natureza selvagem enquanto espaço vazio de presença humana, embora sejam os arquétipos de duas mundividências antagónicas: Mr. White, o empresário que investe o seu capital na produção eléctrica para assim dominar o mundo, é um fanático do progresso cujo avanço imparável será apenas possível mediante a destruição e aniquilação da paisagem; Bug, por seu turno, é o terrorista militante de um ecologismo anti-progressista que vê na natureza um reduto último de harmonia e equilíbrio, expurgado da violência inerente ao humano. A paisagem de onde procede Mr. White são as montanhas do Colorado, onde no início do século XX instala a Sociedade de Daniel, numa invocação do lugar onde Nikola Tesla fez grande parte das suas experiências com altas voltagens mas reminiscente também de outros dos lugares míticos da história científica como Los Alamos, junto das Montanhas Rochosas, onde a bomba atómica foi desenvolvida por R. Oppenheimer, cuja confissão – «os grandes amores da minha vida são a física e o deserto» – ecoa subliminarmente na narrativa. Em Bug, pelo contrário, o seu sentimento de inadaptação à sociedade dos humanos conduz à sedimentação de uma ideologia sincrética baseada na exigência de preservação da natureza contra as sociedades modernas instaladas nas cidades, essas lúgubres necrópoles habitadas por seres imorais que deveriam ser enviados de volta para o campo à força de «disparos de luz vanguardista», mesmo se desconfiando que a natureza compreende em si mesma um sistema de colectivização do massacre. Ambos, no entanto, partilham um fascínio pela miragem e por uma ambição de captura e apropriação política (literária?) da paisagem, pelo que a partir destes dois elementos se opera uma tensão dialógica entre duas representações da natureza aparentemente irreconciliáveis: por um lado, o deserto, a vasta morte na qual tudo se pode construir e fazer de novo; pelo outro, a floresta impenetrável e imperecível que tudo ocupa e que mais tarde ou mais cedo acabará inexoravelmente por se sobrepor a qualquer criação humana. Estamos, portanto, no domínio de uma relação dialéctica da ficção com os seus fantasmas. A paisagem, como seria previsível, não resiste à sua hiper-codificação e é assim transportada para uma zona meta-histórica e ucrónica, e reconvertida no centro nevrálgico da fundação de uma mitologia portátil. As personagens estão fora da História ao mesmo tempo que participam no teatro da História, num palco, ou um gabinete de curiosidades, climatizado e articializado – um dispositivo de exposição e enunciação. Os lugares por onde circulam são contentores espaciais e temporais (aquários de cobras, piscinas, campos de férias, câmaras-escuras, tendas de campismo, casas da floresta e bunkers glaciares) – universos auto-suficientes e impenetráveis, instâncias auto-reguladas e exteriores ao mundo (o lá-fora selvagem e incontrolável, incompreensível e caótico) vistos pelo autor como esferas prismáticas que lhe devolvem em retorno o negativo do seu próprio intra-delírio. A paisagem é, portanto, virtualizada numa imagem petrificada e vegetativa de um mundo excluído do cosmos e a orbitar um universo invisível.

O projecto de fundo aqui enunciado é o da re-actualização do programa literário de Walt Whitman – radiografar o «corpo eléctrico» e da psique eléctrica, permanentemente submetida a estímulos cognitivos e neurológicos, da hiper-modernidade e seu correspondente fracasso antropológico. Neste livro a ficção é um terreno fértil de electrificação da matéria inanimada, inerte e desvitalizada, representando simultaneamente uma paisagem profusamente arborizada e a nostalgia da árvore, o deserto e a miragem. Vollmann cria um microcosmos ideológico e psico-político saturado por um trânsito alucinante de comunicações destituído de uma moral ou de uma verdade última, mas onde encontramos apenas uma ruminação (exaustiva, catártica, convulsiva) sobre o vazio e as hipóteses absurdas de preenchimento desse mesmo vazio que compõe uma história cativa da óptica globular que, tal como nas gravuras de Escher, se contempla enquanto miniatura de si mesma, agora numa versão cartoonesca e auto-caricatural. Nesse processo, o autor professa a vocação mitómana da literatura, recorrendo a uma estratégia dupla de encriptação (a metamorfose dos insectos, encriptados nos seus arquétipos e signos, e cuja metáfora é ambígua: serão eles a evocação dos mujahidin Afegãos do combate contra a invasão Soviética?; ou representarão os helicópteros norte-americanos nos céus do Vietname?) e miniaturização (o mundo dentro de um frasco ou o mundo contemplado num ecrã de computador). Na sua paisagem distintivamente americana convergem todas as simulações e espaços concentracionários da História do mundo e do tempo.

A literatura foi confrontada, com o início do modernismo, perante a necessidade de abandono do princípio do sonho enquanto força motriz do agente de escrita, bem como da inversão do seu paradigma fundacional, a partir da constatação de que é o mundo que programa realidades alternativas ao sonho e à potência da arte. Este novo dado cognitivo obrigou ao recentramento da ficção no vórtice difuso e vertiginoso do sonho do se si mesma, ao mesmo tempo que desenvolve estratégias de fuga através da trama profusa de sonhos indesejados que colonizam a consciência. O Castelo, de Kafka, e o seu duplo excessivo e metaparanóico em declinação pós-modernista que é o Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon, constituem dois dos exemplos paradigmáticos dessa mudança, detectando a deriva da literatura para um novo espaço simbólico da representação: instalação no centro da ficção de um mau sonho de alguém (a personagem) que obedece a planos exteriores arquitectados por entidades e poderes obscuras (visitações). Procede-se, portanto, à passagem de um autor que projecta os seus sonhos na ficção para o autor que confronta a sua personagem com os sonhos que outros projectam nela, como um agente que exerce uma força fluida contra as suas próprias circunstâncias e não como um corpo inerte e passivo que age como mero reflector e dispositivo observador da realidade (a suspeita da realidade torna-se suspeita da ficção – nunca os nossos sonhos poderão estar de novo seguros e protegidos das influências omnipresentes das ficções que suturam o real, das suas visitações). Devemos adormecer, e não acordar, para sair do sonho. Ou então sonhar dentro do sonho e das suas caixas de ressonância infinitas.

Vós, Luminosos e Elevados Anjos pode, numa das suas inúmeras interpretações possíveis, ser lido como a última versão possível desta concepção da literatura já não enquanto produtor de miragens mas enquanto instância de mapeamento discursivo e decifração da miragem. A sua linha narrativa é simultaneamente cinética e fixa – nada na paisagem se desloca, o movimento é fundamentalmente entrópico. Nos termos da ideia literária proposta por Vollmann, o trauma subjacente à ficção decorre da constatação abrupta não da ausência de uma realidade objectiva da qual ela possa ser o contraponto e de, nesse pressuposto, a versão literária corresponder a um simulacro, uma cópia sem referente, um falso testemunho, mas antes do facto, desconcertante e obscuro, de a realidade usar, e até ultrapassar pelo excesso, as mesmas estratégias da ficção. O trauma é, portanto, o de uma máquina de produção de signos e linhas narratológicas que, usando a expressão de Heiner Müller, «chega sempre demasiado tarde em relação à realidade»[3], um mapa que não acompanha a transformação da paisagem, um discurso que é póstumo ao seu evento e à sua catarse, baseado numa visão inarticulada de um mundo inarticulado. O autor ficciona os «últimos homens» e os seus múltiplos personificadores, entre os quais Mr. White e Bug, enquanto «anjos sem mestres», nas palavras de Sloterdijk, de um tempo histórico terminal que se recusa a aceitar o seu fim e que vivem em êxtase quase religioso com a ideia da sua própria existência. Os necronautas na amnésia, fetichistas do espaço auto-contido, da natureza climatizada e artificializada, habitam a zona do utilizador integral e auto-suficiente do mundo, que, à semelhança das zonas de Tarkovsky e Pynchon, parece ou esgotar o seu próprio futuro ou abrir o horizonte de múltiplos futuros em potência que não existem senão sob a forma de delírio paranóide ou de alucinação transcendental. Perante tal miragem necropolítica, a literatura não pode senão operacionalizar o seu discurso sob a forma de um obituário, e a hipnótica litania que assombra o livro – «Ó, meus luminosos e elevados anjos, vós estais todos nos vossos túmulos!» – não cessa de nos lembrar isso mesmo.

E, no entanto, ao contrário do que fantasiam os (mitómanos também) mensageiros do apocalipse, a catástrofe não é absoluta. Vollmann não parasita o impasse ou a morte porque se recusa a ver na História um cadáver, mesmo que adiado, optando antes para centrar o seu olhar nas larvas que parasitam e fertilizam o corpo. O mundo mostra-se insusceptível de ser dominado em absoluto pelos artefactos culturais, simbólicos e significantes produzidos pelo humano e, apesar de sobre o espaço pairar o espectro do apodrecimento das coisas em geral, alguma coisa cresce insidiosamente, hostil e irresoluta, por entre os destroços das ruínas. Até na América a miragem tem os seus limites – os limites da paisagem impossível de industrializar, como nota Heiner Müller evocando a imagem dos «vales do Mississipi onde as fábricas apodrecem nos pântanos»[4], onde se negoceia não a morte mas uma oportunidade de renascimento. Há sempre qualquer coisa que escapa ao mapa, até mesmo quando este excede o território, como na ficção de Borges, citada explicitamente por Michel Houllebecq num romance literalmente intitulado O Mapa e o Território e que termina com a seguinte sentença, brutal e clarividente: «O triunfo da vegetação é total».

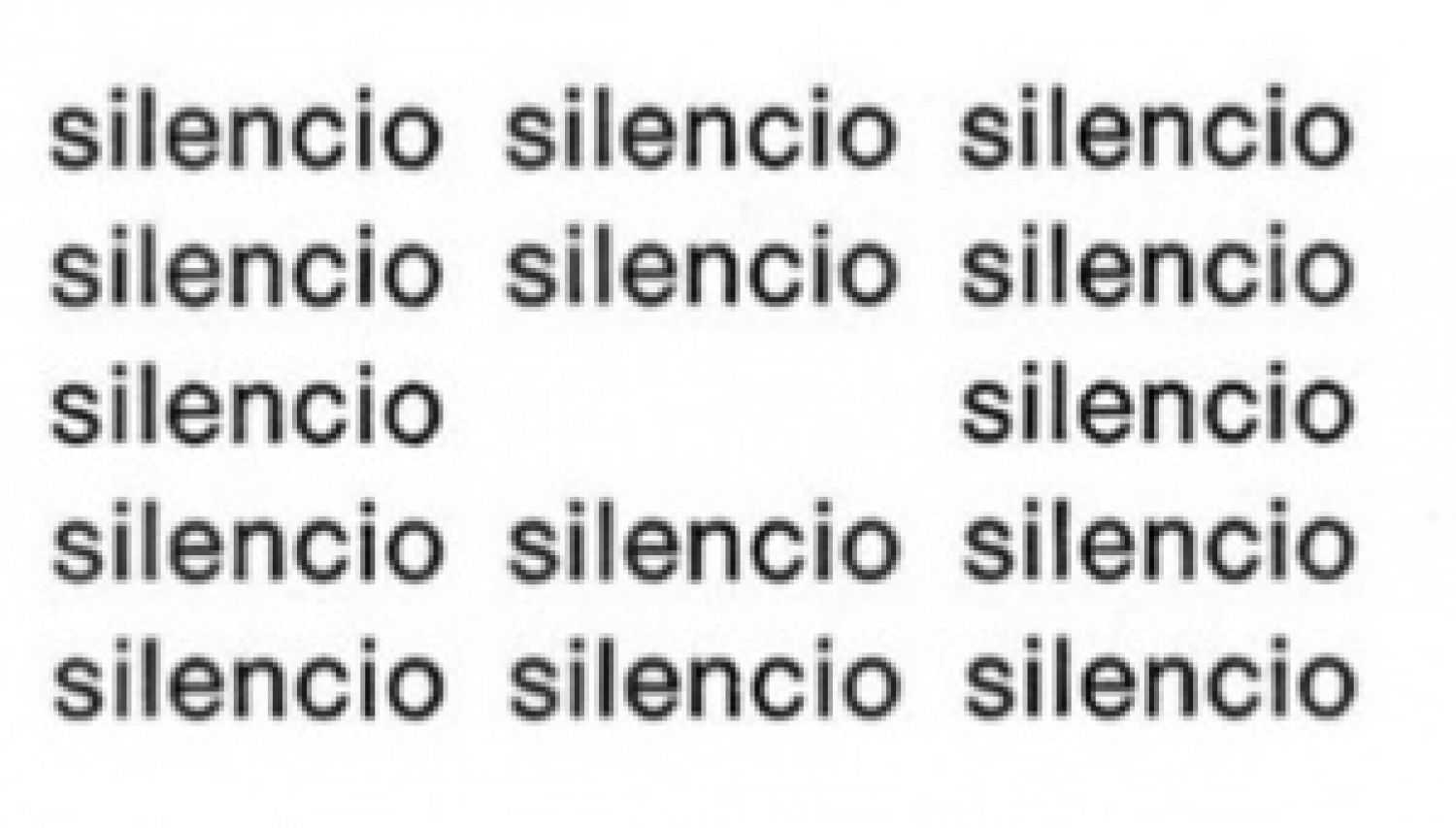

Depois do terror da longa e ruidosa noite dos insectos eléctricos, a ficção deverá acordar para o inquietante sonho diurno de uma nova paisagem desértica – uma zona de silêncio electromagnético – em cujo horizonte germinarão as excêntricas miragens do futuro.

Nota do autor

Vós, Luminosos e Elevados Anjos, o primeiro livro de ficção do escritor norte-americano William T. Vollmann, foi traduzido pelo autor deste ensaio e publicado em 2014 em Portugal pela editora 7 Nós, que prosseguirá a edição e divulgação deste autor, estando previstas as traduções e publicação das obras Europe Central e The Atlas.

Footnotes