r

e

v

e

s

A 13 de Dezembro de 1968, foi decretado o Ato Institucional 5 (AI-5) que endureceu a ditadura civil-militar brasileira, iniciada em 1964. O ano de 1969 inaugurava-se cinzento, desesperançado, opaco. Nas palavras do crítico de arte Frederico Morais houve «dois tempos: 68/alegria alegria – divino maravilhoso; 69/ tristeza tristeza – repressão e tortura. Dois espaços: o da arte – explosão criativa, arte-actividade, arte-vida – e o da política – a superação das ideologias» [1]. Este seria o ano do boicote internacional à Bienal de Arte de São Paulo decorrente da censura à mostra montada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro com a representação brasileira escolhida para a Bienal de Paris e do Salão da Bússola, acontecido na mesma instituição, em Novembro de 1969. Este certame que acabou por lançar, involuntariamente, o que ficou conhecida como «geração tranca-ruas», ou geração AI-5 (uma safra de artistas marcadamente conceituais e políticos), tinha como seu coordenador o supracitado Frederico Morais, um crítico que estava totalmente comprometido com a renovação da arte brasileira e da crítica de arte.

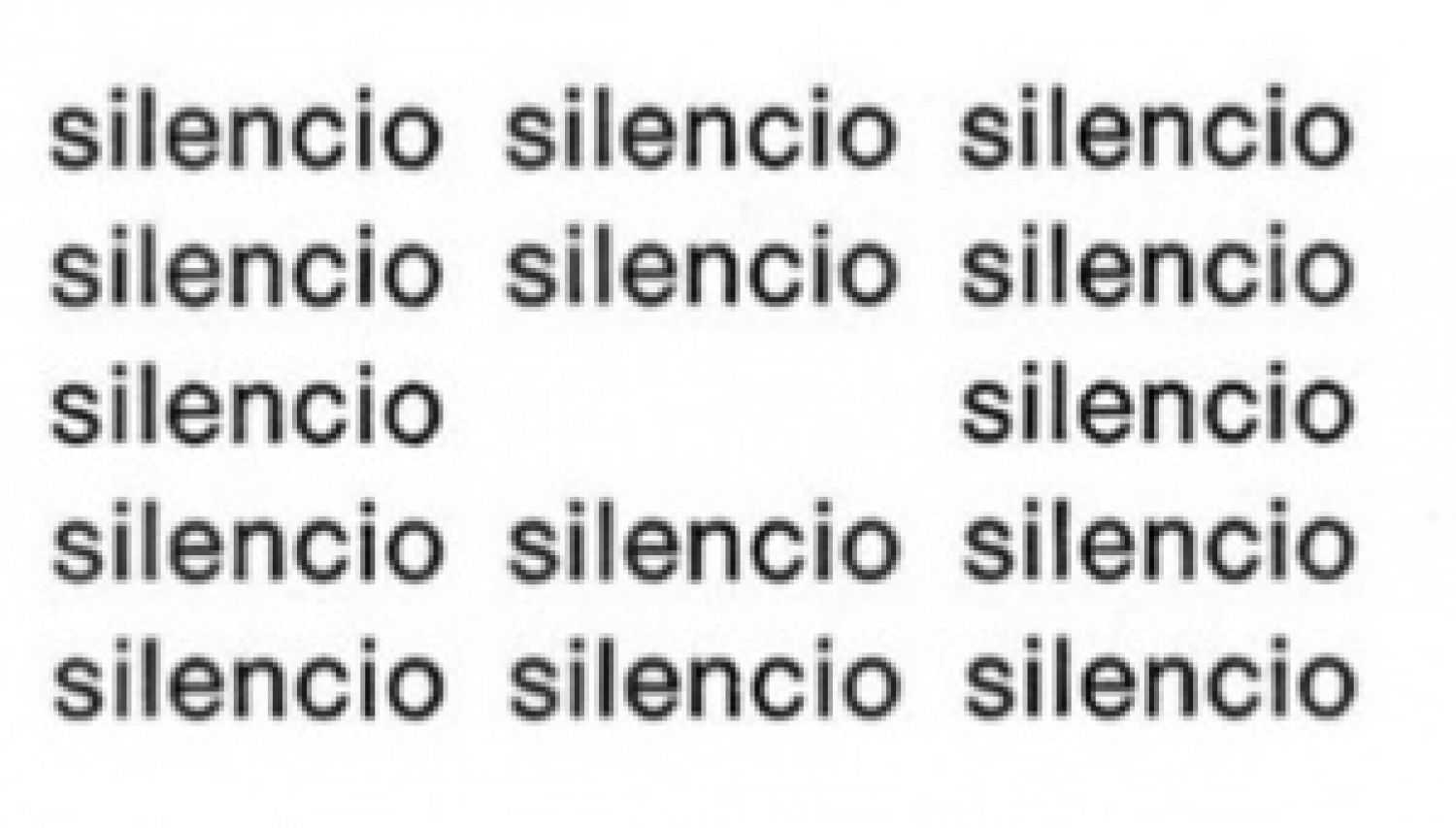

A passagem do efusivo 68 para o tristonho 1969 apressou a gestação d’A Nova Crítica, uma revisão radical da prática crítica engendrada por Morais. Tratava-se de comentar criticamente um trabalho ou uma exposição de um(a) artista com outro trabalho feito pelo crítico usando a mesma linguagem artística e preferencialmente usando os mesmos materiais, suportes e locais escolhidos pelos artistas. Ou seja, ao invés de usar a linguagem escrita, algo pertencente directamente ao universo da literatura, Morais propunha-se a utilizar o próprio vocabulário artístico, algo que não fosse externo à própria arte. A experiência ocorreu durante todo o ano de 1970 e pavimentou seus novos caminhos de experimentação crítica e curatorial nos cinco anos seguintes.

As bases para a nova crítica começam a ser explicitadas por Frederico Morais em seu texto Contra a Arte Afluente – o corpo é o motor da obra, publicado em Janeiro de 1970, na Revista de Cultura Vozes, uma homenagem a Décio Pignatari que tinha escrito a «Teoria da Guerrilha Artística», em Junho de 1968, e inspirado também no pensamento contra-cultural de Marcuse. Partindo das premissas de Pignatari, Morais elabora uma espécie de manifesto e grito de guerra, em que fica mais explícito o seu posicionamento favorável a uma arte de guerrilha, que não apenas responde ao clima autoritário do Brasil e ao momento contra-cultural do mundo, mas enterra de vez o conceito de obra de arte e outras crenças que fundamentaram a história da arte até então. O artista guerrilheiro seria o protagonista de uma contra-história da arte, baseada não mais em obras dadas à contemplação, mas em situações e/ou proposições que devem ser vividas e experimentadas. E nesta guerra da arte, como em todas as guerras, as estruturas e posicionamentos são desestabilizados, baralhando-se lugares e funções. Na frente da guerra de assentamento da arte contemporânea, o crítico de arte também torna-se proponente.

O questionamento de seu papel como crítico vai ganhando forma nos projectos de exposição que Frederico Morais vai organizando. Em 1966, ele faz a curadoria de Vanguarda Brasileira, um apanhado de trabalhos experimentais de artistas cariocas que representavam a nova arte. Com a impossibilidade de montar seu trabalho, Oiticica pediu para que montassem por ele. Morais, Rubens Gerchman e Pedro Escosteguy seguindo as instruções do artista construíram os Bólides, caixas com materiais elementares da terra (pigmentos coloridos, pedras, carvão). Esta acção de fazer o trabalho pelo artista traduzia a singularidade da arte contemporânea e a relação do crítico com este tipo de obra e despertou em Morais um novo processo de pensamento sobre possibilidades de sua própria actuação.

O projecto Do Corpo à Terra, pensado nas últimas semanas de 1969 e materializado em Abril de 1970, é um campo de concretização dos experimentos de Frederico Morais. Tratou-se na realidade de dois eventos simultâneos e integrados: a mostra Objecto e Participação, instalada no recém-inaugurado Palácio das Artes de Belo Horizonte e aberta no dia 17 de Abril de 1970, e a manifestação Do Corpo à Terra, ocorrida no Parque Municipal da cidade, logo atrás do Palácio das Artes, entre 17 e 21 de Abril, marcando as comemorações de Tiradentes[2]. O projecto foi a contra-proposta feita por Frederico Morais ao convite de Mari’Stella Tristão para que ele assumisse a organização do Salão de Ouro Preto daquela edição, que ocorria excepcionalmente no Palácio das Artes e não na cidade histórica mineira. Com carta branca de Tristão, Morais fez algumas modificações para tornar o evento mais contemporâneo. Alterou a categoria de escultura para o de objecto e incluiu o Parque Municipal como área de actuação dos artistas.

Diferentemente de mostras organizadas por artistas, em que o produtor da obra também é curador, em Do Corpo à Terra e Objecto e Participação, Morais coloca em marcha seu processo de realização de trabalhos de arte, ou sua atitude dialógica entre palavra e imagem, entre quem escreve e quem produz, baralhando classificações. Quinze Lições sobre Arte e História da Arte – Apropriações, Homenagens e Equações era composto de 15 fotografias P&B legendadas e como o próprio título afirma, trata-se de interligar imagens e conceitos com artistas, pensadores e estilos artísticos. Estampou a capa do jornal do VII Festival de Ouro Preto.

Nos quadrados azuis encontravam-se uma citação, «Jan Dibberts: ‘A obra de arte é a foto do trabalho’» e um texto instrução: «O corpo é o motor da obra – Percorra a 'exposição' a pé. Após ver, bolir e imaginar as obras, pare por alguns instantes em qualquer lugar do parque, ou sente-se ou deite-se sobre a grama. Respire profundamente. Escute as batidas do coração, tome o pulso, sinta o suor e o cansaço no seu corpo. A obra está pronta e terminada». As imagens eram fotografias de Maurício Andrés Ribeiro, muitas delas feitas no próprio parque. Morais conta em vários depoimentos que ele conhecia o Parque Municipal muito bem porque na pré-adolescência vendia doces lá, havia uma ligação biográfica e afectiva com aquele espaço. Historiador da arte autodidacta, elabora sua primeira obra criando uma nova história da arte que se interliga com a sua própria trajectória pessoal.

Não houve catálogo de ambos os projectos, apenas o Manifesto do Corpo à Terra escrito e assinado por Frederico Morais e que foi distribuído na abertura, além de ser publicado nos jornais da época. Dividido em nove partes, em um de seus trechos dizia: «A arte de hoje reflete uma nostalgia do corpo. O corpo e seu carácter ecuménico, sua relação com os ritmos fundamentais da própria vida. Ritmos naturais e orgânicos. O corpo como um pulmão da existência. Sístole e diástole – respirar e transpirar. O sangue como elemento de comunicação de todos os homens. Como o suor. O corpo – cabeça, tronco e membros. Todos os sentidos e não apenas a visão. Um código táctil-olfactivo. Uma gramática gustativa. Uma linguagem acústica. Os demais sentidos determinam espaços circulares, por isso mesmo dinâmicos. A mão que apalpa, o corpo que anda, olfacto – imaginar. E participar».

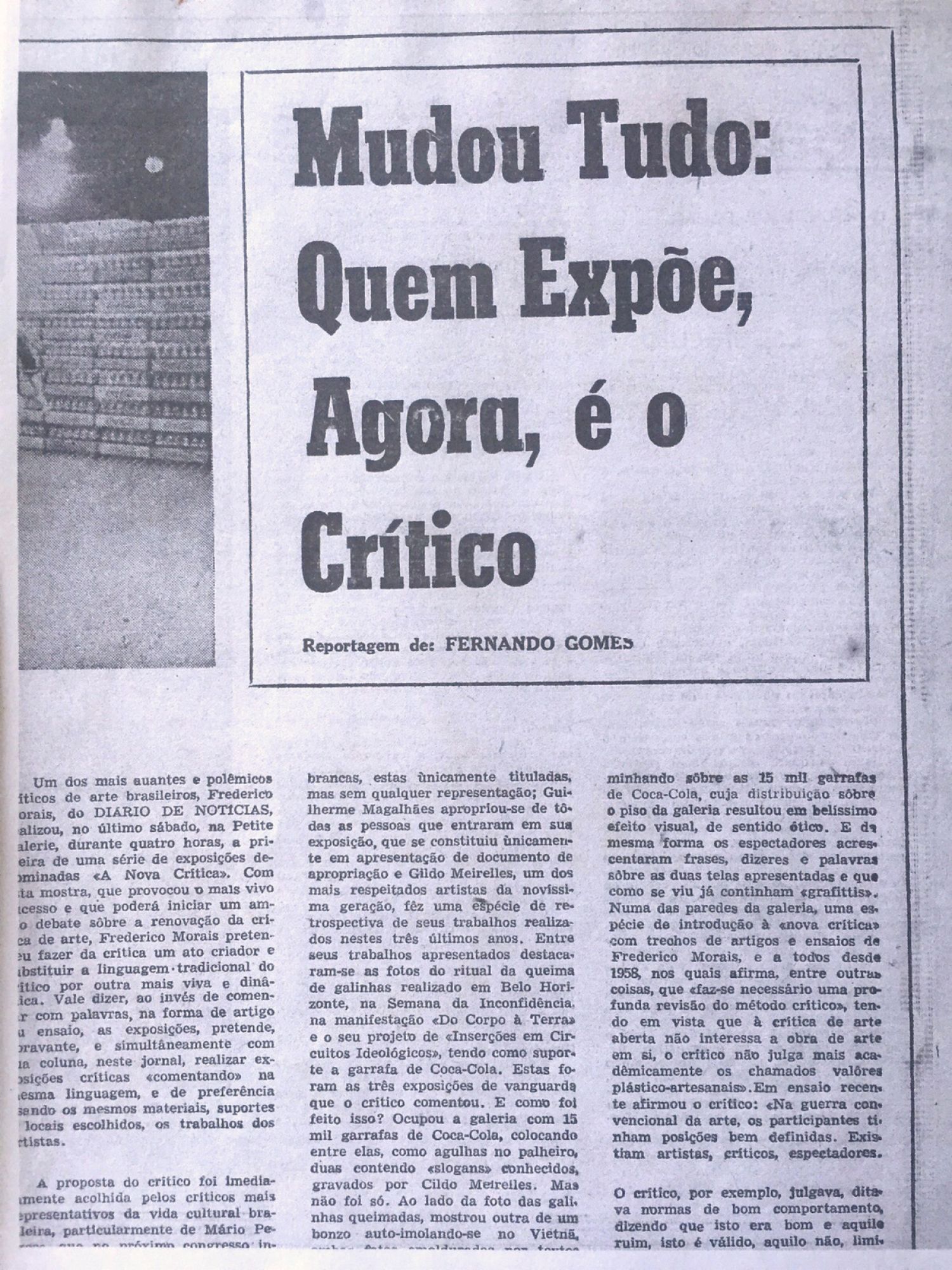

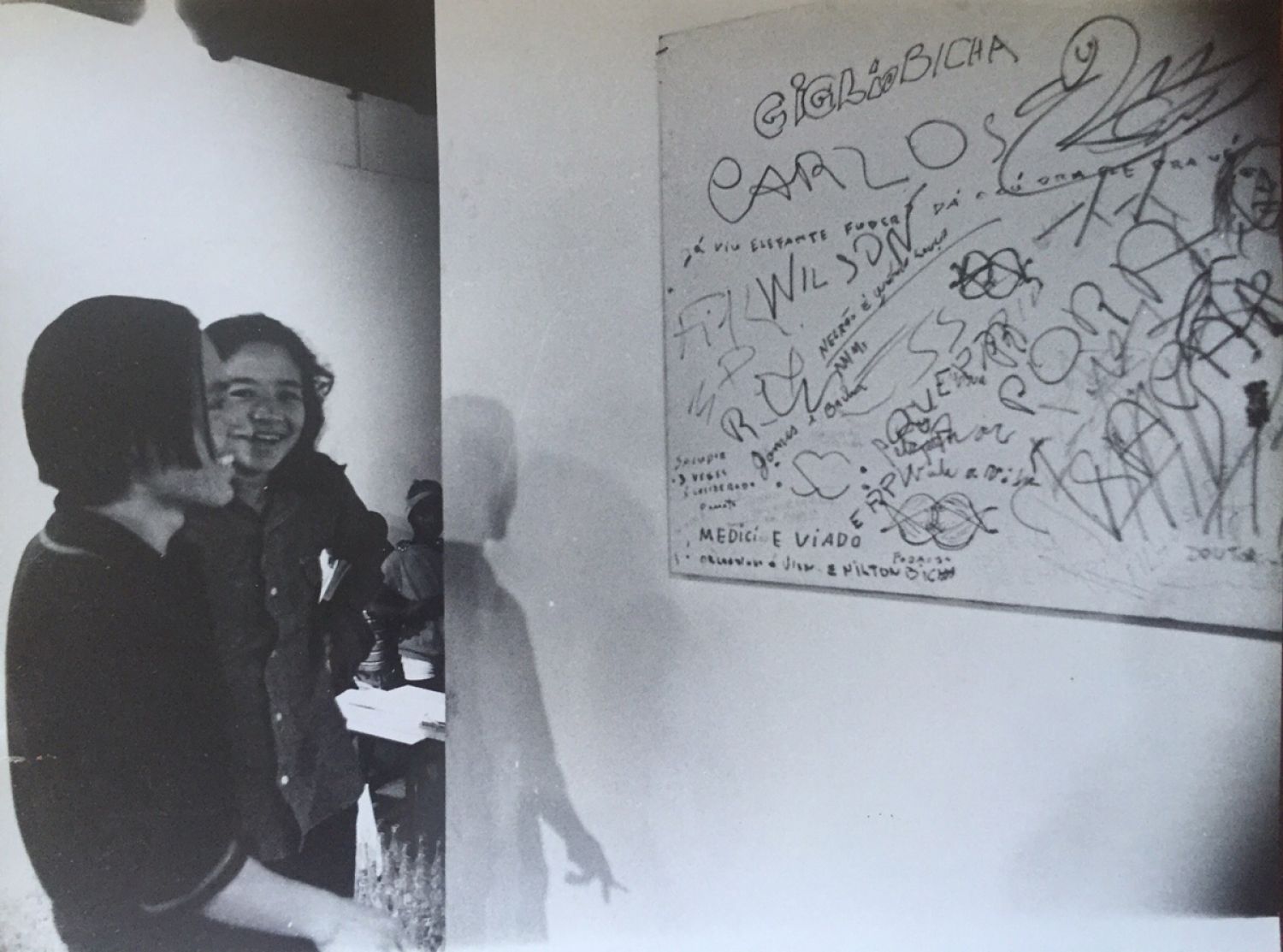

Três meses depois a experiência de fazer a curadoria de Objecto e Participação e Do Corpo à Terra, e, principalmente, de ter produzido Quinze Lições sobre Arte e História da Arte – Apropriações, Homenagens e Equações, Frederico Morais estreia A Nova Crítica, na Petite Galerie, no Rio de Janeiro, como crítica à série de exposições Agnus Dei, de Thereza Simões, Cildo Meireles e Guilherme Vaz. A primeira mostra foi a de Simões e reunia telas em branco mas com títulos que descreviam situações. Meireles foi o segundo artista a expor e apresentou fotos que registavam seu trabalho apresentado na manifestação Do Corpo à Terra e o poste em que sacrificou as galinhas, além de três garrafas de Coca-Cola, do projecto Inserções em Circuitos Ideológicos. A mostra que encerrou o ciclo foi a de Vaz, e compreendia um aviso na entrada da galeria de «desapropriação» de todos os visitantes.

A resposta crítica de Frederico Morais à Agnus Dei, nos termos de A Nova Crítica, foi a sua exposição homónima ocorrida em 18 de Julho de 1970. Nela, respondeu a Thereza Simões com a apresentação dos despojos de telas originalmente brancas colocadas em mictórios de bares localizados na Tijuca e Ipanema (a primeira semidestruída depois do primeiro palavrão escrito, e a segunda, com contundentes críticas ao governo Médici). Sobre os trabalhos de Cildo Meireles, comentou com 15 mil garrafas vazias do refrigerante, «gentilmente cedidas e transportadas por Coca-Cola Refrescos S.A», além de fotos de um monge se auto-imolando no Vietname, legendados por textos bíblicos dos Génese e Êxodo (MORAIS, 1995). O diálogo com o trabalho de Guilherme Vaz foi a substituição de seu documento que ele denominara «Projecto de exposição para assassinatos colectivos em alta escala» por um outro, expropriando o primeiro, numa clara ironia sobre o gesto simbólico dos agentes institucionalizados. Numa das paredes, Morais colocou um painel com uma espécie de introdução à acção da Nova Crítica com trechos de artigos e ensaios que ele anotou desde 1958. A exposição-crítica durou apenas algumas horas, tendo sido fechada sob ameaça de invasão da galeria pela polícia.

O segundo comentário que Morais fez nos termos de A Nova Crítica foi na forma de um audiovisual, em que eram confrontadas imagens (slides) dos trabalhos apresentados pelos artistas paulistas José Resende, Luiz Paulo Baravelli, Carlos Fajardo e Frederico Nasser, no MAM-RJ, com imagens de canteiros de obras da cidade, chamando a atenção do espectador para o que ele denominou de «arqueologia do urbano», já ensaiado em sua apresentação de Do Corpo à Terra. As imagens eram complementadas com uma espécie de memória sonora da cidade: sons de martelos hidráulicos, oficinas, sinos, água escorrendo, imagens que fluíam juntamente com textos de Bachelard, Molles e Langer. Este foi o momento em que ele buscou recursos audiovisuais para seu comentário crítico.

Em Novembro de 1970, Frederico Morais fez outro audiovisual comentando um trabalho de Artur Barrio, O Pão e o Sangue de cada um. Os dois audiovisuais e um terceiro, Cantares, foram premiados no II Salão Nacional de Arte Contemporânea de Belo Horizonte. Esta foi a primeira vez em que um salão brasileiro reconhecia o audiovisual como expressão da arte actual, abrindo um campo ilimitado para os artistas, o da imagem projectada. Na realidade, a Nova Crítica encerra-se com Cantares. A partir dele, os audiovisuais ganharam autonomia como trabalhos de arte, talvez pela dificuldade em manter um ritmo dinâmico de críticas a partir de exposições ou pelo próprio processo ter se tornado artístico em si para Frederico Morais.

No decorrer do último ano da década de 1960, ainda seria publicado o texto Crítica e Críticos[3], mais uma plataforma para a enunciação do contexto e dos preceitos d’A Nova Crítica. O artigo tece um alinhamento entre a crise sentida num Brasil amordaçado pela ditadura e pela disputa de sentido sobre a arte de ponta e as discussões teóricas que ocorriam sobre esta questão em outras partes do mundo. Apresenta o embate entre o esforço de profissionalização da crítica, como a estruturação de tabela de honorários, a obrigatoriedade de críticos nos júris de arte e a tomada de consciência da precariedade ou mesmo inutilidade do julgamento estético: «Trata-se, na verdade, de uma questão mais profunda e antiga de fundo filosófico, trata-se do julgamento. Questão agravada particularmente na época actual na qual se verifica a falência total dos ismos, géneros, valores plásticos, seguida de aberturas ilimitadas». E sintetiza: «O panorama actual parece ser o seguinte: de um lado temos a crítica judicativa, firmando critérios, de um outro, a nova crítica, abrindo o processo, buscando fazer da crítica um ato criador».

Em contraposição ao positivismo crítico ou à figura do crítico como juiz, mencionadas em textos de Lionelo Venturi, Eduardo Portela e John Dewey, Morais faz defesa da crítica como criação baseando-se no pensamento de Roland Barthes sobre a escrita, entendida como exercício da liberdade e fruto de condicionamento histórico. Em suas palavras: «Ora, se a crítica não é julgamento (condenar a criação) ela é criação (que exclui julgamento). Pode-se aceitar isso? Não em termos absolutos, pois o julgamento não exclui rigorosamente a participação que deve ser entendida como criação, da mesma forma como a crítica criadora não exclui o julgamento. O que se recusa é a crítica autoritária, opressora, que em nome de uma hierarquia de valores submete a obra de arte a critérios absolutos e imodificáveis. […] Quanto menos judicativa e parcial mais criadora é a crítica de arte. […] a crítica assim exercida é, na verdade, uma actividade transformadora, criadora de simulacros, uma 'actividade estrutural', no dizer de Barthes… Toda crítica da obra é crítica de si mesma. […] Criar um novo texto. O crítico passa à condição de artista. Na verdade não existe mais separação entre crítica e arte, só existe o que a propósito da literatura, Barthes chama de 'écriture', dizendo que nesta nova situação 'de crise geral do comentário', o crítico torna-se por seu turno escritor»[4].

Vinte anos depois[5], Frederico Morais acrescentaria o amor e a eroticidade como componentes seminais para seu entendimento do exercício da crítica e da teorização da arte. Afirma que uma de suas maiores fantasias era escrever uma espécie de história afectiva da arte, em que a afectividade da forma seria discutida, assim como a relação apaixonada do crítico com a obra seria a mais aconselhável via de compreensão do significado da criação artística. Além disso, desejava «mostrar como as relações afectivas entre os produtores de arte ou entre os criadores e seu mundo privado repercutem, às vezes decisivamente, na criação artística». Arremata seu raciocínio com a afirmação: «Creio numa crítica amorosa, envolvente e envolvida. Como Susan Sontag, me proponho a substituir a hermenêutica por uma erótica da crítica, o discurso chato e pedante por um discurso amoroso. […] Para ser justa, isto é, para ter sua razão de ser, a crítica deve ser parcial, apaixonada e poética, isto é, feita com um ponto de vista exclusivo, um ponto de vista que abra horizontes»[6].

Passados 50 anos de sua emergência, talvez o grande legado deixado pela Nova Crítica é este chamamento para aproximarmo-nos e entendermos a arte com o corpo inteiro, com todos os seus sentidos e potencialidades. Surgida no Année Érotique e no pulsar de uma das mais opressoras fases da história brasileira, a proposição de Frederico Morais é ainda uma das tentativas mais potentes de minimizar a primazia da racionalidade, ao apontar a sua limitação, e gerar uma interacção criativa, afectuosa, inteligente além do estabelecido, do reconhecido. Possivelmente, no momento actual do mundo seja importante retornarmos a este clamor pela eroticidade, por uma erótica da arte, da vida, da crítica.

Footnotes