r

e

v

e

s

Falemos de imagens.

Uma imagem deve ser vista. Mais do que vista, uma imagem deve ser capaz de nos olhar. Se não se vê, se não nos olha, se desfila perante nós como o turbilhão cego das imagens que hoje em dia assombram o quotidiano, é porque não é verdadeiramente uma imagem. E sobre essas, as que nunca chegam a ser imagens, não vale a pena falar.

A história da imagem é, pois, a história da imagem a tentar romper com ela mesma.

É uma ingenuidade acreditar-se no ecrã único, como na tela única ou na folha única. Como dizíamos, a imagem, para ser imagem, deve ser vista. Precisa de um espectador. O espectador é o fora-de-campo da imagem, o seu primeiro duplo (mas há outros, porque o duplo, como veremos, é sempre um múltiplo). O erro frequente é considerar o espectador como um sujeito extrínseco à imagem. Há um vector que trespassa ambos e que vai do espectador à imagem e da imagem ao espectador e da imagem para outra imagem e do espectador para outro espectador e da imagem ao mundo e do mundo à imagem e do espectador ao mundo e do mundo ao espectador (etc., etc., etc.).

Houve alguém que disse que uma paisagem de Constable remetia menos para a paisagem real que representava do que para outra paisagem pintada pelo mesmo pintor. Uma imagem pode, segundo esta lógica, remeter mais para outra imagem do que para o seu objecto real. A imagem explode em várias direcções e é impossível acorrentá-la ao seu referente, seja ele qual for (dito de outra maneira: é impossível prever a direcção e a velocidade do vector que é despoletado por uma imagem).

Nesse ecrã único – ou nessa tela única – não habita por isso uma única imagem delimitada ou circunscrita, mas sim um fluxo de imagens em cascata – tanto ausentes quanto presentes, tanto reais quanto irreais. Esse fluxo de imagens constitui assim a potência ilimitada do imaginário. Nenhuma imagem existe isolada do mundo, isto é, recortada do fluxo de imagens que constitui a multiplicidade do mundo. Recortar, atribuir um limite, é apenas o gesto que actualiza uma imagem dentre a virtualidade ilimitada de todas as imagens que é possível imaginar.

A ética – mas também a estética, pois ambas são indissociáveis – residem, uma e outra, e por relação à imagem, na possibilidade de criar uma forma, isto é, na possibilidade de articular e delimitar um conjunto de aspectos formais (cor, traço, sombra, textura, outros) que por sua vez são trabalhados através do recurso a um conjunto de técnicas/dispositivos (perspectiva, trompe-l’oeil, plano-sequência, montagem paralela, etc.) e de instrumentos (um pincel, uma câmara), por sua vez manuseados por alguém (uma pessoa?) ou por alguma coisa (uma máquina?) e que assim produzem um pedaço de realidade que ainda há pouco não existia. A imagem nunca é apenas representativa e mesmo a figuração mais concreta produz uma nova abstracção da realidade (dito de maneira simples: qualquer imagem produz real, independentemente do seu referente ou do seu objecto, dando origem a qualquer coisa de novo). A forma é o que distingue uma imagem de outra imagem e é o que liga uma imagem ao mundo. «A ética é sempre estética, porque a verdade é sempre bela», já dizia Tarkovski. E, bem o sabemos, há imagens que são justas e belas e outras que, pelo contrário, não o são. Afinal, nem todas as imagens são válidas, nem todas as imagens nos interessam: «um travelling é uma questão moral», dizia Godard, depois de Rivette.

Mas que existam imagens que não são justas e que não são belas não significa que a sua falta de justiça ou a sua falta de beleza sejam o resultado de um problema de contenção, delimitação ou unidade (unidade da imagem, unidade do ecrã, pouco importa). Pois em redor de qualquer imagem, justa ou injusta, bela ou não-bela, pairam, sobrevoando, todas as outras.

A uniformidade da tela, do ecrã, da folha de papel é estritamente ilusória. Como dizíamos, a paisagem de Constable remete em primeiro lugar para outra paisagem do mesmo pintor, mas também, é certo, para muitas outras imagens – e é nesse fluxo em cascata que reside o essencial da imagem (o seu imaginário, por assim dizer). E já que falamos em imaginação, imaginemos como exercício que assistimos a um filme numa sala escura de cinema e que, ainda que por uns segundos, cerramos involuntariamente os olhos. Seria errado julgar que, nesse pequeno instante, de olhos fechados, teríamos visto menos imagens que os restantes espectadores que, sentados ao nosso lado, se mantiveram de olhos abertos. Pois as imagens com que sonhámos durante esses breves segundos em que, teoricamente, não teríamos visto nada, importam tanto quanto as imagens nítidas e objectivas do filme (e talvez umas não existissem sem as outras). Qualquer imagem remete necessariamente para outra imagem. As imagens de fora remetem para as imagens de dentro. E nenhuma imagem se encontra sozinha neste mundo.

O espectador não confronta a imagem enquanto una, da mesma forma que não se confronta a si mesmo enquanto uno (ou enquanto um). Confronta a multiplicidade da imagem, confronta-se a si mesmo enquanto multiplicidade. E entre o espectador e a imagem pairam, sobrevoando, todas as outras multiplicidades: a história, o desejo, a cultura, o olhar, a morte.

Isso não implica, claro, que algumas imagens, mais do que outras, se tenham procurado estabilizar no espaço e no tempo enquanto modelos uniformes ou homogéneos, reproduzindo-se como produtos industriais numa linha de montagem ou como mercadorias em circulação com o seu valor abstracto. Que as imagens sejam um fluxo não significa que esse fluxo não seja diverso: nele coabitam tanto os devires alucinatórios, como os clichés manufacturados.

«Pelo contrário, a pintura moderna é invadida, sitiada pelas fotografias e pelos clichés que se instalam na tela antes ainda de o pintor começar o seu trabalho. De facto, seria um erro acreditar que o pintor trabalha sobre uma superfície branca e virgem. A superfície já está toda ela virtualmente investida por toda a espécie de clichés com os quais será necessário romper.»[1]

A multiplicidade das imagens apodera-se da tela ainda antes de a preenchermos com uma qualquer forma. É como diz Deleuze, o próprio vazio da tela já é ele mesmo uma imagem, milhares de imagens lutando umas contra as outras, disputando entre si o lugar desse vazio. A luta contra o cliché é a luta contra o já-visto, contra o déjà-vu, a luta pelas imagens justas, pelo devir justo das imagens. Importa romper com essas imagens que impõem a repetição do mesmo e dar forma à diferença das imagens por vir.

O espectador confronta a imagem e nesse confronto produz-se uma abstracção. A imagem parece-lhe uma coisa, recortada do meio que a envolve. Uma moldura, uma linha, um contorno, há qualquer coisa que separa a imagem do resto. Mas de onde procede esta separação? Será ela específica da imagem? Ou não será ela, acima de tudo, um produto da linguagem e do jogo dos significantes? Afinal, os objectos – e, de resto, os sujeitos – também nos aparecem como unos: uma mesa, uma porta, uma casa, uma pessoa, eu, tu, nós e os outros (até os sujeitos e objectos que existem na sua pluralidade são, de certa maneira, unos, pois constituem uma única categoria de coisas). O que corta o real – incluindo esse pedaço de realidade que definimos por convenção enquanto sensível, perceptual ou visual – é o efeito do significante. É ele que cria diferenças homogéneas e distinções unárias dentre o fluxo ilimitado das coisas, abstraindo e separando os objectos uns dos outros e, claro, subtraindo a unidade da multiplicidade. Podemos cair na ilusão de que a própria realidade já existe separada a priori, de que os objectos existem em si mesmos e não como relação, e que são as cores ou as formas – ou qualquer outra característica “intrínseca” – que os distinguem entre si. Mas, em última análise, até a cor e as formas dependem das relações de significação. Pois mesmo os fluxos líquidos e gasosos, sem cores ou formas definidas (e que, por isso mesmo, dificilmente seriam percepcionados enquanto unos), são abstraídos e separados enquanto unidades pelo poder funcional e objectificante dos signos: o mar, o rio, a nuvem. Daí a importância da ambivalência poética na lógica da significação: em vez de mar, podemos dizer azul, calma, céu, Deus e até terra, infinito ou morte. É no jogo metamórfico e estilístico da poesia (metáforas, hipérboles, oxímoros, contrastes) que abrimos a significação à multiplicidade do real: que tornamos o significante, a cada vez, duplo, múltiplo e infinito, desacorrentando-o por uns instantes da escravidão forçada que lhe impõe o peso ilusório do referente.

Ora, imagem não existe fora de um determinado conjunto de significações que são tanto culturais quanto contingentes. Em grego, imagem dizia-se eidolon e ídolo queria dizer “duplo”. Os duplos eram os fantasmas, os sonhos, as sombras e as alucinações.[2] A imagem, na sua raiz, adquire assim uma ressonância fantasmagórica: ela tem a potência de duplicar e o duplo é entendido como um espectro, simultaneamente vivo e morto, presente e ausente, real e irreal.

A imagem nunca foi una. Os gregos já o sabiam, tanto que associaram a imagem ao duplo, à duplicidade e ao número dois. De facto, e por muito tempo, o número dois dominou a concepção ocidental da imagem (excedendo assim, sistematicamente, a figura da unidade). Se a imagem é o duplo do objecto, então a imagem nunca pode ser una, isto é, perfeitamente delimitada ou recortada do mundo, pois a imagem, enquanto número 2, dependerá sempre do seu número 1 – o objecto, o referente, o real – sem o qual, pura e simplesmente, não existiria.

Segundo o modelo perspectivista do século XV, a imagem e o imaginário passam a ancorar-se científica e objectivamente no peso do referente e da realidade. A janela renascentista implica assim um desdobramento reflexivo do real na imagem, uma continuidade espacial objectivada (ou continuum[3]), por sua vez regulada por proporções matemáticas que seriam capazes de garantir a fidedignidade da representação (ou, por outras palavras: a duplicação exacta do objecto). Duas hipóteses teóricas quanto às implicações da perspectiva:

1) ou a imagem representa e duplica o real e, nesse sentido, enquanto duplicidade, deve ser exprimida pela figura do número dois (pouco importa, a este nível de análise, se é a consciência/imaginação que tem primazia sobre o objecto/real, ou se é o inverso, pois a consequência de qualquer uma das proposições é que a separação nunca é absoluta: há sempre qualquer coisa que se reflecte do objecto para a imagem ou que se projecta da imagem para o objecto);

2) ou a imagem se produz enquanto continuidade de facto de rel e, sendo assim, tanto a imagem como o real seriam subsumidos pela figura do número um (em todo o caso, e face a esta hipótese, não é a imagem que é una e que se encontra separada ou delimitada do mundo, mas a própria imagem e o próprio mundo que são unos e contínuos entre si).

Sabemos bem que a “modernidade” que se desenvolve nos séculos XVI-XVIII, e que tem na perspectiva o seu ponto de partida, institui progressivamente uma separação cada vez mais feroz entre o sujeito (ou a consciência/imaginação) e o objecto (ou o real). Mas esta separação (cartesiana, dualista, por vezes dialéctica) não cessou de produzir uma série de dificuldades teóricas que a filosofia europeia moderna tentou, sem grande sucesso, solucionar, de acordo com várias conjecturas, umas mais idealistas, outras mais materialistas: será a realidade material apenas uma duplicação das estruturas da consciência? Existirá a matéria, de facto, e objectivamente, para lá da consciência? Ou será que, pelo contrário, é a matéria que precede ontologicamente a consciência (sendo, nesse caso, a consciência “secundária”)? E ainda: será que a consciência é apenas uma deformação ou mistificação do real, não possuindo ela mesma uma realidade própria? (claro, todas estas questões são irresolúveis, pois dependem, em primeiro lugar, da divisão “artificial” e programática entre o sujeito e o objecto, entre a consciência e a matéria ou entre a imagem e o real).

O que nos interessa para este ensaio é que, mesmo impondo essa separação a priori, nunca se tenha conseguido aniquilar, em absoluto, a existência de uma relação entre o sujeito e o objecto ou entre a imagem e a realidade. Até Descartes, que proclama com toda a certeza do mundo a separação absoluta das duas substâncias (res cogitans, a consciência, e res extensa, a matéria), não cessa de voltar a ligar as duas, pois mesmo ele pressente que entre ambas deve existir, necessariamente, uma qualquer relação (debate-se, por exemplo, nas suas Meditações, com o problema da dor[4]). Dessa forma, até no mundo separado do sujeito cartesiano, solitário e desincorporado, é sempre a figura da duplicidade que se instaura de um lado e do outro (esta duplicidade implica que, mesmo assumindo a diferença das substâncias, exista uma qualquer continuidade ou “interacção” entre elas, o que acaba por invalidar o projecto de um dualismo – e de uma separação – totais).

Percebe-se assim o interesse da pintura renascentista pela representação da “realidade exterior”, pois ela, melhor que nenhuma outra, pode ser traduzida enquanto estrutura geométrica e matemática, dessa forma objectivando o real e duplicando as estruturas da consciência na matéria (a separação sujeito-objecto é sempre hierárquica e de acordo com as filosofias idealistas implica a subordinação do mundo objectivo e material à consciência). Se o sujeito/consciência é uma realidade superior que se define pela capacidade de pensar (Descartes), a realidade objectiva (que se submete a esse sujeito) deve, por sua vez, reflectir as regularidades matemáticas da razão (é nessa capacidade de reflexão de duas realidades distintas – que assim se tornam, de alguma maneira, equivalentes – que se descobre a faculdade de representar). A perspectiva renascentista do século XV prenuncia assim o racionalismo cartesiano do século XVII, assinalando um primeiro corte epistemológico e inaugurando uma forma, até então inédita, de objectivar a realidade.

«O pintor só se esforça por representar aquilo que se vê.»[5]

De acordo com o primeiro teórico da perspectiva, a única coisa que interessa ao pintor é aquilo que está fora dele: a res extensa, a matéria ou o objecto que podem ser representados enquanto exterioridades concretas e factuais (mais uma vez, entende-se bem o fascínio da pintura perspectivista pela realidade dita “objectiva”: podemos representar ou duplicar uma mesa ipsis verbis, mas como duplicar à letra uma ideia abstracta ou um sentimento como o ódio e a inveja?). Vê-se bem a diferença fundamental entre o conceito grego de ídolo e a perspectiva renascentista: se, por um lado, o eidolon é concebido como duplicação alucinatória e fantasmática (duplicação essa que, no entanto, não é nem real nem irreal, pois não assenta em nenhum corte racionalista das substâncias), por outro, a perspectiva é fundada sob o signo de uma representação supostamente objectiva, regular e matemática do mundo (um mundo material que, na verdade, só adquire força de realidade ao ser submetido à consciência e à razão). De facto, ambas as categorias pressupõem a imagem enquanto duplicidade, mas apontando em direcções totalmente distintas: a primeira funda um princípio alucinatório, a segunda um princípio de realidade. O que nos interessa é que também aqui, na concepção “moderna” da representação ocidental, a imagem tenha como função duplicar o real, sendo assim impossível afirmar que a circunscrição pela moldura desempenhe a função exacta de confinar ou limitar a própria imagem. Pelo contrário, o recorte da imagem (o seu limite) é justamente o dispositivo que assegura a eficácia ilusória da perspectiva enquanto jogo de continuidade entre o real e a consciência (é no mesmo movimento em que a imagem é separada do real que se torna capaz de o duplicar). E é precisamente por via dessa separação/continuidade que se induz o espectador a mergulhar nas profundezas ilimitadas da imagem. A perspectiva é isso mesmo: um falso limite, um jogo de tensão que é posto em cena pela delimitação espacial de uma profundidade que se quer, na verdade, ilimitada. Quando olhamos para uma paisagem (seja ela real ou imaginada) em que é possível ver, no infinito, a linha do horizonte, a tentação unária da significação é momentaneamente abolida pela potência do ilimitado e, subitamente, todas as coisas se desorientam numa vertigem.

Para Kant, a distinção entre o belo e o sublime residia, precisamente, neste ponto: o belo implicava a delimitação de uma forma específica e o sublime, pelo contrário, a ausência de limites e de formas fixas[6] (por exemplo, um terramoto – o sublime dinâmico – ou a vastidão do deserto – o sublime matemático). A perspectiva renascentista (muito embora prefigurasse a dimensão objectiva, reificante e, de certa maneira, totalitária do racionalismo ocidental) fundava ainda assim um desejo sublime de rebentar com os próprios limites da imagem (logo, com a própria imagem enquanto totalidade objectivada e, por isso mesmo, enclausurada). A tridimensionalidade fundava então não apenas o desejo explícito de objectivar e de enclausurar, mas também o desejo tácito e vertiginoso de expandir a imagem enquanto “coisa plana e contida”, precisamente porque a imagem não era entendida somente enquanto imagem (ou separação), mas, sobretudo, enquanto prolongamento da realidade. Era então nesse prolongamento virtualmente infinito e sem contenção possível que surgia o desejo sublime de expandir não apenas a imagem, mas também a imagem enquanto duplicação da realidade (o que implica, em última análise, o desejo de fazer expandir o próprio real). Eis o paradoxo: a perspectiva começa como duplicação da realidade (logo, como produção de uma identidade), mas esse mesmo processo de duplicação (isto é, de criação de um outro) acaba por instituir, inevitavelmente, o seu ponto-de-fuga (logo, a produção de uma diferença). De facto, o Duplo nunca é exactamente igual ao Mesmo que pretende duplicar. O Duplo é sempre, e necessariamente, um devir (se a perspectiva renascentista nos interessa bastante mais que o racionalismo cartesiano é, precisamente, porque na vertigem da sua profundidade encontramos um qualquer desejo de sublime – logo, do irrepresentável – que está ausente da geometria e da matemática cartesianas enquanto projectos de uma equivalência total e abstracta entre a consciência e o real).

Ora, um mundo que é composto por devires e não por substâncias, não pode ser definido enquanto uno ou unário. E se o mundo não é uno, não poderá existir apenas uma única forma de o representarmos (a perspectiva não foi, por isso mesmo, uma técnica verdadeiramente objectiva, ao contrário da doxa realista que pretendeu objectivá-la para todo o sempre, tornando-a assim em modelo sacrossanto e absoluto da teleologia – ou teologia – da representação). Hoje, bem o sabemos, a perspectiva não constituiu senão uma de muitas formas simbólicas e convencionais (a tese de Panofsky[7]), uma outra maneira de representar o real, fazendo surgir dele uma diferença, um devir e, possivelmente, uma alucinação (a incongruência mais maravilhosa da perspectiva reside aqui mesmo: que ela seja capaz de fazer alucinar, quando todo o seu intuito teórico era justamente o oposto, o de regularizar, o de objectivar, o de tornar real).

A janela renascentista foi, nesse sentido, contraditória, como todas as janelas o são: simultaneamente um recorte definido e uma profundidade ilimitada; encadeamento matemático dos planos e ponto de fuga sublime; contenção da imagem na moldura e desejo vertiginoso de nos deixarmos engolir.

O Barroco ultrapassou largamente as ambições “realistas” da Renascença, aperfeiçoando-se enquanto arte das ilusões, numa descoincidência cada vez maior para com o real. O desejo de vertigem, que já existia em potência no ponto-de-fuga da perspectiva renascentista enquanto possibilidade de uma expansão ilimitada do real, aprofundou-se (e aprimorou-se) cada vez mais, manifestando, em sucessivas desconstruções, o prazer da ilusão em todo o seu esplendor: os oxímoros impossíveis, as anamorfoses enganadoras, os espelhos de Versalhes e, claro, a vertigem do trompe-l’oeil. Não pretendemos esboçar neste ensaio nenhuma história da imagem, mas não há como fugir a este quadro de Rembrandt:

Ao contrário da perspectiva renascentista, que fundava a sua legitimidade enquanto representação objectiva do real, o Barroco fundou-se sobre o prazer da ilusão em si mesma, revelando os seus dispositivos e as suas técnicas enquanto truques e artifícios, num jogo de mise en abyme que acabaria por prenunciar, séculos antes, os modernismos e as roturas do século XX (este quadro de Rembrandt anuncia Brecht, Pirandello, Godard, Cocteau e tantos outros).

É preciso admiti-lo, só vemos uma imagem quando essa imagem nos «trespassa»[8], quando «cada um, de repente, se sente olhado»[9]. De certa maneira, a exuberância do Barroco tem a ver com isto: não apenas o prazer do olhar e dos seus enganos, mas, sobretudo, o prazer da vertigem que todos sentimos quando nos apercebemos de que as imagens também nos olham. As imagens trespassam-nos, rompem as suas molduras e os seus limites, prolongam-se no abismo do real, em direcção ao céu e a Deus (em vez de ser a realidade que se prolonga na imagem, como na Renascença, é agora a imagem que rompe a moldura e que, como uma flecha, vem trespassar o real). As imagens do Barroco são como que fantasmagorias que invadem o mundo dos vivos, são ilusões que não apenas se revelam como ilusões, mas que nos mostram – se ainda não o soubermos – que é o próprio mundo a maior ilusão de todas (o Barroco, na sua teologia do excesso e da opulência, faz alucinar o princípio de realidade cartesiano). Não há unidade possível, nem limite que não possa ser ultrapassado – a vertigem é total.

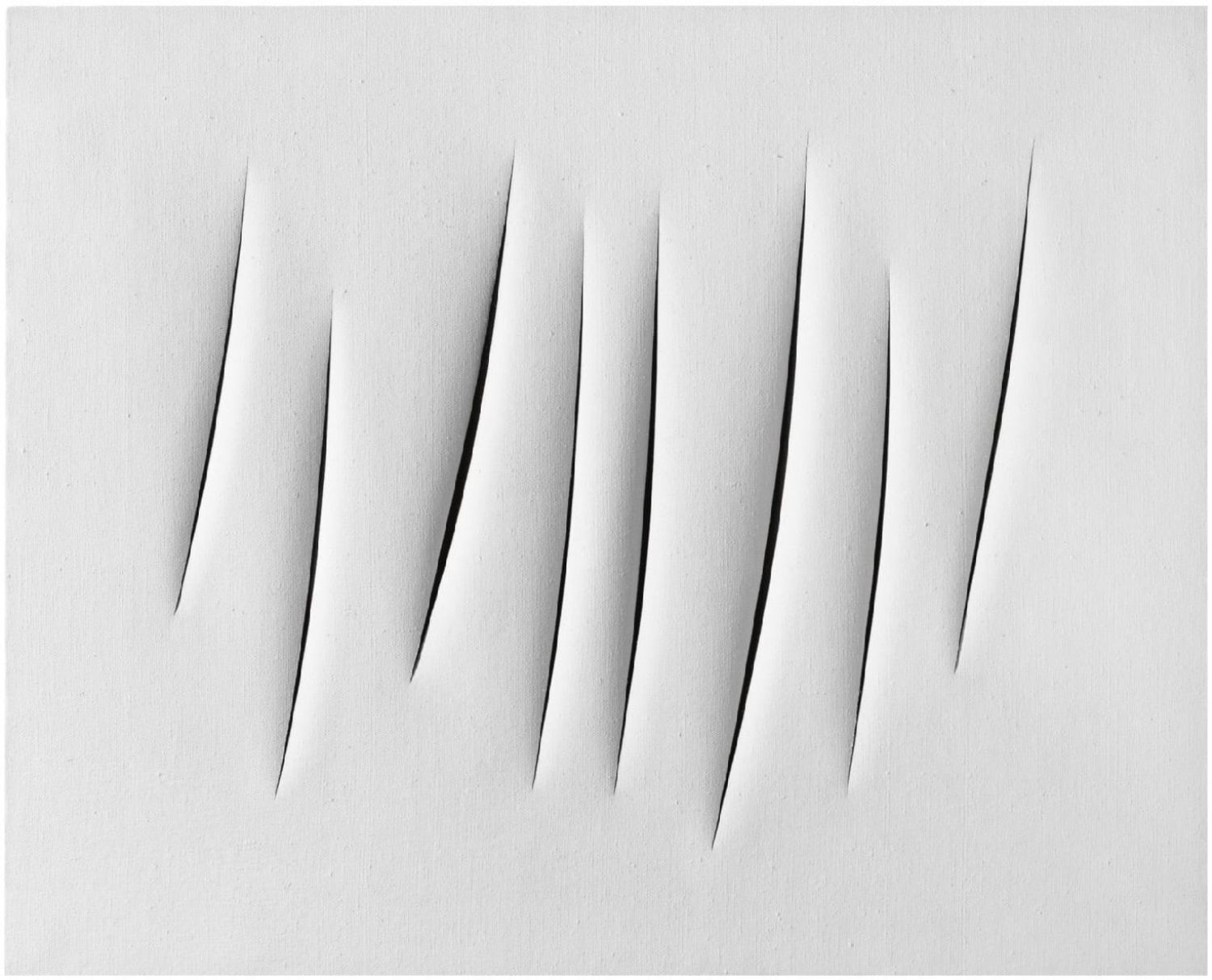

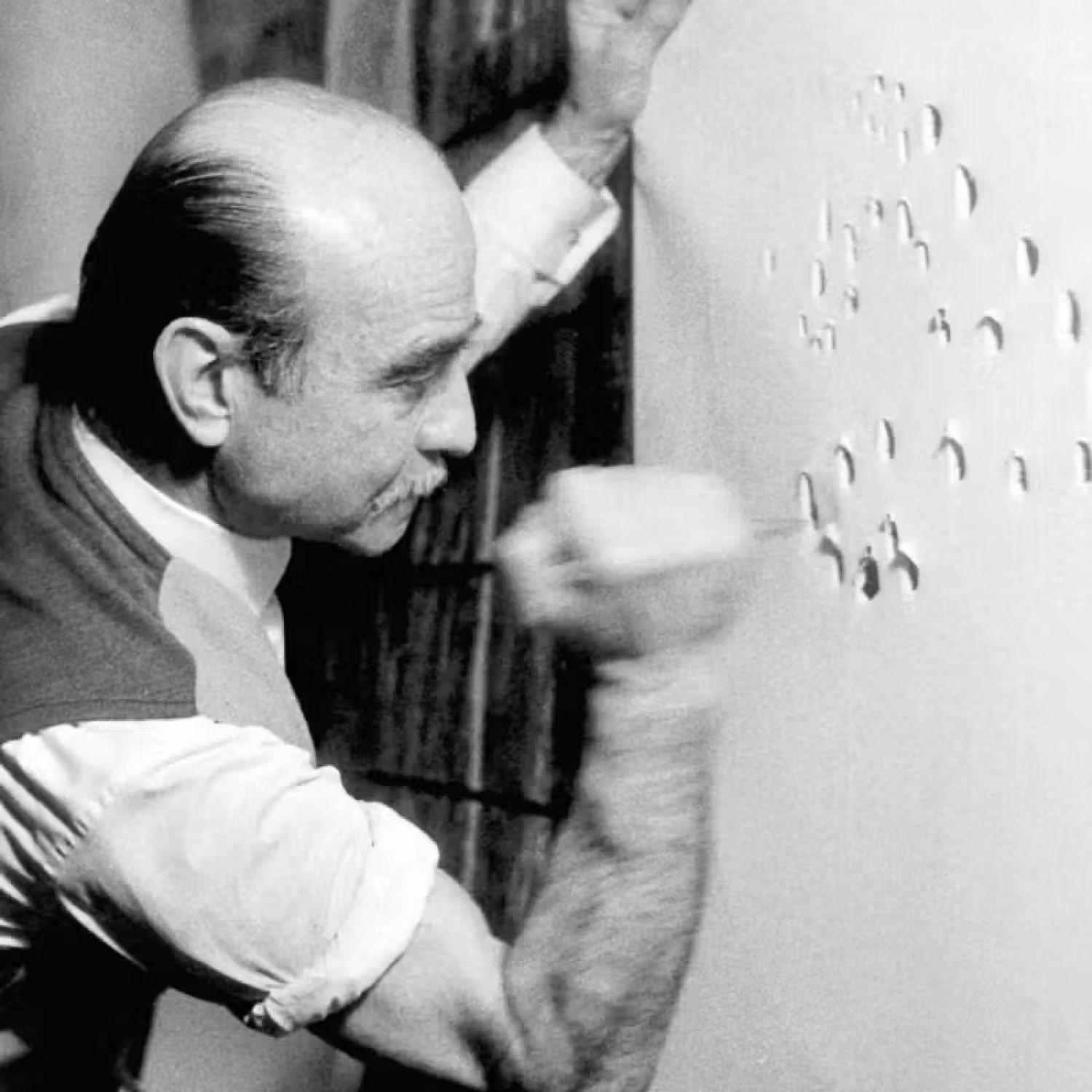

No fim do século XIX e no decorrer do século XX, a imagem torna-se cada vez mais fragmentada, estilhaçada, multiplicada: do impressionismo ao pontilhismo, passando pelas composições musicais de Kandinsky ou pelas pinturas espaciais de Fontana. Já não basta que uma imagem reenvie o espectador para a multiplicidade das imagens do mundo: é preciso impor essa multiplicidade na concretude da imagem, é preciso fragmentar a própria “substância” da imagem, é preciso que a imagem se torne – ela mesma – em mil imagens distintas. Há até quem queime as suas pinturas (Yves Klein), para que a imagem seja também matéria, e quem rasgue as suas telas (Fontana), para que se veja o infinito para além da imagem.

E se é verdade que as telas do Conceito Espacial de Lucio Fontana são em grande parte uma reacção contra a herança da perspectiva, simbolizando um corte na tridimensionalidade do espaço que garante a eficácia do dispositivo mimético, o certo é que o desejo de profundidade – e de trespassamento – persiste (em vez da profundidade dentro da imagem, a profundidade fora da imagem). Assim sendo, nas “pinturas” de Fontana, é a imagem propriamente dita que é abolida ou, pelo menos, a imagem no seu sentido tradicional, enquanto duplicação ou até mesmo multiplicação do real. Neste regime, a imagem já não se substancia ou fundamenta em nada, ela é agora o seu próprio trespassamento, isto é, o movimento que é capaz de cortar tanto a imagem como a realidade (pois é a própria distinção entre ambas que é dilacerada num só golpe). De facto, nas obras de Fontana já não existe nem duplo (a imagem como representação) nem múltiplo (a imagem como estilhaçamento, como pluralidade das imagens), mas toda a potência de abstracção do infinito (é a imagem como corte, como trespassamento puro; a imagem já não é o que está do lado de lá, nem do lado de cá, e nem sequer a multiplicação dos lados, mas o próprio movimento de perfuração de todas as realidades, limites e contenções).

Como em Fontana, a história da imagem é a história da imagem a trespassar-se a si mesma, a romper os seus próprios limites, a troçar das significações unárias e homogéneas do mundo, a rebentar-se enquanto “objecto” que se quer circunscrito e total. Que nem todas as imagens sigam este destino, que muitas se cinjam ao seu papel de lugares-comuns e de clichés (Deleuze), dominadas pelo mercado e pelo espectáculo, pelo narcisismo e pelo voyeurismo, não significa que a trajectória revolucionária da imagem não se defina pela transcendência e pelo excesso ou pela ultrapassagem exorbitante de si mesma e do real.

É o caso de um dos grandes filmes sobre a imagem enquanto trespassamento – Orfeu, de 1950 –, em que Jean Cocteau reactualiza inventivamente o famoso mito grego para a Paris existencialista dos anos ’50. Neste filme poético sobre o mundo dos vivos e dos mortos, os espelhos são um dos elementos que permitem a travessia entre os dois mundos. Do outro lado do espelho e do outro lado da imagem jaz o mundo dos mortos, dos duplos, dos eidolons (fantasmas, sombras e alucinações). Aqui, o trespassamento é invertido: é a imagem que é trespassada pelo sujeito, numa espécie de negativo do quadro de Rembrandt (aí, a rapariga tentava sair pela moldura, aqui, Orfeu entra literalmente para dentro da imagem). Mas o trespassar da imagem por Orfeu não rima apenas com a mise en abyme ou o trompe-l’oeil do Barroco, rima também com o desejo de profundidade da perspectiva renascentista (logo, de continuidade entre a imagem e o real) ou o desejo de infinito para lá da imagem que se reflecte nas perfurações das telas de Lucio Fontana (aqui, os dedos de Orfeu perfuram a matéria líquida dos espelhos que permitem a passagem para o Hades). Seja sob a figura da duplicidade, da multiplicidade ou da infinitude, a questão é sempre a de um trespassamento cada vez mais profundo da realidade e da própria imagem (e de todas as concepções unárias que procuram delimitar uma e outra).

Aqui reside a nossa aposta: talvez uma imagem unária e uniforme, aplanada e contida, não seja senão uma coisa tão simples como uma “má imagem” – uma pintura desinteressante, um desenho pouco inspirado, um filme igual aos outros. Objectos que se confundem cada vez mais com o próprio real expurgado da sua força de imaginação (isto é, de duplicação, multiplicação ou infinitude).

São essas as imagens que proliferam hoje em dia. Baudrillard chamava-lhes simulacros: sinalécticas, publicidades, pornografias, reality shows, telejornais, directos televisivos, videochamadas e, claro, a arte cada vez mais irrelevante do nosso tempo – imagens que só reenviam para si mesmas (serão ainda imagens, sequer?).

Uma má imagem é então uma imagem incapaz de transpor o limite imposto pelo ecrã ou por qualquer outro modo de confinamento e de separação. Porque, no fundo, toda a imagem que interessa – da Grécia ao Barroco, ao cinema de Cocteau e de Godard – é aquela que é capaz de exceder a sua própria “órbita”, o seu próprio limite. Não há imagem, em sentido estrito, que não duplique ou multiplique o real. Não há imagem que não imponha uma exorbitância, uma fantasmagoria, uma alucinação (até mesmo a pobreza do “objecto” é melhor que objecto nenhum). Não há imagem que não transborde a realidade. O resto não são imagens, mas repetições sem alma do real: mercadorias, simulacros, clichés, a submissão do mundo a uma fórmula de mercado e de dominação. Aí, sim, encontramos a uniformização do mundo, não por causa dos ecrãs ou dos confinamentos materiais e formais da imagem, mas porque as imagens – elas mesmas – se tornaram incapazes de os transbordar, interrompendo subitamente a continuidade do jogo milenar e disruptivo da arte – o jogo da imagem enquanto excesso e enquanto trespassamento. Uma imagem que não transborda é uma imagem que já não reenvia para outra imagem: é uma imagem solitária e triste, é uma imagem desmembrada e separada que já não é capaz de se ligar ao mundo – é uma imagem sem imaginário.

A fragmentação em si mesma não oferece nenhuma salvação. Haverá algo mais fragmentado do que a lógica do zapping televisivo ou do multibrowsing na Internet? E que salvação advém daí? Os modernismos (por exemplo, no cinema) constituíram-se tanto enquanto experiências de hiper-continuidade como de hiper-fragmentação e houve até quem oscilasse entre os dois, dançando entre o plano-sequência e o jump cut (por exemplo, Godard). Tanto a fragmentação como a continuidade superam a linearidade, porque do que se trata, mais que tudo, é que as imagens sejam capazes de transbordar (o contínuo não é necessariamente linear, pois, como o fragmento, é também ele um excesso). Precisamente, os planos-sequência de Godard ou de Béla Tarr excedem toda a linearidade possível, pois abdicam da causa e do efeito e dão forma à vertigem absoluta da duração – tanto do espaço, como do tempo.

Importa também afirmar o seguinte: os conceitos nunca são puramente abstractos, nem escolásticos, e, no fundo, pensar significa apenas isto: ser capaz de fazer variar os conceitos consoante a sua aplicação real (paremos de tentar salvar a dialéctica que opõe o positivo ao negativo ou o bom ao mau ou o contínuo ao fragmentado – a dialéctica, hoje, não nos serve para nada). Ora, a fragmentação, nas mãos já não de um Godard, mas do Capital, implica o bombardeamento sistemático da atenção e a captura da imaginação através da excitação constante, bem como da repetição de fórmulas ocas e vazias. A fragmentação em curso no ecrã da TV ou no ecrã do computador já existe subordinada à economia do consumo ou à operacionalidade técnica dos painéis de controlo (o ecrã é agora uma consola, um centro de dados, um terminal ao qual se liga o sujeito e que lhe permite não apenas comandar, como também ser comandado).

De facto, a multiplicidade em Deleuze e Guattari é composta tanto por cortes como por fluxos/continuidades (como no conceito grego de hylê[10], ou matéria) e em nenhum momento de O Anti-Édipo se faz apanágio da fragmentação como dado positivo e absoluto.

«Qualquer máquina está, em primeiro lugar, em relação com um fluxo material contínuo (hylê) que ela corta.»[11]

«O desejo faz continuamente a ligação de fluxos contínuos e de objectos parciais essencialmente fragmentários e fragmentados.»[12]

Se os fragmentos existissem totalmente separados uns dos outros, o mundo seria totalmente desconexo. Todo o fragmento precisa de um fluxo que o ligue a outro fragmento, tal como todo o fluxo precisa de ser fragmentado para se poder transformar noutra coisa. Os fluxos de imagens do capitalismo são incessantemente cortados, até mesmo talhados (o zapping, a publicidade) e, por isso, já não emana deles qualquer possibilidade de sentido. São imagens sem tempo e sem presença, sem alteridade e sem imaginário, totalmente desconectadas umas das outras (superficialmente, parece que constituem um fluxo, como no feed do Instagram ou na sequência de imagens do telejornal, mas um olhar mais atento revela que esse fluxo não tem espessura, pois é composto por mil e um fragmentos incapazes de se ligarem entre si). Justamente, as imagens de hoje são a manifestação mais totalitária de uma ordem fragmentada que já não liga coisa nenhuma. Tais imagens definem-se por uma transparência e linearidade totais (coincidência absoluta entre a imagem e o real, segundo a lógica do hiper-real, dos simulacros, da visibilidade e da exposição, do controlo, da comunicação e dos comandos operacionais) e é contra isso que é necessário lutar. As imagens sucedem-se em cascata (na televisão, na internet, nas cidades tornadas ecrãs publicitários), mas o seu fluxo não é real, pois já não há nada que ligue essas imagens umas às outras, nem ao mundo. Nesse sentido, tais imagens já não representam nada de velho, tal como já não produzem nada de novo: elas simplesmente circulam no espaço vazio da hiper-realidade, reproduzindo-se e acumulando-se até ao infinito, seguindo a mesma lógica abstracta e vazia do Capital.

Pergunta: o que há então de errado com a coexistência do fragmentado e do contínuo? Nada, pois nem a continuidade nem a fragmentação existem no absoluto (e uma não existe sem a outra). E o que há de errado com a linearidade em si mesma? Nada, mas apenas se a linearidade não for total, isto é, se for capaz de reenviar para uma outra coisa, para um outro segmento que, por sua vez, se diferencie do primeiro. No espaço aparentemente linear da pintura renascentista existe, ainda assim, num conjunto de obras magníficas, uma profundidade que se abre como uma ferida, desestabilizando o que à partida julgávamos simples e uniforme. Ora, não serão as telas perspectivistas de Leonardo ou Perugino mais imensamente explosivas e transbordantes do que qualquer zapping televisivo, que só nos mostra, na sua forma fragmentada e acelerada, repetições acéfalas do Idêntico? Porquê então esta apologia radical da fragmentação contra a linearidade? Não será ela fruto de uma certa obsessão dialéctica que, por sua vez, radica do core da epistemologia moderna e ocidental (e, sejamos honestos, algo démodé), que insiste em privilegiar a lógica das oposições: fragmentado vs. contínuo, puro vs. impuro, bom vs. mau, dos quais se deve eleger um dos termos contra o outro?

Uma imagem que nos fere, que nos trespassa, que nos faz pensar é sempre uma imagem exorbitante (o pensamento advém de todo o tipo de relações e intersecções: lineares, fragmentadas, contínuas, mistas). E a imagem exorbitante abre-se como uma fenda (ou como uma ferida), criando relações entre planos e questionando o seu próprio estatuto não apenas de imagem, mas também de signo e, por isso, de realidade. Uma imagem que se excede a si mesma é uma imagem que excede a sua capacidade de significar, o seu próprio estatuto de objecto ou de imagem, a sua própria redução elementar ao número 1 (só os simulacros são subsumíveis à unidade, pois já não têm “duplo” nem “múltiplo” nem “infinito”: o reality show, a pornografia ou o directo televisivo são as imagens hiper-reais por excelência, expurgadas em absoluto de um imaginário e de uma ficção e, por isso mesmo, absolutamente coincidentes consigo próprias).

De nenhum modo são o ecrã ou a moldura uma prisão: a não ser que a própria imagem assim o queira. O cinema clássico americano definiu-se pela sua linearidade, é certo, mas isso não impediu que dele germinassem alguns dos mais exorbitantes (e desconcertantes) filmes da história do cinema. Justamente, encontramos nas grandes obras-primas do cinema americano imagens plenas de exorbitâncias, de roturas, de feridas e de deslocamentos, num jogo bem consciente de desconstrução e de afrontamento aos códigos e limites impostos pela hegemonia oficiosa de um studio system (bastaria referir: Orson Welles, Fritz Lang, Ernst Lubitsch, Josef von Sternberg, Alfred Hitchcock...).

O cinema clássico prova-nos que onde há limite, há fuga, onde há contenção, há desejo e onde há regra, há desvio.

E que onde há imagem, há cegueira – porque a imagem que nos olha – e nos trespassa – é como um punhal apontado à visão.

Footnotes