r

e

v

e

s

Da erosão dos pigmentos das superfícies da arquitectura na Antiguidade Grega à propagação da arquitectura modernista através de imagens a preto e branco, este texto especula sobre os erros de reprodução que poderão estar por detrás da privação de cor que caracteriza a paisagem arquitectónica ocidental.

«For me grey is the welcome and only possible equivalent for indifference, for the refusal to make a statement, for lack of opinion, lack of form.» (Gerhard Richter. (1975), «Letter to E. de Wilde»)[1]

Dizer que a cor é um elemento arquitectónico superficial não causa grande estranheza. A distinção binária entre linha e cor parece ser antiga (já na Poética de Aristóteles se estabelecia uma hierarquia entre as duas) e assenta na predominância da primeira – do domínio da razão – em relação à segunda – do domínio dos sentidos[2].

Quando se abre um dicionário e a palavra colorir aparece como sinónimo de disfarçar ou coonestar (dar aparência de honesto), começa a entender-se de onde possa vir o medo da corrupção através da cor que caracteriza a figura do arquitecto moderno cromofóbico. Muitas vezes descrita como secundária, perigosa, feminina e até ameaçadora[3], a cor foi frequentemente marginalizada nos círculos cultos e discursos eruditos acerca do edificado. Há duas ideias que estruturam esta marginalização. A primeira exclui a cor do domínio do elemento que reveste: situa a cor no espaço do outro ao associá-la aos universos do feminino, oriental ou queer. A segunda estabelece que a cor não é um elemento em si mesmo, e assim determina que a cor é superficial, suplementar, não essencial, cosmética.

Erro de reprodução 1

Evocar a Antiguidade Clássica sem falar de cor absolutamente nenhuma também não surpreende: mármore branco e calcário «à vista» fazem parte do imaginário colectivo da escultura e arquitectura clássicas muito mais do que as cores fortes que, na verdade, a constituíram. Quando no princípio do século XVI se descobriram em Roma esculturas como o famoso Grupo de Laocoonte, entendeu-se que o material (mármore branco) nunca teria sido colorido (a cor, no decurso do tempo, teria desvanecido). Este lapso – considerar o mármore despido como «genuíno» – teve repercussões imensas porque fundamentou a reprodução de modelos clássicos incompletos (sem cor) que viria a definir a linguagem formal do Renascimento.

A utilização dos materiais no seu estado «natural», sem cobertura ou pintura, ia de encontro à celebração do princípio da verdade, que se acreditava caracterizar a arquitectura e escultura da Grécia e da Roma antigas. Pela primeira vez na história, a cor passou a estar desassociada da arquitetura: até então a cor e a forma tinham permanecido inseparáveis[4]. (Pense-se no Bizantino, na Idade Média, nos tempos medievais, pense-se noutros lugares como os califados mouriscos do Mediterrâneo!) Na sobriedade do Renascimento, a cor passou a permitir-se apenas quando propriedade intrínseca dos materiais e a suprimir-se quando exercia a função de cobertura.

Errata

Centenas de anos depois dos renascentistas, também os neoclassicistas procuraram reproduzir os fundamentos da Antiguidade Clássica. Mas o lapso interpretativo que justificou a ausência de cor no Renascimento já não podia justificá-la no período neoclássico porque o uso de cor na Antiguidade Clássica tornou-se evidente ao longo do século dezanove. Desta vez a monocromia não foi um lapso mas antes uma conspiração colectiva[5], uma espécie de amnésia consciente: a policromia foi propositadamente ignorada.

Os princípios orientadores do Neoclassicismo definidos por Johann Winckelmann consideravam que a cor deveria ter um papel menor na construção da «beleza» porque era a estrutura – e não a cor – que constituía a sua essência[6]. Mas as Grand Tours e expedições dos séculos dezoito e dezanove desenterraram fragmentos de alvenaria coloridos na Grécia e confrontaram arquitectos e arqueólogos com uma crise daqueles princípios. Em An Apology for the Colouring of the Greek Court in the Crystal Palace, Owen Jones conta a hesitação e insegurança que caracterizaram o processo de reprodução do modelo clássico de templo grego a cores na Grande Exposição Universal de 1851 no Crystal Palace:

«(...) I felt that to colour a Greek monument would be one of the most interesting problems I could undertake; not indeed in the hope that I might be able completely to solve it, but that I might, at least, by the experiment remove the prejudices of many.»[7]

Trinta e cinco anos depois, em 1886, o arqueólogo Georg Treu mostrou uma antiguidade clássica colorida na exposição da Academia Real das Artes em Berlim, corrigindo definitivamente a impressão de que teria sido sempre branca[8]. Embora desfeito o preconceito, a cor continuou a ter um papel relativamente secundário nas concepções arquitectónicas dominantes.

Erro de reprodução 2

Durante o modernismo consolidaram-se noções como a verdade expressiva, a verdade estrutural e a verdade histórica, que correspondiam a uma vontade de respeitar respectivamente o espírito do arquitecto, as propriedades dos materiais que compunham o edifício e a linguagem do tempo em que se construía[9]. Segundo estes princípios, a honestidade podia praticar-se, por exemplo, no acto de revelar – ao invés de cobrir – os materiais construtivos e celebrar – ao invés de ocultar – elementos estruturais.

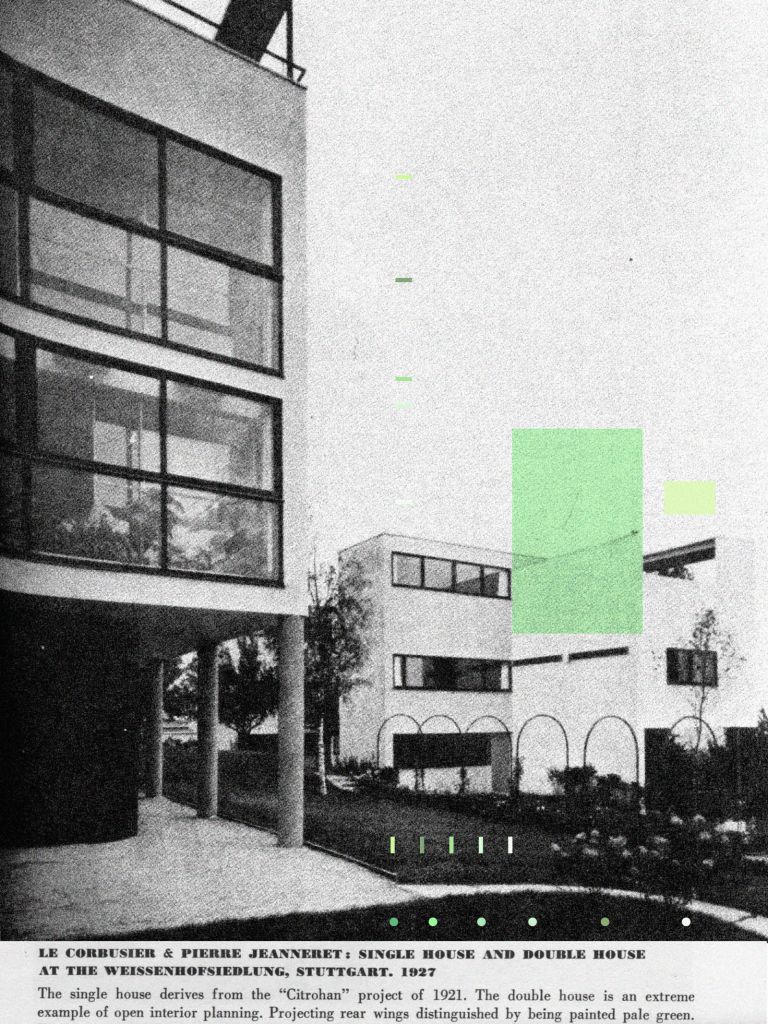

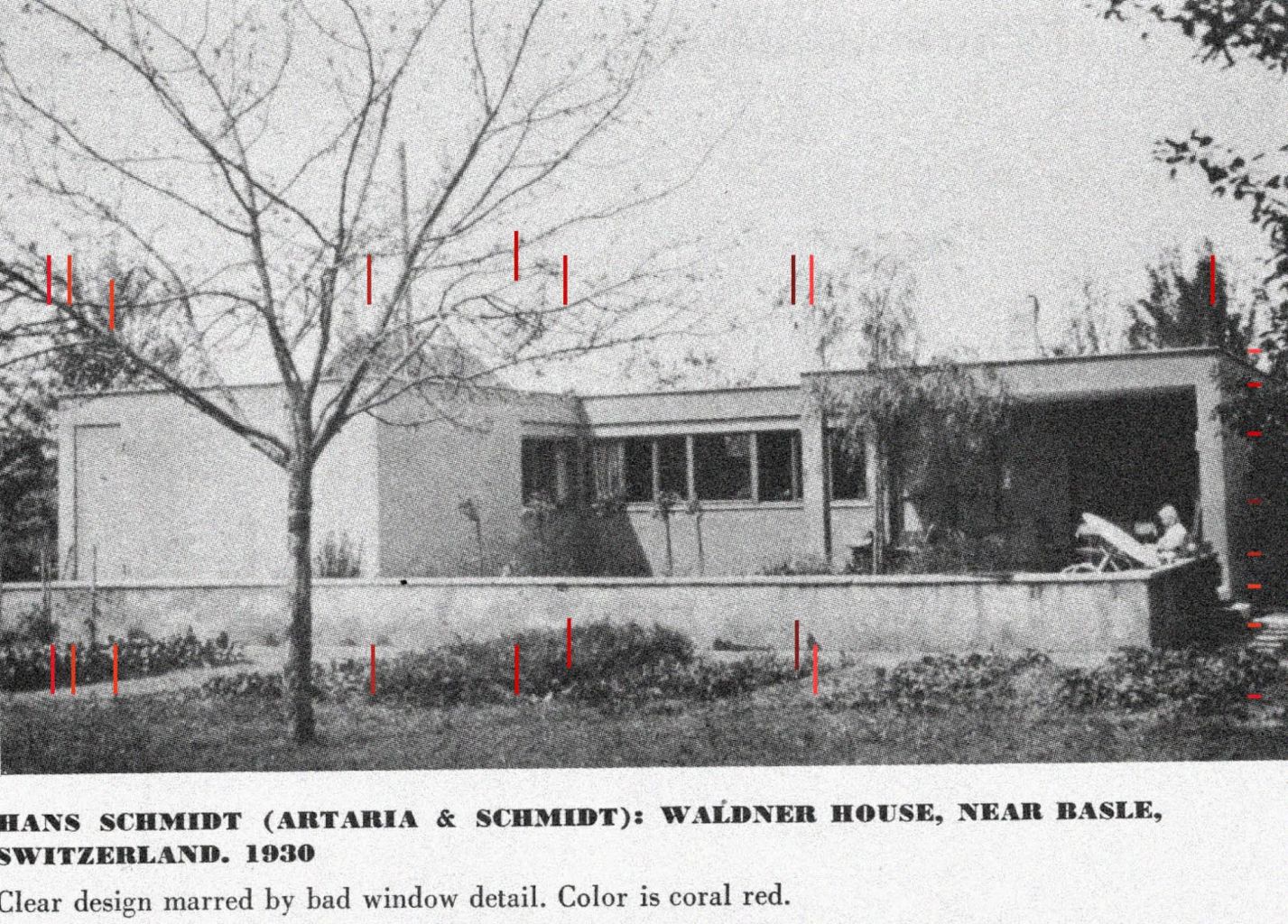

Quando em 1932 Philip Johnson e Henry-Russell Hitchcock organizaram uma exposição no MoMA em Nova Iorque a que chamaram «O Estilo Internacional», e através de uma série de projectos cuidadosamente dispostos lado a lado acentuaram semelhanças e atenuaram diferenças, construiu-se a ideia de um estilo universal assente nas simultaneidades projectuais de um conjunto restrito de edifícios. O catálogo foi um elemento fundamental para disseminar a mensagem para além fronteiras, e tornar o «estilo» verdadeiramente internacional. Impresso a preto e branco, o catálogo substituiu as cores dos edifícios – azul, vermelho, amarelo, entre outras – por uma escala de cinzas e a informação sobre as cores foi remetida para as legendas, como acessório projectual, em posição secundária. O catálogo, enquanto meio de comunicação, difundiu uma aparência de arquitectura a preto e branco, e assim, a imagem dominante do modernismo construiu-se a partir da ausência de cor. A limitação técnica ou orçamental do catálogo acabou por alimentar a ocultação de um elemento formal e, assim, afastar-se da verdade. Novamente se fez uma reprodução de arquitectura sem cor. Mais uma vez a cor foi marginalizada por um movimento ancorado no principio da verdade. E mais uma vez foi remetida para um papel secundário, subjugada à forma.

Errata

A verdade acerca do uso da cor na Antiguidade Clássica é hoje amplamente reconhecida. A exposição itinerante «Gods in Color: Painted Sculpture of Classical Antiquity» (2007), comissariada pelo arqueológo Vinzenz Brinkmann, dispôs em oposição originais de esculturas gregas e as suas reconstruções, procurando anular definitivamente o preconceito da escultura branca: através de luz ultravioleta foram descodificadas as cores originais de cada peça em exposição. A utilização de uma técnica desenvolvida no Departamento de Conservação e Investigação Científica do British Museum revelou vestígios de pigmento azul (egyptian blue) em peças escultóricas originalmente pertencentes ao Pártenon. A idealização da escultura e arquitectura gregas como essencialmente brancas foi finalmente provada falsa. As fotografias de arquitectura modernista são hoje profusamente divulgadas a cores, eliminando qualquer dúvida que pudesse existir quanto à variedade de cores que a caracterizaram. Ainda assim, o branco parece dominar a paisagem arquitectónica ocidental contemporânea. Terá o arquitecto, ainda hoje, medo de se corromper por esconder a verdade dos materiais? Terá receio de se associar ao oculto, ao feminino, ao queer, ao superficial? O que leva tantos arquitectos a construir em branco? Lapsos interpretativos, repetição de modelos modernistas, elogios classicistas? O consenso monocromático erudito de hoje radica numa série de erros – propositados ou não – de reprodução histórica. Assenta numa matriz de verdade clássica que é, de facto, pouco sólida, e resulta de uma acumulação centenária de cópias, imitações, reproduções e duplicados, todos incompletos.

Footnotes